ここから本文です。

漁村水産加工品の紹介

丹後には様々な水産加工品がありますが、ここでは、漁村の加工品の一部を紹介します。加工品は下記の漁業団体等で取り扱っていますので是非一度、丹後の水産物をご賞味下さい。

水産加工品の紹介

乾製品

- 干物(一夜干し、丸干し)

漁業者は漁獲した新鮮な旬の魚を自分の家で食べるために干物にしていました。この伝統を生かした干物が数多くつくられています。

主な干物:マアジ、サバ、カマス、ニギス、ハタハタ、カレイ、イカ類など

干物は比較的簡単に家庭でも作ることができます。詳しくは干物の作り方の紹介ページをご覧下さい。

- 煮干し

丹後では、小型で脂が少ない夏のカタクチイワシを中心に、様々な種類の魚が煮干しに加工されています。鮮度がものをいう煮干しづくりは、海が近い丹後ならではの特産品です。

- 海藻乾燥品

丹後地方では、様々な海藻が食用として利用されており、多くは長期保存のため乾燥されています(利用されている海藻の種類についてはパンフレット「京都府沿岸の食用海藻」をご覧下さい)。乾燥された海藻類の一部は、お土産品などとして販売されています。

水産漬け物

- へしこ

丹後では保存食としてサバ、イワシの糠漬けがつくられてきました。これらは「へしこ」と呼ばれています。焼いて、また、薄く切ってそのまま食べます。丹後伝統の味、少しからいですが食が進みます。

- このしろ寿司

このしろ寿司は京丹後市久美浜町の郷土料理です。久美浜湾で漁獲されたコノシロを酢漬けにし、このコノシロを背割りして、調味したおからを詰めてあります。

塩蔵品

- 塩蔵品

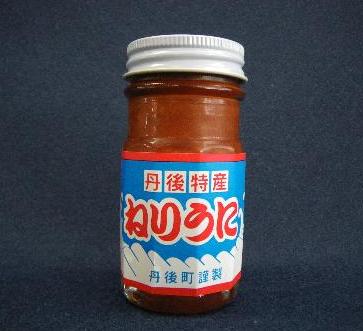

傷みやすい水産物を保存する方法として、漁村では古くから塩蔵(塩漬け)が行われてきました。塩蔵品には、生とは違った独特の風味が生まれるため、塩うにやこのわたといった珍味として親しまれているものが多くあります。

主な塩蔵品:イカの塩辛、ウニの塩辛(塩ウニ)、このわた(ナマコの腸の塩辛)、塩蔵モズク、塩蔵ワカメなど

水産加工品の製造・販売先

漁業関係団体

- 京都府漁業協同組合

大浦支所

舞鶴市字野原57-6

電話0773-67-0706

伊根支所

伊根町字平田610-2

電話0772-32-0058

丹後支所

丹後町間人2056-4

電話0772-75-0135

湊支所

久美浜町湊宮1664

電話0772-83-0006 - 田井水産有限会社(外部リンク)

舞鶴市字田井1074番地

電話0773-67-0702 - 養老漁業株式会社(外部リンク)

宮津市字大島1番地

電話0772-28-9480 - 伊根浦漁業株式会社(舟屋の里伊根)

伊根町字平田610-2

電話0772-32-0018 - 蒲入水産株式会社(外部リンク)

伊根町字蒲入1123-6

電話0772-33-0266

その他販売施設等

個人や地域のグループ等で製造された水産加工品などは、以下の施設等でも販売されています。

- 舞鶴ふるるファーム(外部リンク)

舞鶴市字瀬崎60番地

電話0773-68-0233 - [道の駅]舞鶴港とれとれセンター(外部リンク)

京都府舞鶴市下福井905

電話0773-75-6125 - 宮津まごころ市(外部リンク)

宮津市字浜町3008番地

電話0772-22-6123 - 田井マリンフーズ

宮津市字田井277-1番地

電話0772-22-6817 - 道の駅「舟屋の里」舟屋の里公園

与謝郡伊根町字亀島459番地

電話0772-32-0680 - 畔蔵(あぜくら)

京丹後市大宮町谷内2349番地

電話0772-68-1398 - 丹後王国「食のみやこ」(外部リンク)

京丹後市弥栄町鳥取123

電話0772-65-4193 - 宇川温泉よし野の里(外部リンク)

京丹後市丹後町久僧1562

電話0772-76-1000 - [道の駅]てんきてんき丹後(外部リンク)

京丹後市丹後町竹野313-1

電話0772-75-2525 - アミティ丹後(外部リンク)

京丹後市網野町網野367

電話0772-72-5261 - [道の駅]くみはまSANKAIKAN(外部リンク)

京丹後市久美浜町浦明1709

電話0772-83-2000

お問い合わせ