ここから本文です。

水産事務所2014年のニュース

2016年のニュース、2015年のニュース、2014年のニュース、2013年のニュース

12月のニュース

遊漁船業者を対象とした安全講習会が開催されました

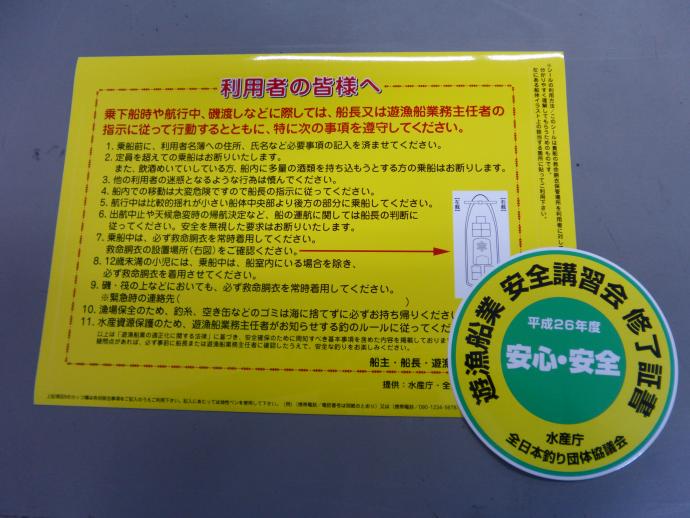

遊漁船業の安全かつ適正な事業の運営に役立てるため、京都府内の遊漁船業者及び遊漁船業務主任者を対象として、安全講習会が開催されました。一般社団法人全日本釣り団体協議会、京都府漁業協同組合、京都釣船業協同組合及び当所が共催して昨年度に引き続き行っているものです。

今年度は2箇所の会場で行い、12月10日は京都府漁協網野支所において22名、12月17日は京都府水産事務所で41名が参加されました。参加者一覧(PDF:133KB)

講習では、遊漁船の安全運航のポイント((一社)全日本釣り団体協議会)、衝突・乗揚等の海難事故検証と防止対策(舞鶴海上保安部)、京都府漁場利用協定(京都府漁協)、集魚灯の使用について(当所)、遊漁船業務規程変更届について(当所)の説明等を行いました。

参加者は、積極的に質問する方があるなど、皆さん熱心に受講されていました。最後まで受講された方には、修了証書(ステッカー)が配布されました。

当所では、今後も講習会等を通じて、遊漁船業者の方々に船舶の安全運航や調和ある漁場利用等について理解を深めていただくよう努めていきます。

11月のニュース

宮津市立府中小学校5年生14名に「京都府及び府中(宮津)の水産業」について語る

11月12日に、宮津市立府中小学校において京都府及び府中(宮津)の水産業について、京都の水産(小冊子)及びプレゼンテーションソフトを用いて紹介しました。当該小学校は、阿蘇海に面しており、内湾漁業が盛んであることから、あさり、なまこ等の内湾漁業についても詳しく説明を行いました。

昨年度、当所が指導協力し、橋立中学校が行ったオゴノリ科海藻肥料を用いた取組を説明し、阿蘇海での海藻の有効活用の取組を紹介しました。

講義後、京都府の水産業で力を入れている取組、天橋立をきれいにするには、水産事務所の仕事等様々な質問が出され、地元の水産業について興味を持った様子でした。

10月のニュース

「豊かな海づくりに関する現地研修会」を開催しました

10月22日午後、当所において「イワガキの資源管理」をテーマとする研修会が開催されました。

本研修会は「公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会」の主催によるもので、府では、漁業者等に資源管理や栽培漁業に間する知見の理解を深めていただくため、毎年テーマを変えて開催しています。

当日は、イワガキ漁業者を中心に漁協職員、行政関係者など50名の参加があり、会場は満席となりました。

研修会では、当所から「京都府におけるイワガキ漁業の現状等」を報告、また、「イワガキの資源管理(基本的な考え方や方法等)」について、(株)自然環境研究所の田村典江上級研究員から御講演いただきました。

その後、出席者で質疑応答や意見交換が活発に行われました。

本研修会が、今後の府内各地でのイワガキ資源管理の取組の参考となることを期待しています。

9月のニュース

宮津市立吉津小学校5年生16名に「京都府及び宮津市の漁業」について語る

9月11日に、当所で京都府及び宮津市の漁業の特徴と状況について、京都の水産(小冊子)及びプレゼンテーションソフトを用いて紹介しました。

当該小学校区域は、阿蘇海に面しており、内湾漁業が盛んであることから、あさり、なまこ等の内湾漁業についても詳しく説明を行いました。

昨年度、当所が指導協力し、橋立中学校が行ったオゴノリ科海藻肥料を用いた取組を説明し、阿蘇海での海藻の有効活用の取組を紹介しました。

講義後、水産事務所の仕事の内容、京都府の漁業で工夫している取組、これからの水産業に必要なこと等様々な質問が出され、地元の漁業について興味を持った様子でした。

京都釣船業協同組合に所属する遊漁船業者を対象とした安全講習会が開催されました

9月16日に、舞鶴市において京都釣船業協同組合の主催により遊漁船業の安全管理のための講習会が開催されました。

この講習会は、京都府海面を利用する同組合所属の遊漁船業者の方々に対して、船舶の安全運航や調和ある漁場利用等について理解を深めてもらうため、昨年に引き続き舞鶴海上保安部及び当所の協力により開かれたものです。

当日は、舞鶴海上保安部から「事故事例をふまえた海難防止について」、当所から「定置漁業の保護」、「遊漁船業の業務規程変更届及び登録事項変更届について」と題して説明を行いました。出席した11名の組合員は、積極的に質問されるなど熱心に受講されていました。

当所では、今後も講習会等を通じて、遊漁船業者の方々に船舶の安全運航や調和ある漁場利用等について理解を深めていただくよう努めていきます。

8月のニュース

伊根でふるさと海づくり大会が開催されました

8月3日(日曜日)に、伊根町の伊根漁港周辺で、「海と生きる_舟屋のくらし_海(うみ)ゃ~もんに感謝!」をコンセプトに、平成26年度ふるさと海づくり大会が開催され、曇り空の中でしたが、約2,500名の来場者で賑わいました。

今回は、「海フェスタ京都」の関連行事として開催され、セリ市や魚料理の体験、サビキ釣り体験、伊根湾クルージング、舟屋の町並み散策、マダイ稚魚の放流、記念式典などが行われました。

また、「さばへし子」のおにぎり提供、サザエなどの海鮮バーベキュー、特産品販売など、多くの方々に伊根の「旨ゃあーもん」を味わっていただけたと思います。

「マダイの里」へ稚魚が放流されました

8月5日、マダイ資源を増やすために、京都釣船業協同組合が「マダイの里」(宮津市黒埼沖)へ稚魚(全長約5cm、計約5千尾)を放流しました。

当日は、同組合所属の遊漁船等3隻(組合員及び家族等計14名)が参加し、府栽培漁業センターで生産された稚魚を積み込み、マダイの里に放流されました。

このほか、漁業団体(府定置漁業協会、府釣漁業連合会)の所属漁船による放流も行われ、8月4日から7日にかけて合計56万2千尾が放流されました。

京都釣船業協同組合では、府海域における資源と漁場の持続的な利用を目指し、今後もマダイ種苗放流等に取り組んでいく予定です。

6月のニュース

京都府初「お魚かたりべ」誕生

魚食普及や地産地消の取組を推進されている嶋田善文さん(舞鶴市、かねと食品代表)が、水産庁が任命する「お魚かたりべ」に京都府で初めて任命され、6月19日に当所で任命状交付式が開催されました。

「お魚かたりべ」は平成24年から任命が開始され、現在、全国で計84名が任命を受け、各地で魚食文化の普及・伝承など幅広い情報発信に係る活動が実施されています。

今回任命された嶋田さんは、「今後とも魚食文化や食育のPRを続け、水産物の消費を増やし、府水産業の振興に役立てたい」と抱負を述べておられました。

当所では、今後とも嶋田さんの活動を支援していくとともに、関係機関等と連携し、府水産物の魅力発信や消費拡大につなげていく予定です。

「丹後とり貝」の試食会を開催しました。

平成26年6月11日に「久美浜ぎょそんセンター」において京都府漁協、京丹後市の協力をいただき、「丹後とり貝」の試食会を開催しました。

試食会には、京丹後市内で旅館業を営まれている「おかみさんの会」など観光業に関係する28名の方々に参加いただきました。

試食会では、京都府漁協職員による「丹後とり貝」の概要及び入手方法の説明と、久美浜湾のトリガイ育成漁業者及び当所職員による捌き方・調理方法の説明・実演があった後、参加者に捌きと調理(湯引き及び炙り)を体験していただきました。

自分たちで捌いて調理した「丹後とり貝」を試食すると、参加者からは、「おいしい」という評価と共に、「入手方法がわからなくて利用を見送っていたが、方法がわかって参考になった。」との感想をいただきました。また、「おかみさんの会」からは「丹後とり貝」を使用する方向で考えていきたいとの意見をいただきました。

当所では、今後も関係機関と連携し北部地域での「丹後とり貝」の利用促進に努めます。

5月のニュース

アワビ・サザエの放流が始まりました

5月19日からアワビ・サザエの放流が漁業者らの手によって府内沿岸の各地で行われています。

(公財)京都府水産振興事業団・京都府栽培漁業センターが育てた、こどものアワビ・サザエ(「種苗」と呼びます)をアワビは6万個以上、サザエは11万個以上の放流を予定しています。

放流サイズは、アワビ約3cm、サザエ約2cmという大きさです!

アワビ放流作業中→

アワビ放流作業中→

漁獲サイズになるには、アワビなら2~4年、サザエなら1年半~2年かかります。

(アワビ:殻長10cm以下、サザエ:殻蓋長2cm以下は漁業者でも採捕禁止です)

漁業者が「立派に成長しますように」と願って放流したアワビやサザエがおいしく育ち、

丹後の海の豊かさが消費者の皆様に届きますように。

4月のニュース

「丹後の海育成岩がき」の出荷開始

丹後の夏の特産物として近年注目を浴びている「丹後の海育成岩がき」の出荷が4月15日に始まりました。

「丹後の海育成岩がき」とは、舞鶴湾、栗田湾、伊根湾、久美浜湾の各海域で育成された殻付き重量300g以上の岩がきで、初夏に旬を迎えます。

この岩がきは漁獲された後、紫外線殺菌海水中で浄化され生食用として出荷されます。

今年の出荷予定数は約12万個で7月いっぱい出荷が見込まれます。

漁場利用協定及び漁具被害防止に向けた普及啓発活動の実施(舞鶴市管内)

先月に引き続き、4月10、11日に漁業関係者が中心となって「京都府漁場利用協定」及び「はえ縄等漁具被害防止」に係る普及啓発活動が実施されました。今回の訪問先はプレジャーボート利用者が比較的多い舞鶴市管内のマリーナ中心で、遊漁シーズンを目前にして、効率的な普及啓発を実施することができました。今後も漁業関係者、遊漁団体等が連携して、秩序ある漁場利用の推進と漁具被害防止等に努めていく予定です。

漁場利用協定遵守の協力依頼(左写真)、はえ縄漁具被害防止の協力依頼(右写真)

3月のニュース

水産加工講習会を開催しました

3月12日、当所において、「消費者の求める水産加工品とは~観光客の目線から~」というテーマで、平成25年度水産加工講習会を開催しました。

講師には京丹後市で水産加工業ならびに卸売業を営まれている、「京都丹後_海鮮の匠_魚政」の谷次賢也氏をお招きし、府内で水産加工に携わる方々等31名が参加されました。

丹後の水産物の良さを活かすには「最も味のよい旬の魚を使う」、商品づくりにおいては「商品名や包装等の見た目がまず重要である」等、丹後に生まれ育ち、丹後産水産物の良さを熟知した講師からの熱い言葉に触発された参加者からは、多くの質問が出され、賑やかな講習会となりました。

また、閉会後には、講師や参加者同士が自社の水産加工品について活発な情報交換を行っていました。

漁場利用協定及び漁具被害防止に向けた普及啓発活動の実施

京都府海域で遊漁が本格化することを踏まえ、3月18日、19日、京都府漁協、はえ縄漁業者、当所により、伊根町から宮津市管内のマリーナ等計7施設を訪問し、今年2月に改定された「漁場利用協定」及び「はえ縄等漁具被害防止」に係る普及啓発活動が実施されました。

当所では、今後も、漁業及び遊漁団体等と連携して、秩序ある漁場利用の推進と被害防止等に努めていく予定です。

マリーナへの依頼風景(宮津市字日置)

京都府漁協養老支所の取組が水産庁長官賞を受賞しました

平成26年3月4日、5日に東京で行われた「第19回全国青年・女性漁業者交流大会」の資源管理・資源増殖部門において、京都府漁協養老支所養老水視組合潜水部会の泉慎也さんが、「潜水漁業による浜の活性化_磯根資源を活用して」と題して、宮津市養老地区における潜水漁業の導入や、アワビを主体とする資源管理の取組(アワビ稚貝の放流や資源調査、単価を向上させて漁獲金額を増加させた取組等)について発表し、「農林水産大臣賞」に続く賞である「水産庁長官賞」を受賞しました。

受賞後の講評では、同じ資源を利用する水視漁業との利害調整や合意形成を経て潜水漁業の導入を行い、資源管理の取組を行って効果を上げていることが評価されました。

2月のニュース

京都府漁場管理講習会を開催しました

京都府及び京都府漁業協同組合が共催して、漁場管理のための講習会を開催しました。

この講習会は、漁業者の方々に漁業法などの漁業に関係する法令と、密漁などの法令違反に対処する方法について理解を深めていただくために毎年開催しているものです。

今年度は、2月19日に当所(宮津会場)で20名、2月26日に京都府漁協本所(舞鶴会場)で17名、2月27日に京都府漁協網野支所(京丹後会場)で12名の出席がありました。

当日は、当所から「漁業法、京都府漁業調整規則の内容、密漁と漁場監視」について、また、宮津会場では宮津海上保安署から「管内の密漁防止対策」について講習を行いました。

受講者の多くは、平成26年度の漁場監視員として活動することになります。引き続き、当所では漁業者の皆さんと一緒に漁場管理の推進に取り組んでいきます。

遊漁船業者を対象とした安全講習会が開催されました

2月6日午後、京都府漁協舞鶴支所において、一般社団法人全日本釣り団体協議会、京都府漁業協同組合、京都釣船業協同組合及び当所が共催し、京都府内の遊漁船業者及び遊漁船業務主任者を対象として、遊漁船業の安全操業等を推進していくための講習会が開催されました。

当日は、(一社)全日本釣り団体協議会から、救命胴衣の着用強化と落水時の対応方法等について講義があり、舞鶴海上保安部から沿岸域情報提供システム(MICS)について、当所から京都府漁場利用協定の改定について報告を行いました。

舞鶴市内の事業者を中心として43名が参加され、積極的に質問する方があるなど、皆さん熱心に受講されていました。最後まで受講された方には、修了証書(ステッカー)が配布されました。

当所では、今後も講習会等を通じて、遊漁船業者の方々に船舶の安全運航や調和ある漁場利用等について理解を深めていただくよう努めていきます。

若手漁業者の意見交換会を開催しました

2月25日、京都府水産事務所において、定置網漁業に従事する若手(就業後おおよそ5年以内)漁業者を対象とした意見交換会を開催しました。

意見交換会は、京都府の漁業の担い手対策を考えるにあたり、近年漁業に就業した若手漁業者の率直な意見を伺うため、2年前から開催しており、一昨年は今回と同様定置網漁業、昨年は底びき網漁業の就業者を対象として行ってきました。

今回出していただいた沢山の意見の中から、一部を御紹介します。

(より詳しい内容については、「漁師になってみませんか」のページに後日掲載します)

漁業への就業動機については

「幼い頃から漁業や海が身近な存在だったから」

「漁師だった父親の退職を機に一念発起して」

などのほか

「地元ではないけれども昔テレビで見た漁師の姿を見たのがきっかけで漁師になるのが夢だった」

というお話もありました。

実際に就業してみると

「漁業は体力的に厳しい」

「朝の出勤がとても早くて起きるのが大変」

「夏の暑さと冬の寒さが体に堪える」

「危険と隣り合わせ」

など、他の職業ではあまりない一面もあるようです。

ですが、時間がかかっても、慣れと学びがそれを補ってくれる、とのこと。

若手の皆さんにとって、今はまず「慣れる」ことが、今後の漁業人生の基礎をしっかりつくっていく上で大事だということが伝わってきました。

今回の意見交換の内容は「海の民人育成プラン」などの府の施策を立案・実行する際の参考として活かしていきます。

1月のニュース

海藻肥料で育てたダイコンを収穫しました

阿蘇海では、環境保全に寄与し、小魚の育成場となるアマモ場が減少を続けています。アマモ場の減少要因の一つとして、夏場に繁茂するオゴノリ科海藻がアマモの上に堆積し、アマモを枯らしてしまうことがあげられます。そこで、当所と、海洋センター、海洋高校、NPO法人丹後の自然を守る会、与謝野町が協力し、オゴノリ科海藻を取り除いてアマモ場を保護すると同時に、取り除いたオゴノリを肥料として活用するための検討を行っています。

3年目となる今年度は、橋立中学校の環境学習に活用して頂くこととし、海藻肥料を用いたダイコン栽培試験を行いました。9月の上旬に、1年生の生徒たちが橋立中学校の校庭の一画を耕し、9月20日に海藻肥料を施肥した場所としなかった場所に分けてダイコンの種を蒔き、1月17日に収穫しました。収穫したダイコンの長さや重さ施肥の有無で比較したところ、施肥したダイコンのほうが長さも重さも上回っていました。

生徒たちは、畑作りから関わったダイコンの収穫や計測を生き生きと行っていました。

『京都府漁場利用協定』を改正しました

漁業、遊漁船業及びプレジャーボート関係者が、トラブル防止と水産資源の保護等を図ることを目的に締結している「京都府漁場利用協定」を改正するための代表者会議が1月28日に当所において開催され、改正内容の協議、確認が行われました。

今回の主な改正点は、【1】遊漁禁止条件の追加(京丹後市網野町沖のテンバグリ・シモグリでは3月から6月末までの間、夜間の錨止め遊漁は禁止)、【2】漁場区域(伊根町蒲入沖の区域変更)及び【3】協定有効期間(2年間から3年間へ)の変更で、新協定に基づく取組は、2月1日から3年間行われることとなります。

今後、当所では関係者の取組を支援していくとともに、協定の周知徹底と普及拡大に努めていく予定です。

協定内容の詳細については、近くHPに掲載しお知らせいたします。

お問い合わせ