ここから本文です。

水産事務所2016年のニュース

2016年のニュース、2015年のニュース、2014年のニュース、2013年のニュース

12月のニュース

平成28年度伊根サーモン養殖が開始されました

京都府漁協と橋本水産(伊根町)では標記支援事業を活用し、京都府の新特産品づくりとして、平成27年12月より京都府内で卵から育てたニジマス「伊根サーモン」の海面養殖(育成期間約5ヶ月)を試験的に進めています(平成27年度分種苗は平成28年4月下旬から5月に出荷済)。

今回、種苗尾数を前年の2倍に増やして平成28年度分の養殖が開始されました。

- 養殖開始日:平成28年12月15日(木曜日)

- 場所:伊根町伊根湾

- 内容:

・種苗の中間育成(受精卵~幼魚、淡水飼育)を行っていた牧川養殖漁業生産組合(福知山市)より2,000尾を導入

・種苗サイズは平均300g/尾(昨年度平均800g/尾)。

・淡水で飼育されていた種苗を海水へ馴らす海水馴致を約6時間行った後、海面養殖用の生簀網へ収容 - 生産者(橋本水産)コメント

・種苗サイズは昨年に比べ小さいが、活力は良好

・昨年は海水馴致の際、斃死する個体が見られたが、今年は全くない

平成28年4月下旬出荷魚(2.2キログラム)

平成28年4月下旬出荷魚(2.2キログラム)

京丹後市久美浜町で「カキ小屋」(府内2例目)がオープンします

久美浜湾(京丹後市)で養殖されているマガキは、丹後の冬を代表する味覚として大変人気があります。久美浜町蒲井・旭地区の「風蘭の館」では、地元漁業者が中心となり、地元特産の「養殖マガキ」の美味しさを観光客等に十分味わっていただくため、府内で2例目の「カキ小屋(PDF:1,439KB)」の営業を、平成29年1月7日(土曜日)から実施されます。

12月11日(日曜日)には、地元住民等を対象とした施設のお披露目会が開催され、カキ料理が提供され非常に好評であったとともに、「カキ小屋」が京丹後市の美食観光の新たな拠点となるよう期待するとの意見がありました。

- 営業期間:平成29年1月7日(土曜日)から5月頃まで

- 場所:風蘭の館京(丹後市久美浜町蒲井518-1)

- 実施者:風蘭の館(地元のカキ養殖業者が中心となり運営)

- かき小屋ちらし(PDF:1,439KB)

11月のニュース

宮津市江尻地区で藻場造成工事を行っています!

水産事務所では、宮津市江尻地区で、投石(海藻着定基質の設置)による藻場造成を行っており、平成28年10月26日に投石作業を開始しました。

投石上に着生したホンダワラ類などの藻場が形成されることで、栄養塩が固定されて水質が保全される効果を期待しています。また、藻場はサザエやナマコなどの漁場として利用されます。今回の工事では、これら生物の棲み場としての機能を向上させるため、石材を2層積みにするといった工夫を施すなど、沿岸域の水質保全とともに、生産性の高い漁場づくりを目指します。

【概要】

工事名:平成28年度江尻地区藻場造成工事

工期:平成28年9月21日~平成28年12月14日

10月のニュース

「海の京都お魚フェア」で、京都府の漁業と、丹後の秋の水産物の魅力等を発信!

京都府漁協と丹後王国「食のみやこ」が連携し、丹後王国「食のみやこ」において、府の漁業と水産物の魅力等を発信する「海の京都お魚フェア」(第75回月例祭)が開催されました。

当日は、天候に恵まれ、海の民学舎生(2期生5名)も販売研修として参加し、漁業関係者の販売コーナー等で試食品の提供や販売協力を行いました。

- 日時:平成28年10月16日(日曜日)

- 場所:丹後王国「食のみやこ」芝生広場、情報交流センター

- 主催:京都府漁業協同組合、丹後王国「食のみやこ」

- 来場者:約25000名

- 漁業、水産関連の主な行事

お魚クイズ(ゆるキャラ3体)、ビンゴゲーム(景品;水産加工品)、海の生物の展示、魚の水槽展示と魚を見ながらのぬり絵書き、パネル展示など。高校生レストラン(フィッシュバーガー他)、秋の旬の魚「ニギス」団子汁のふるまい、海藻「アカモク」試食、漁業関係者等による水産物(アカモクコロッケ、ハタハタ唐揚げ、ニギス焼き物など)の販売

その他:軽トラ市、地元関係者による各種物産販売、取組PRの展示など

8月のニュース

水産物食品表示講習会を開催しました

食品表示法の施行により新しくなった食品表示制度に関する理解を深め、適切な食品表示をしていただくために、水産関係者(漁業者、水産加工業者など)を対象として水産物食品表示講習会を開催しました。講習会では講師に株式会社生活品質科学研究所の福地祐治氏をお招きし、新制度における水産物の食品表示の方法について実例を交えご講演いただきました。

- 主催:京都府水産事務所

- 日時:平成28年8月5日(金曜日)13時30分~16時

- 場所:京都府水産事務所3階研修室

- 講師:株式会社生活品質科学研究所チーフコンサルタント福地祐治氏

- 演題1:新たな食品表示制度の概要

- 演題2:今後の水産加工品の表示対応

- 参加者:漁業者8名、水産加工業者15名、海洋高校教諭1名、京都府漁協職員10名、沿岸市町職員5名、京都府職員4名、計43名

- 内容:

表示レイアウトやアレルギーの表示方法など、表示基準やルールが変更された。

加工食品では栄養成分表示が義務化されたため、事業者が各自で算出しなければならない。

栄養成分表示は製造者が小規模事業者であっても、スーパー等の非小規模事業者を通じて販売する場合、栄養成分表示を算出しなければいけないので注意が必要。

マダイ稚魚の放流に京都釣船業協同組合も協力

京都府では、マダイを増やすため、府栽培漁業センターで生産された種苗(稚魚)を毎年8月に放流しています。放流後、成長したマダイが各種漁業で漁獲されるほか、遊漁によっても釣獲されることから、平成17年以降、漁業者、遊漁船業者の方々に生産経費の一部負担と種苗の放流に協力いただいています。

今年は漁業団体(府定置網漁業協会、府釣漁業連合会)が8月2日、3日に59万尾、京都釣船協同組合が4日に1万尾の種苗放流を実施しました。

7月のニュース

漁業者とともに、密漁防止のための啓発活動を実施しました

夏休みが到来し、本格的な夏のレジャーシーズンを迎えることから、例年漁協と漁業者が実施している海水浴客等に対する密漁防止の啓発活動に参加しました。

水産事務所からは漁政課職員並びに漁業巡視艇「らくよう」の乗組員が、漁業者の操縦する漁船と水産事務所等の自動車を併用し、海上と陸上に分かれてパトロールを行い、海水浴客等に対して、漁業権対象魚種であるアワビやサザエ等を捕らないよう、海のルールとマナーを呼びかけました。

定置網への船舶乗り揚げ事故防止のための啓発活動を行いました

昨年から今年にかけて、京都府の沿岸で操業している定置網に、プレジャーボートや遊漁船が乗り上げる事故が多発しています。事故により漁業者は、漁具が破損したり操業を休止する等の大きな被害を受けています。

このような事故は、当事者だけでなく被害を受けた漁業者にとっても不幸なことであり、今後の事故防止のため、沿岸で営業するマリーナ等の管理者に対して、改めて施設利用者への安全航行に対する指導を強めていただくよう、現地での要請・啓発を行いました。

なお、この活動は近畿運輸局京都運輸支局、舞鶴海上保安部が合同で行われている、夏季のレジャーシーズンを中心とした船舶事故防止の啓発に水産事務所が参加し、特に漁業者が事故により被害を受けていることを理解していただくことを関係者に訴えたものです。

5月のニュース

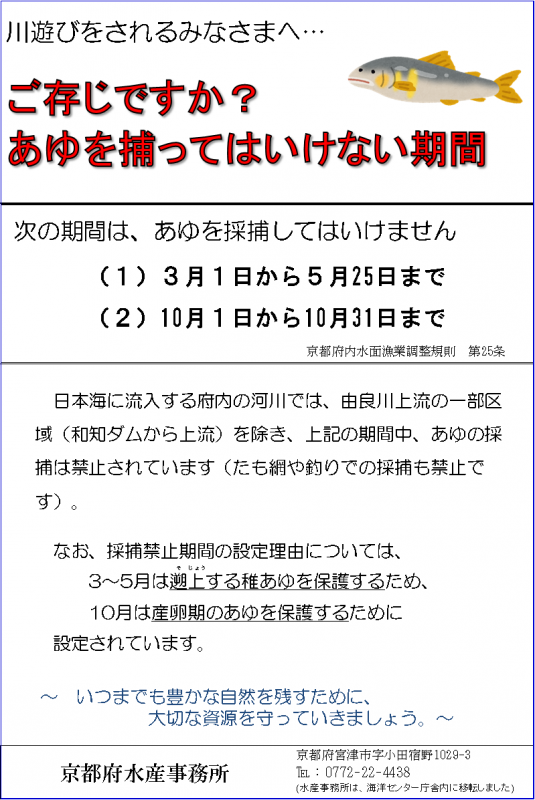

アユ採捕に係る啓発看板の設置及び巡視を行いました

川魚の代表画ともいえるアユは、日本海へ注ぐ府内の河川にも天然遡上しています。遡上する稚アユを保護するため、毎年3月1日から5月25日までの期間は、府内全ての河川で採捕が禁止されています。

違法遊漁者についての通報が多い舞鶴市内の伊佐津川水系に啓発看板を設置し、5月10日(火曜日)と5月18日(水曜日)に巡視を行いました。

5月26日以降アユの採捕が可能になり、河川には多くの遊漁者が集まりますが、それとともに釣り場を巡ってトラブル等が起きやすくなりますので、使用漁具の制限等、法令違反した遊漁者に対する指導のため、他の河川を含めて引き続き巡視を行っていきます。

なお、日本海へ注ぐ府内の河川では産卵親魚を保護するため、10月1日から10月31日までの期間もアユの採捕が禁止されています。

4月のニュース

漁業巡視艇らくようによる漁場利用協定の周知活動を行いました

ゴールデンウィークが到来し、本格的な船釣り遊漁シーズンを迎えることから、4月30日(土曜日)に漁業巡視艇らくようにより、漁場利用協定に関するルールの周知と海難事故防止の啓発活動を行いました。

漁場利用協定とは、京都府内の漁業者、遊漁船業者及びプレジャーボート関係者が水産資源を守り、漁業操業上の慣習や健全な遊漁行為を認め合い、尊重し、共存していくことを目的に、当事者間で自主的に定めた府沿岸の漁場利用に関するルールです。

3月のニュース

みんなで守ろう漁場利用協定!~来年1月の改定に向けて地区協議会を開催~

漁業、遊漁船業及びプレジャーボート関係者は、トラブル防止と水産資源の保護等を図ることを目的に京都府海域の9つの漁場において「京都府漁場利用協定」を締結しています。

3月29日に、締結団体や立会人である海区漁業調整委員会の計25名が参加し、地区協議会を開催しました。

地区協議会では、本協定についての周知活動の結果を報告し、来年1月に控える改定に向けてのスケジュール等を協議しました。

今後は、周知活動を継続して実施するとともに、協定の内容を各団体で協議し、来年1月には本協定がよりよい取り組みになるよう進めていくこととなります。

海に関するルール・マナーについての講演を行いました

3月13日に舞鶴市下福井の舞鶴港湾合同庁舎で、また27日に同市青井のアオイマリーナで、それぞれ海に関するルール・マナーについての講演を行いました。

参加者のほとんどは日頃京都府沿岸で遊漁に親しむプレジャーボートの所有者で、講演では漁業法、漁業調整規則をはじめ、昨年11月に改正された海区漁業調整委員会指示や漁業者と遊漁関係者が締結している漁場利用協定などについて説明をしました。また、延縄やひき縄の漁船・漁具の構造や操業方法を紹介し、遊漁をされる際には漁船との衝突事故や漁具の破損に注意していただくようお願いをしました。

今後も、様々な機会を利用して、海に関するルール・マナーについての講演を実施していきたいと考えています。

2月のニュース

京都釣船業協同組合に所属する遊漁船業者を対象とした安全講習会が開催されました

2月26日に、舞鶴市において、京都釣船業協同組合の通常総会に合わせて同組合の主催により、遊漁船利用者の安心・安全確保のための講習会が開催されました。

この講習会は、京都府海面を利用する同組合所属の遊漁船業者の方々に対して、利用者の安全や漁場利用トラブルの防止等について理解を深めてもらうため、昨年に引き続き舞鶴海上保安部及び当所の協力により開かれたものです。

当日は、舞鶴海上保安部から「平成27年海難の傾向及び事例をふまえた海難防止」、日本海洋レジャー安全・振興協会から「マリンレジャーアンケート等について」、当所から「漁業権の概要と今後の調和ある漁場利用を目指して」と題して講習を行いました。また、遊漁船業登録において必要な手続についても改めて説明を行いました。

出席した14名の組合員は、積極的に質問されるなど熱心に受講されていました。

当所では、今後も講習会等を通じて、遊漁船業者の方々に安全な営業と漁場利用のルール・マナーの向上についてより理解を深めていただくよう努めていきます。

京都府漁場管理講習会を開催しました

京都府と京都府漁業協同組合が共催して、漁場管理のための講習会を開催しました。

この講習会は、漁業者の方々に漁業法などの漁業に関係する法令と、密漁などの法令違反を防ぐための漁場監視の進め方及び密漁者に対処する方法について理解を深めていただくために毎年開催しているものです。

今年度は、2月17日に京都府漁協本所(舞鶴会場)で12名、2月22日に京都府漁協網野支所(京丹後会場)で20名、2月24日に当所(宮津会場)で13名の出席がありました。

当日は、当所からは「漁業関係法令、密漁と漁場監視」について講習を行いました。このほか、京都府漁協、海上保安部(署)、沿岸地域を所管する警察署からも講習を行いました。

受講者からは、漁場監視中の対応方法について積極的に質問されるなど、会場では活発な意見交換が行われました。

受講者の多くは、本年4月から漁場監視員として活動されることになります。引き続き、当所では漁業者の皆さんと一緒に遊漁者に対して海のルールを周知し、漁場と水産資源の保護に取り組んでいきます。

お問い合わせ