ここから本文です。

水産事務所2013年のニュース

2016年のニュース、2015年のニュース、2014年のニュース、2013年のニュース

12月のニュース

漁業者が天然採苗したイワガキの種苗が配布されました。

舞鶴市田井地先海域で採苗されたイワガキの種苗が12月5日から11日にかけて養殖漁業者に配布されました。

種苗は、田井地区青壮年部が9月中旬から天然海域に浮遊しているイワガキの幼生をホタテガイの貝殻(採苗器)に付着させ海中で約3ヶ月育成したものです。

種苗は1cm程度の大きさで採苗器1枚当たりおよそ20個体が付着しております。

今年は、種苗が付着した採苗器約17,000枚が配布されました。この数は昨年とほぼ同数です。

今後は、舞鶴湾、栗田湾、伊根湾、久美浜湾で3年間育成され育成された後、殻付き重量300g以上に成長したものが育成岩がきとして出荷されます。

11月のニュース

京都府青壮年・女性漁業者交流大会が開催されました

平成25年度京都府青壮年・女性漁業者交流大会が11月22日に宮津ロイヤルホテル(宮津市田井)において開催され、漁業者及び海洋高校生ら約170名の参加がありました。

この大会は、漁業者が日頃の活動実績を発表し合い、相互の知識の交流を図るとともに、その成果を府内漁村に普及し、水産業・漁村の活性化等に役立てようとするもので、京都府と京都府漁協(旧京都府漁連)の共催により、隔年で開催しています。

司会進行を京都府漁業士会が務め、下に示す府内の漁業者等代表4名による活動成果発表の他、独立行政法人水産大学校の鷲尾圭司理事長から「水産現場を考える」と題しての講演が、府立海洋高等学校の生徒からは「小さな眼差しの向こうに見えた碧い里海~The_Three_Arrows_Operations~」と題した特別発表が行われました。参加者は活動成果の発表、講演を通して研鑽を積むとともに交流を深めました。

なお、泉慎也さんと中江栄子さんには、京都府知事賞が授与され、この2課題は、今後、東京で開催される全国青年・女性漁業者交流大会で発表されることとなりました。

【発表課題と発表者】

「生産増大!高品質の育成岩がき」

舞鶴牡蠣組合岩ガキ部会_大下敏明

「潜水漁法による浜の活性化_~磯根資源を活用して~」

京都府漁業協同組合養老水視組合潜水部会_泉慎也

「アマダイのブランド化と栽培漁業への取り組み」

与謝地区釣漁業連合会_下野雅己

「漁村の活気を女性から_~漁協婦人部活動の”今”を支える思い~」

京都府漁業協同組合中浜婦人部_中江栄子

10月のニュース

「豊かな海づくりに関する現地研修会」を開催しました

10月25日に水産事務所において「ナマコの資源管理」をテーマとして上記の研修会を開催しました。本研修会は全国豊かな海づくり推進協会の主催によるもので、京都府では資源管理や栽培漁業に間する知見の理解を深めるため、毎年テーマを変えて開催しています。

当日は、台風接近の悪天候にもかかわらず、ナマコ漁業者を中心に漁業協同組合関係者、行政関係者など39名の参加があり、会場はほぼ満席となりました。研修会では、国立大学法人徳島大学総合科学部の浜野龍夫教授から、ナマコの生態的特性に基づいた資源管理や増殖方法について御講演いただきました。御講演の後は、質疑や意見交換が活発に行われ、盛況のうちに終了の時刻を迎えました。

本研修会が今後のナマコ資源の維持、増大の参考となることを期待しています。

9月のニュース

丹後あじわいの郷で京都の食用海藻を紹介しました

9月15日に京丹後市弥栄町にある丹後あじわいの郷で「秋のマルシェ」が開催され、京都府で採取されている9種類の食用海藻を紹介しました。

当日は台風18号の影響で雨模様の1日でしたが、約1500人の方々がお見えになりました。

来場された方々は展示パネルを注意深く見たり海藻製品を手にとったりして興味を示され、どこで手に入れることができるのか等多くの質問を受けました。

プレジャーボートの適正係留を啓発するための合同パトロールが実施されました

8月27日に舞鶴市(舞鶴漁港周辺)、8月29日に宮津市(須津係留施設付近)で京都府や関係団体で構成する「京都府プレジャーボート等係留対策協議会」による合同パトロールが行われました。両地区併せて34名が参加し、プレジャーボートの放置や不法係留をしないよう呼びかける啓発チラシ(PDF:747KB)の配付などの啓発活動を実施しました。

京都釣船業協同組合の遊漁船業者を対象とした講習会が開催されました

9月12日に、舞鶴市において京都釣船業協同組合が主催して遊漁船業の安全管理のための講習会が開催されました。

この講習会は、京都府海面を利用する組合所属の遊漁船業者の方々を集め、調和ある漁場利用や船舶の安全運航等について理解を深めてもらうために、昨年に続いて舞鶴海上保安部及び当所の協力を得て開かれたものです。

当日は、舞鶴海上保安部から「航行船舶等注意事項」、当所から「漁業権の概要と遊漁船業務規程」と題して講習を行いました。出席した10名の組合員は、積極的に質問されるなど熱心に受講されていました。

当所では、今後も講習会等を通じて、遊漁船業者の方々に調和ある漁場利用や船舶の安全運航等について理解を深めていただくよう努めていきます。

8月のニュース

「マダイの里」へ稚魚が放流されました

8月1日、マダイ資源を増やすために、京都釣船業協同組合が「マダイの里」(宮津市黒崎沖)へ稚魚(全長約6cm、計約2万尾)を放流しました。

当日は、同組合所属の遊漁船3隻(組合員及び家族等計18名)が参加し、府栽培漁業センターで生産された稚魚を積み込み、マダイの里に放流されました。このほか、漁業団体(府定置漁業協会、府釣漁業連合会)の所属漁船による一斉放流(計63万3千尾)も行われました。

京都釣船業協同組合では、府海域における資源と漁場の持続的な利用を目指し、今後もマダイ種苗放流等に取り組んでいく予定です。

放流されたマダイの稚魚

丹後農業研究所で食用海藻(アカモク、ワカメ)を紹介しました

8月21日に、京丹後市弥栄町にある丹後農業研究所において施設公開デーが催され、当所からは、丹後産の食用海藻であるアカモクとワカメ(1、2)を紹介しました。紹介と同時に、アカモクやワカメを100名以上の方に味わって頂き、とても美味しいと好評でした。「アカモクの名前は耳にしたことがあるけど、食べるのは初めて」という方も多くいらっしゃいましたが、皆さんアカモク独特の粘りとシャキシャキとした食感を楽しんで頂けたようでした。

7月のニュース

漁業就業支援フェアが大阪で開催

7月20日の午後、大阪天満橋にある大阪OMMビルにて開催された漁業就業支援フェア2013に京都府から舞鶴の小型底曳船「西漁丸」が出展され、漁協職員、府水産課職員とともに、水産事務所からも職員が同行しました。

会場には漁業就業全般についての疑問に答えるフェア主催の総合相談ブースの他、各道府県からの出展団体ブースがあり、漁業のガイダンス、漁具の展示などが行われ、188名の来場者数により、終始賑やかなフェアとなりました。

京都府のブースでは11名の就業希望者と面談が行われ、「来年の4月に学校を卒業したらすぐに漁師になりたい!」と希望する若者が例年よりも多く見られました。

アワビ・サザエ等の密漁防止啓発活動の実施

7月8日午後、舞鶴市小橋地区並びに7月27日午後、宮津市栗田地区において、地元漁業者と府漁協が中心となり、関係機関(舞鶴海上保安部、宮津海上保安署、舞鶴警察署、宮津警察署、水産事務所)も参画して、密漁防止啓発活動が実施されました。

当日、両地区では海上及び陸上から、海水浴客や遊漁者等へ密漁防止に係る啓発指導が行われました。

当所では、今後とも、関係機関と連携の上、漁業関係者が行う監視活動等への協力を行うとともに、漁業巡視艇「らくよう」による密漁防止の啓発指導に努めていく予定です。

ふるさと海づくり大会が開催されました

7月7日に京丹後市久美浜町湊宮の漁村センター周辺で周辺で、今年で13回目となるふるさと海づくり大会が開催され、蒸し暑い中、約3,000人の来場者で賑わいました。

今年は、「海の京都」及び「丹後建国1300年記念事業」の関連事業として開催され、毎年の恒例となっている各種体験、農林水産物等の物品販売、漁船等の係留展示、模擬セリ市、記念式典、ひらめの稚魚放流などの他、中澤さかな氏※による記念講演が行われました。

大変暑い中での開催となりましたが、もてなしコーナーで用意した”大漁鍋”あご(とびうお)のつみれ汁やワカメのしゃぶしゃぶは約400名の方が召し上がられ、「とびうおのつみれは初めてだ」、「汗をかいた後なので本当においしい」といった声が聞かれました。

水産庁任命:おさかなかたりべ、道の駅「萩しーまーと」駅長

京都府漁業協同組合が京都府漁業協同組合連合会を包括承継しました。

平成25年7月1日に京都府漁業協同組合が京都府漁業協同組合連合会を包括承継し、機能や権利義務などを引き継ぎ、新たなスタートを切りました。

平成9年からスタートした漁協合併の進展により、平成24年4月に「1府1漁協体制」を実現し、さらなる組合員サービスの向上につとめていた京都府漁業協同組合でしたが、今回の包括承継によって経済事業体として拡大強化されたことなどにより、組合の効率化や組合員の経営安定化に向けた一層の取組などが期待されます。

写真は水産事務所で行われた包括承継認可指令書交付式の様子です。

6月のニュース

「出前」をお届け

この「出前」は、食べ物を配達することではありません。

京都府の水産業について知りたい!と思ってくださる皆様のもとに府職員が赴き、授業・講義・体験学習…などをご提供する「出前語らい」のことです!

今回は6月20日に2件の出前をお届けしてきました。

1件目:京都府立丹後海と星の見える丘公園で府内の小学生14名と「磯観察」や「海藻押し葉づくり」

海岸で自分たちの手で海藻を採ってきたのち、海藻は魚の隠れ場所になっているなど、その存在の重要性を児童らに伝えながら「海藻押し葉」を作成。

海岸で自分たちの手で海藻を採ってきたのち、海藻は魚の隠れ場所になっているなど、その存在の重要性を児童らに伝えながら「海藻押し葉」を作成。

本のしおりに使えると言うと、児童らは本が好きとのこと。

この「海藻押し葉」を見るたびに海のこと、海藻の大切さを思い出してもらえたら、と思います。

2件目:京都府立青少年海洋センターマリーンピアで府内の小学生94名に「京都の水産業」について語る

京都の水産業についてクイズをまじえながら紹介しました。

京都の水産業についてクイズをまじえながら紹介しました。

また、水産業は漁業者だけでなく水産物を運ぶ流通関係の方々、水産物をおいしく食べてくれる消費者がいてくれてはじめて成り立つことも伝えました。

児童らは自分たちも水産業にとって重要な役割をもっていると知り、魚を積極的に食べたいと思うようになってくれました。

今後もこのような活動を通じ、多くの方々に京都府の水産業への関心をもっていただけるよう励んでいきます。

4月のニュース

「漁場利用協定」等を重点啓発

船釣り遊漁の本格シーズンを迎え、丹後の海の漁場をめぐるトラブル防止と海難事故の防止に資するため、当所では、本年も4月から10月頃まで、漁業巡視艇「らくよう」により、「漁場利用協定」の遵守指導と海難事故防止に向けた重点啓発に取り組みます。

主な対象漁場は、冠島北方(大ぐり)、経ヶ岬沖(白石礁)、黒埼沖(34海区マダイの里)で、遊漁船やプレジャーボート等への漁場利用協定の周知と順守指導、救命胴衣の着用など海難事故防止に関する啓発に努める予定です。

3月のニュース

丹後あじわいの郷で京都府産海藻のPRを実施しました

丹後あじわいの郷で開催された春のマルシェにおいて、水産事務所の職員がアカモクとホンダワラの生体の展示や、各種パンフレット(京都の水産、アカモクとホンダワラ)などの配布を行い、両種の見分け方や食べ方などを説明しました。アカモクは平成19年から利用が始まった海藻で、ホンダワラは「ジンバ」として昔から丹後で食習慣のあった海藻です。イベントを通して、水産事務所のブースには約50名の方が来られ、中には興味深く説明を聞かれる方もいらっしゃいました。

来園者のほとんどは、アカモクとホンダワラを見比べたことが無く、両種の特徴がよく分かったとの声をたくさん頂きました。また、同園内で販売されていたホンダワラ入りのパン、湯がきアカモク、アカモク佃煮などの商品も好評のようでした。

第18回全国青年・女性漁業者交流大会で京都府漁業協同組合網野支所が水産庁長官賞を受賞しました

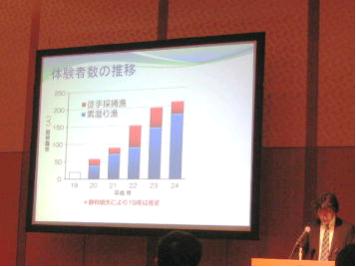

平成25年2月28日から3月1日にかけて、東京都千代田区のグランドアーク半蔵門で第18回全国青年・女性漁業者交流大会が開催されました。京都府からは京都府漁業協同組合網野支所所属の松尾省二さんが、一般市民を対象とした「一日漁師体験」の取組について発表し、地域活性化部門で農林水産大臣賞に次ぐ、水産庁長官賞を受賞しました。

発表は、事業に取り組んだ理由から始まり、事業の必要性の説明、実施に向けてのルールづくり等の協議や関係地区への説得を継続することで、漁業者を中心とする地元住民の理解も得て、実施に至るまでの過程が当事者ならではの臨場感で語られました。

「一日漁師体験」の利用者は、平成19年開始当初は約20名でしたが、平成24年には約210名にまで増加しました。今後も、地元のルールを守りながら一日漁師を体験する方が増え、地域が活性化することを期待しています。

2月のニュース

丹後あじわいの郷でアカモクの調理体験講習を開催しました

2月17日(日曜日)に丹後あじわいの郷で開催された月例祭で、水産事務所の職員がアカモクの調理体験講習を行いました。アカモクは京都府で平成19年から利用が始まった海藻で、今年から生のアカモクの流通が本格的に始まったことから、美味しい調理方法を知ってもらうため講習会を開催しました。体験内容は、アカモクの水洗、可食部のしごきとり、可食部の水洗、ボイル、冷却(くわしくはアカモクの下処理方法のページをご覧下さい)で、体験後には、酢の物とサラダとしてアカモクを試食されました。

試食後に行ったアンケートでは、多くの参加者がアカモクを知らないと回答していましたが、試食の感想では「美味しい」と答え、「また自分で使ってみたい」と回答していました。

イワガキの天然採苗種苗が配付されました

2月8日に、舞鶴市田井地区の漁業者が、天然採苗したイワガキの種苗(稚貝)を舞鶴湾、栗田湾、伊根湾の養殖業者に配付しました。

これまで京都府では、イワガキ種苗の生産は主に海洋センターが室内で産卵させて幼生を飼育した人工種苗生産が主体でした。天然採苗は、天然海域で浮遊するイワガキ幼生をタイミングを計りながら採苗器(ホタテ殻)に付着させて採集する方法で、人工生産に比べると簡易な施設による大量生産が可能となりました。また、経費は大幅に低減できることから、漁業者自らによる取組も可能となりました。今後、天然採苗による種苗の安定供給が育成イワガキの安定生産・拡大につながると期待しています。

今年度は、平成24年10月から、田井地区の漁業者が水産事務所と海洋センターの指導を受けながら天然採苗を行った結果、約1万7千枚のイワガキ種苗を採苗することが出来ました。

稚貝は、約3年後には300グラム以上に成長し、初夏の特産物「丹後の海育成岩がき」として出荷される予定です。

京都府漁場管理講習会を実施しました

1月30日と2月1日の2日間、京都府水産事務所(宮津市)及び京都府漁協網野支所(京丹後市)を会場とし、京都府及び京都府漁業協同組合連合会が共催して、漁場管理のための講習会を開催しました。

この講習会は、京都府内の漁業協同組合に所属する漁業者の方々に、漁業法などの漁業に関係する法令と、密漁などの法令違反に対処する方法について理解を深めていただくために、舞鶴海上保安部の協力を得て開催したものです。当事務所からは、漁業法、京都府漁業調整規則等の遵守について講習を行いました。出席者(2会場合わせて22名)は熱心に受講し質問を投げかけていました。受講者の多くは、平成25年度の漁場監視員として活動することになります。引き続き、当所では漁業者の皆さんと一緒に漁場管理の推進に取り組んでいきます。

遊漁船業務主任者講習会が開催されました

遊漁船業の業務主任者を養成するための講習会が、京都府北部において、以下のとおり開催されました。

当所も協力機関として参画し、安全かつ適正な営業を行っていただくために、「漁業関係法令」等について講習を行いました。

なお、平成25年度は、遊漁船業登録の一斉更新の年であるため、当所では、今後、更新手続が円滑に行われるよう関係者に対する指導に努めていく予定です。

|

日時 |

開催場所 |

出席者数 |

|

平成25年1月22日 |

みやづ歴史の館 |

67名 |

|

平成25年1月24日 |

舞鶴勤労者福祉会館 |

160名 |

|

平成25年2月5日 |

アミティ丹後 |

94名 |

|

平成25年2月26日 |

みやづ歴史の館 |

50名 |

|

合計 |

|

371名 |

1月のニュース

小学校でアカモクについて授業を行いました

1月21日に、宮津市立養老小学校の5年生を対象に、地元の海に生える海藻「アカモク」を取り上げて授業を行いました。内容はアカモクの特徴である、成長の早いこと(1年で7メートルにまで成長する)、藻場を形成し、沿岸生態系の中で重要な役割を果たし、また、海の富栄養化を防止すること。食感の特徴である粘り(アルギン酸など)についてや、繊維質が多く、健康に良いことについて、「ぐんぐん、もじゃもじゃ、ねばねば」をキーワードに解説しました。また、アカモクの加工方法や料理の紹介を行いました。その他にも、実際にアカモクを生徒一人一人が熱湯に浸け、色が瞬間的に変わる様子を観察しました。

授業の後には、生徒達から、「なぜアカモクを熱湯に浸けると色が変わるのか?」、「アカモクは養殖できるのか?」などの活発な質問が出され、地元の海藻について興味を持った様子でした。

なお、宮津市養老地区では1月28日よりアカモクの漁獲が開始されています。くわしくはお知らせのページをご覧下さい。

お問い合わせ