ここから本文です。

海の森(藻場)づくり

藻場の機能と役割

藻場とは、様々な海藻(草)が群生している場所のことをいい、「海の森」と呼ばれています。一般に京都府では、砂場にはアマモなどの海草、岩場にはホンダワラ類などの海藻の藻場が広がっています。

藻場は、海藻(草)類を食べる生き物にとって重要な餌場になるだけでなく、様々な生物のすみ場、産卵場、保育場になるため、「海のゆりかご」とも呼ばれています。また、海藻類は窒素やリンといった栄養分を吸収して生長するため、生活排水として海域に流出した栄養分を吸収し、海の富栄養化を防止する役割もあります。

このような大切な機能がある藻場ですが、平成2年の環境省の調査によると、京都府では昭和53年以降、約22ヘクタールの藻場が消失したと報告されています。

藻場造成

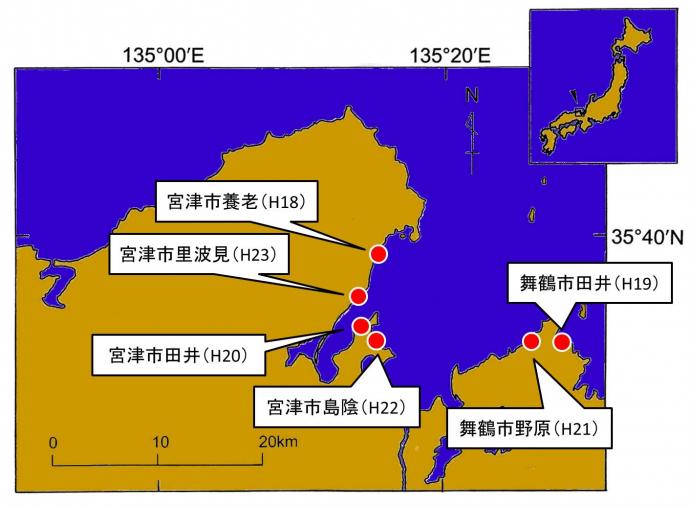

失われた藻場を取り戻すため、京都府では平成18年から藻場造成を実施しています。

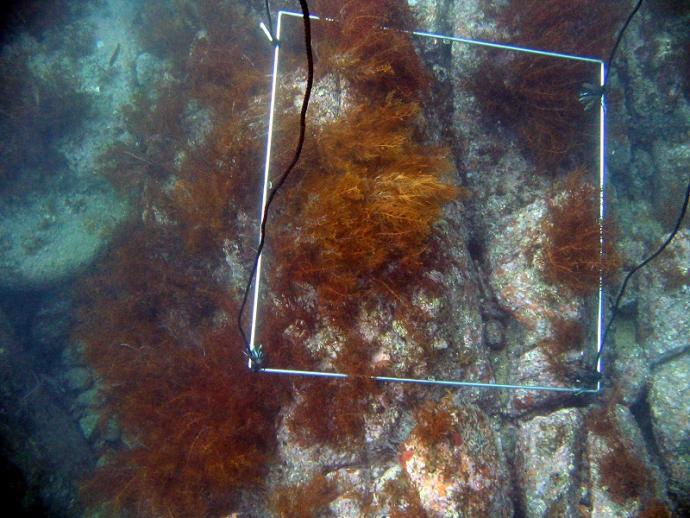

京都府で広く分布するホンダワラ類の藻場は岩場に形成されます。そこで、植物が少ない砂地で投石を行い、ホンダワラ類の藻場を造成しています。

投石した翌年には、石の上にホンダワラ類が生え始め、藻場が形成されました。京都府では、このような藻場造成を平成18~23年にかけて6ヶ所で実施しています。

漁業者による藻場の保全活動

藻場は様々な生き物を育む「海のゆりかご」であるとともに、豊かな漁場でもあります。この豊かな環境を守り、継続的に漁業を行うため、京都府では漁業者による藻場の保全活動が実施されています。

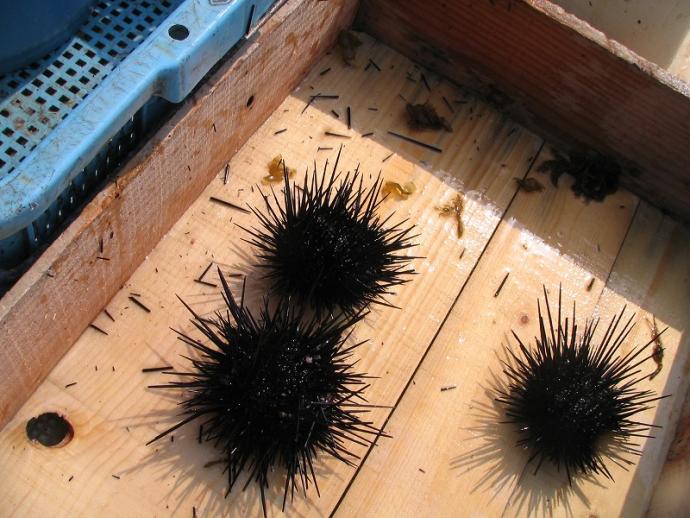

活動では、海藻の量や種類を調査したり、海藻を食べ尽くしてしまうこともあるウニ類の除去(密度管理)などが実施されています。

お問い合わせ