最近のデイ・ケア活動

イベントプログラムNEW!!

デイ・ケアでは定例で行っている週間プログラム以外に、半年に数回行っているイベントプログラムがあります。定例の週間プログラムでは会う機会が少ない人と話して共通点が見つけられたり、普段話している相手の思わぬ一面が発見できたりする機会になっています。

気候の良い5月、11月に外出する『社会見学』、暑さ寒さが厳しい8月、2月に行う『所内活動』、9月、3月の半年ごとの区切りに行っている『フリー日』や『作品展、発表会』、12月の『クリスマス会』等があり、今回は令和7年5月、11月の『社会見学』、8月の『所内活動』、9月の『フリー日』の様子をご紹介します。

<社会見学>

5月23日に京都府立陶板名画の庭と京都府立植物園に行きました。植物園では温室へ行った後2グループに分かれ、日差しが強く暑い日だったので日陰で休憩しつつ、園内を散策しました。

○温室 ○バラ園 ○水琴窟

11月14日に京都市中央市場と梅小路公園に行きました。市場では味わい館で京の食文化についてお話を伺い、水産棟エリアを見学しました。

○味わい館 ○水産棟エリア

<所内活動>

お盆休み後の8月15日、冷たいものを作って食べてゲームをして、のんびり過ごしました。

○コーヒーゼリー ○紅茶味とコーヒー味のかちわり氷

○ポーカー(コインの代わりに碁石) ○事前に問題を募集していたクイズ大会

<フリー日>

まだ暑さの厳しかった9月26日、所内で昼食とおやつを作って食べたり、半年間プログラムで使った場所の掃除を皆でしたり、『創作活動』の時間に手分けして制作したストラックアウトで遊んだりしました。

○昼食の焼きそばと炒飯 ○ストラックアウト ○ボードを付け替えると色々な遊び方ができます

『音楽』プログラム

デイ・ケアでは、音楽を使って“表現することや聴くことを楽しむ”、“他者と調和しながらの演奏を通して対人交流を学ぶ”等を目的に、『音楽』プログラムを月1回木曜日に開催しています。

学校で音楽の授業が苦手だった人も、楽譜が読めないので楽器は演奏できないという人も気軽に参加できるよう、簡単なルールや方法をその都度音楽療法士の先生に設定してもらい、前半は楽器演奏をしています。

様々な楽器を揃えていますが、打楽器中心なので演奏しやすく、

普段は触ったことがない楽器の音を出してみることは楽しいです。

後半は音楽鑑賞の時間を設け、お勧めの音楽を互いに紹介し合っています。ただ紹介するだけでなく、曲に対する想いや聴いた感想を話し合っています。

ある日の曲紹介

- 苦手意識なく楽しめる。

- リラックスできる。

- さわったことのない珍しい楽器の音を出して楽しめた。

- テンポが良くてのれた。

- 楽譜ではなく、リズム感で楽しめるので良い。

- 自分を以前より表現できるようになった。

- グループが楽しいし、人が多くて楽しくなった。

- 自分の知らない曲を聴くことができ楽しかった。

- 曲紹介も楽しいし、曲紹介いろんな音楽が聴けて楽しめた。

- 音楽を聴くだけではなく、楽器に触れるというのも、別の視点から音楽に関わるという意味で大切だと思った。

パン作り

デイ・ケアでは毎週木曜日の午後は『創作活動』と『朗読』を行っていますが、月に1回は『パン作り』を行っています。

毎回講師から発酵の具合や生地の扱いなど詳しく教わるため、パン作りが初めてでも安心して参加できます。丸めや成型などの各工程はグループに分かれて進めており、「これでうまくできてるかな」、「もう少し表面を整えた方がいいのかな?」など自然に声を掛け合いながら和気あいあいと作っています。焼きあがったパンはその場で食べることも自宅へ持ち帰ることもできます。調理中はマスク着用や手洗いを励行しており衛生面の対策は念入りに行っています。

- 「今まで家でパンを焼くことはなかったので良い体験となっている。」

- 「丸めるのに苦手意識があったけどだんだん楽しくなってきた。」

- 「家族が喜んで食べてくれるのが嬉しい。」

- 「おいしかったので家でも作ってみた。」

「ハイジの白パン」

○同じ重さに分割した生地を丸め中 ○丸めた生地をベンチタイム中

○ベンチタイム後に成形、仕上げ発酵して焼成中 ○ハイジの白パン出来上がり

「紅茶ブレッド」

○仕上げ発酵後に卵を塗りグラニュー糖で飾り ○焼成して紅茶ブレッド出来上がり

料理

デイ・ケアでは月に1度、火曜日午前に『料理』プログラムを行っています。

新型コロナウイルス感染症の影響で中止したり、自分が食べる分だけを自分で作ったりしていた期間もありましたが、2024年4月からは、1品を複数人で作り、出来上がった2~3品を盛り分けて食べる方法に戻しました。但し、調理中のマスク着用や手洗いの励行は続けています。出席は事前登録制にしているため、気が向いた時に食べに来るだけの参加はできません。

メニューは講師が考え、和食、洋食、中華の月替りになっており、当日の食材の都合でイレギュラーメニューが加わることもあります。一部をご紹介します。

〇大根餅

〇よもぎ蒸しパン 〇和え物(今回のイレギュラーメニュー)

〇しめじとカニカマのスープ 〇大根と豚肉の甘辛煮

「いただきまーす!!」

- 「自宅で作ったら家族にも好評だった」

- 「1人暮らしだと同じメニューになりがちだけど、珍しいメニューが食べられた」

- 「普段自分がしない方法を知れて、時短になったり、自炊の機会が増えたりした」

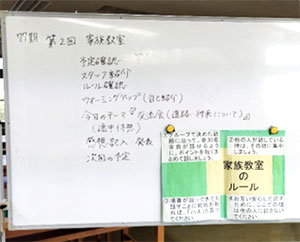

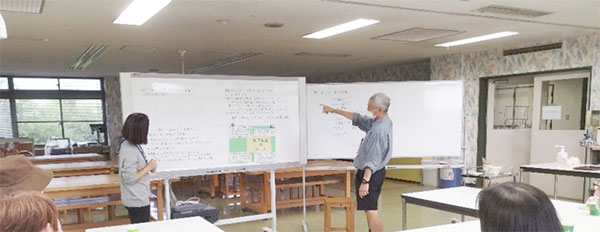

家族教室

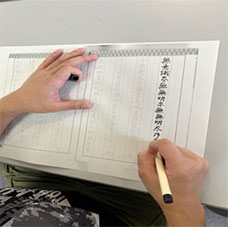

当デイ・ケアでは精神疾患についての理解を深め、ご家族同士の交流を通じてご本人へのより良い対応を共に考えるために、毎月1回家族教室を開催しています。

スタッフが「発達障害について」や「障害特性と生活管理について」等のテーマで講義を行い理解を深めていただいたり、ご家族同士の「意見交流会」、ご家族と担当スタッフとの「個別面談」、「作品展や朗読発表会の観覧」、デイ・ケアを卒業した元メンバーによる「経験談」他様々なメニューを実施しています。

| 回 | 月 | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 10月 | 講演・社会資源について |

| 2 | 11月 | 意見交流会1 |

| 3 | 12月 | 講演・睡眠について |

| 4 | 1月 | 意見交流会2 |

| 5 | 2月 | 家族相談 個別相談 |

| 6 | 3月 | ・ 作品展 ・ 朗読発表会 観覧 |

- 「発達障害の基本のお話を聞くことが出来て、とてもわかりやすかったです」

- 「社会資源の講演を聴いて、次のステップが見えてきた感じがしました」

- 「他のご家族様のお話をお聞きして、同じような思いをされているなあと思います」

- 「ご家族の立場での話が聞けて少し気持ちが楽になれたと思います」

- 「デイ・ケアを卒業された方がどのようにされているのかを知ることが出来て良かった」

等のご感想を頂いています。

就業生活セミナー

『就業生活セミナー』というプログラムを火曜日と金曜日に行っています。金曜日は自己理解を深めて社会参加や就労への準備を意識した内容ですが、今回ご紹介する火曜日の『就業生活セミナー』は、日常生活や就労の基礎となる力(体力向上・認知機能を高める・コミュニケーションスキルを養う・リラクゼーション法を学ぶ)を身につけることを目的としています。

週替わりで、「ウォーキング」や「太極拳」をしたり、「体調管理」や「気持ちの上手な伝え方」を学んだり、「ボディワーク」等を行いました。

参加したメンバーからは「体を動かしたり散歩したり、体のことを考える機会になった」、「気軽に参加できた」、「他の人の意見を聴けてよかった」等の感想が聞かれました。

社会見学で動物園に行きました

デイ・ケアでは、外出のきっかけを作ったり、興味の幅を広げることを目的に、半年に1回程度『社会見学』を実施しています。

今回は令和6年5月24日(金)京都市動物園に行きました。動物園は数年に1回行く人気の場所です。当日は5月にもかかわらず30℃を超える蒸し暑い日だったため、休憩所で昼食をゆっくり食べ、長めの休憩を各グループ内でとりながら散策しました。いつもとは違う場所や風景の中で休憩中もいろんな話題が飛び交い、新たな交流が生まれて話はつきず、時間を区切らなければならない程でした。今回の『動物園』が刺激になって「みんなで別の場所にも行きたい。」という新たな要望も出てきました。

- 白フクロウがかわいかった。

- キリンの餌やりの様子が見れてよかった。

- シマウマはやはり性格が荒いのが実感できた。

- トラが見れなくて残念やった。

- 暑いけど、楽しかった。

発達障害専門プログラム(コミュニケーションゼミ)

集団治療の場であるデイ・ケアではコミュニケーションを学んだり練習したりするプログラムを行っており、自閉スペクトラム症の診断を受けている人とそうでない人でグループを分けて実施しています。

月曜午前に自閉スペクトラム症グループとして行う『発達障害専門プログラム(コミュニケーションゼミ)』では、自閉スペクトラム症の特性を背景として生じる「人づきあいが苦手」、「雑談が苦手」、「自分のやり方を変えられない」といった悩みや生活のしづらさについて、ワークブックを用いて学んだり、意見を出し合ったり、会話の練習をしたりしています。共通した特性や悩みをもっているメンバー同士だからこそ理解しあえることもあれば、人によって感じ方や対処の仕方が異なるということを知る経験になることもあります。メンバーの中には、就労継続支援A型事業所での就労や障害者枠就労をするようになり、ときどき参加して体験を共有してくれる人もいます。

なお、このプログラムでの学びには言語的な理解も必要となるため、概ねIQ 85以上の人を対象としています。

- 「自分の悩みを積極的に出すことができ、共有、共感してもらえる」

- 「会話するときの声のかけ方や断り方などここで学んだことが役立った」

- 「自分を責めるばかりじゃなくていい、皆困っていることがあるとわかった」

写真:プログラムで使用しているテキスト

写真:プログラムで使用しているテキスト

『大人の自閉症スペクトラムのためのコミュニケーション・トレーニング・ワークブック』 (星和書店)

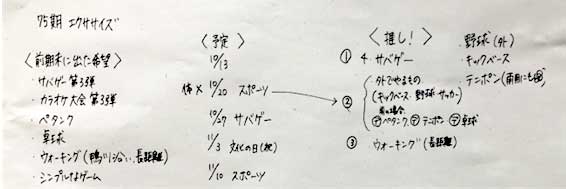

エクササイズ

エクササイズは、日常生活や就労に向けて体力をつけたり協調性を育んだりすることを目的として行っているプログラムです。

昨年度まではコロナ禍を考慮して卓球やテニポン(ミニソフトテニス)、ペタンク等、距離を取りながら気軽にできるスポーツを主に行っていました。コロナの5類感染症への移行に伴い、今年度はある程度距離を近づけても行える活動を、メンバーの自主的な提案であればスポーツに限らず取り入れました。

「カラオケ大会」や新聞を丸めた玉を使った「サバイバルゲーム」、「ダンスパーティー」等々。マスクを着けたままではありますが、普段は寡黙なメンバーが楽しそうにカラオケで歌う意外な一面も垣間見られました。

参加したメンバーからは「自分が企画したものを楽しんでくれてよかった」、「雰囲気が良くて癒された」、「ゲーム大会が楽しかった」等の感想がきかれました。

メンバーの自由な発想をもとに、エクササイズの予定は皆で決めています。

メンバーの自由な発想をもとに、エクササイズの予定は皆で決めています。

奥はテニポン(ミニソフトテニス)、手前はペタンクで使う道具です。

奥はテニポン(ミニソフトテニス)、手前はペタンクで使う道具です。

発表会 朗読プログラム

デイ・ケアでは毎年3月と9月に、毎週木曜日の午後に行っている朗読プログラムの一環として発表会を開催しています。新型コロナウイルス感染症が5類に移行したので、今年9月の74期発表会は、朗読から演劇に表現方法を戻して上演しました。とはいえ感染予防はまだ続けているので、出演者も観客もマスクを着けたまま、鑑賞できるのは現デイ・ケアメンバーとスタッフ、出演者の家族のみにしています。

朗読は、自分の声や身体を使った表現を介して他者とコミュニケーションしていくプログラムです。作品という実生活と違う設定の中で、互いの間を計ったり気遣ったり役割分担したりと協力することが、コミュニケーションの練習にもなっています。皆の意見で「場所、背景、登場人物、結果」を決めて即興劇を作ることがあり、今回の発表会では、完全オリジナルの即興劇「くいな村の一番長い日~おじいの非日常~」を上演しました。登場人物4名のセリフから、くいな村に言い伝えられる怪獣クイナドンの存在、村長と村人の関係性、周囲の人々のおじいに寄せる優しい気持ちが伝わる劇となりました。舞台裏では、「アイコンタクトしてくれたら、展開に沿ったセリフを自分が言うから大丈夫」、「アドリブで出たあのジェスチャー良かったよ」といった、出演メンバー同士のやりとりがありました。

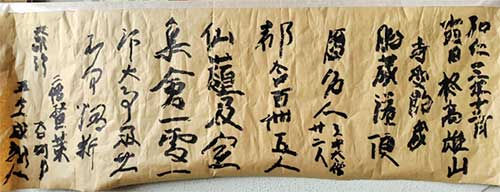

※写真は劇中の小道具で、出演メンバーが作ってくれました。

怪獣クイナドンを倒す作戦会議で使った地図

怪獣クイナドンを倒す作戦会議で使った地図

怪獣クイナドンにまつわる言い伝えの秘密が書かれた古文書

怪獣クイナドンにまつわる言い伝えの秘密が書かれた古文書

ヨガ

デイ・ケアでは、火曜日の午前に『ヨガ』のプログラムを開催しています。

『ヨガ』では、講師の指導のもと、一緒に体を動かしながら今の自分の体や心の状態を観察したり、リラクゼーションの方法を知ったりといったことを目的に活動しています。

その日の気候や参加メンバーの体調等に合わせて動きを調整するので、自分のペースで体を動かすことができます。参加メンバーの中には、プログラムで学んだ動きを家で実践している方もいるようです。

- 自分の体調に合わせてしてくれるのでとても助かります。

- ヨガの最中に寝る時間があって気持ちよく眠れます。

- ヨガをすると体が心地よくなりました。

- 難しいポーズは一切ないのに終わった後、体がほぐれます。先生の優しい声もヒーリング効果があって心から安らぎます。

- 自分のペースでできるのが良いです。性別、年齢関係なくできるのも良いなと思いました。

毎日少しずつ…。心も体も少しずつ成長していきます。

座って行うポーズから立って行うポーズまで、ゆっくりと様々なポーズをしながら体と心を整えていきます。難しいポーズはできなくても大丈夫!自分のペースでOKです♪

就業生活セミナー

デイ・ケアでは金曜午前に『就業生活セミナー』というプログラムを開催しています。 このプログラムでは、デイ・ケア終了後の進路や生活について様々な視点から考え、就労に限らず、地域生活で使える社会資源について学んでいます。講義や意見交換の他、デイ・ケア終了者の経験談を聴いたり、事業所へ見学に行ったりしています。

プログラム内容一例

就労面

- 就労に関しての相談先、使える制度などの社会資源について

- 人生「働く」だけなの?どんな働き方を考えているのか

- 障害特性について自分で対処していること、他者への伝え方や理解の得方

- 良い就労先とは?

生活面

- 健康管理について (体調面、精神面、自律神経、実践している健康作りの習慣など)

- 金銭管理について

- 地域生活で使える制度や相談先などの社会資源について

- 怒りの収め方

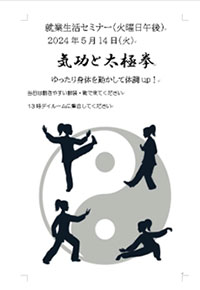

写真は、デイ・ケア終了者の経験談でどんなことを聴きたいか、事前に質問を募っているところです。

このプログラムに参加した理由

- 就労に向けて意識向上を図るため。

- デイ・ケア終了後、就職活動を行いたいと思い、それに必要な知識を学ぶため。

- 一人で知るには難しい知識を、身につけることができるから。

- 就労に関する知識を身につけたかったし、コミュニケーションの練習も兼ねて参加した。

- 障害者の就労を取り巻く状況を知りたかったので、参加した。

このプログラムで得られたこと

- デイ・ケア終了後の進路を考える時、障害者枠での就労以外にも、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所について知ることができ、選択肢が増えた。

- 社会資源について知識が深まり、他のメンバーが就労に向けて取り組んでいる話を聴いて自分も働きたいと思うようになった。

- 講義を聴いて知識を深め、意見交換を通してコミュニケーションの練習にもなった。

- 就労する上で生じる壁にどのように対処するか、知識や考え方を得られた。

これから取り組んで行きたいこと

- 継続的に参加して、実際に活用したい。

- 更に、就労する時に必要な知識を得たい。

朗読プログラムのご紹介

デイ・ケアでは木曜日の午後に、自分の声や身体を使って表現するプログラムとして『朗読』を行っています。以前は参加メンバーが近づいたり、向かい合って演技する『演劇』をしていましたが、感染予防しながらできる表現活動として、『朗読』に変更しました。

『朗読』では、読む題材を持ち寄って、皆でパート分けして、気持ちを込めて読んだり、人が読んでいるのを聴いたりして、感想をシェアしています。その中で参加メンバー同士の交流が生まれ、普段なら表現しにくいことに気づいたり、気づいたことをあらためて表現したりする機会になっています。

発声練習や場を盛り上げる意味合いで、まずは毎回ウォーミングアップをしています。

ウォーミングアップの定番は紙風船バレー♪

自然とチームワークが生まれ、人との間合いを計り、心理的な距離も縮まります。

他には、早口言葉やテーマトーク、カードゲームなどもしています。テーマトークでは「気に入っている物」、「印象に 残っているTV番組」、「お気に入りの本」などについて話しました。

朗読する題材としては、戯曲の台本、小説、落語の演目、エッセイ、漢詩、漫画、歌詞など様々で、参加メンバーからの提案を取り入れる時もあれば、講師が準備する時もあります。最近では講師が持ってきた絵本をきっかけに、参加メンバー一同その面白さにはまり、各々が自分の家にあるものを持ち寄って朗読しました。

朗読している時はこんな感じ。

距離を取ってマスクはしたまま、輪になって読んでいます。

一行ずつ読んだり、役柄を割りふって読んだりします。 同じ題材でも、読み手や読み方が変わるとぐっと印象が変わり、新しい表現に気づくことがあります。

絵本を朗読した参加メンバーからの感想を一部ご紹介します。

- 『魔女からの手紙』 という絵本では、「いろんな絵があって面白かった」、「いろいろ考えられていい」、「短い文を皆で読むのが面白い」。

- 『つみきのいえ』 という絵本では、「イラスト、色も可愛い、買いたいなって思った」、「他者の感想を聞いた上で読んだらまた違うかも」。

- 『じごくのそうべえ』 という絵本は「関西弁で語られていて、話も面白い」、「落語が原作というのが発見だった!」などなど。

持ち主にとってどんな思い入れがあるのか、読み終わって感じたことなどを話し合い、他の人の感想を聞 いて印象が変わることもあります。シェアすることの楽しさも一つの発見でした!

こういった毎週の積み重ねを、半年に1回、『朗読』に参加していないメンバーや職員の前で披露する発表会を行っています。

2022年9月の発表会では、『わたしのわごむはわたさない』と『ねんどの神様』という絵本を朗読しました。前者は「作者が好きで、サイン会の時に購入した」、後者は「小学校の時に衝撃を受けた」と、どちらもメンバーから提案された絵本です。聴いている人も世界観を共有できるよう、絵も画面に映して見てもらいました。

発表会に参加したメンバーからは、「皆で読めて面白かった」、「皆で共有できてよかった」、「久々に長い文章を読んで疲れた」などの感想がありました。

『朗読』は、年度の上半期に担当する講師、下半期に担当する講師の2名がいます。

今回は、上半期担当の二口大学講師にインタビューしてみました

コロナになってから、外に出にくい環境になり、社会に出て行きにくくなることが憂慮される。他者と接するコミュニケーションのあり方が、社会に出る第一歩だと思うので、感染対策をとり、『朗読』の中で最大限できるコミュニケーションをとってやっていきたい。

絵本を題材として取り上げたことで、皆と同じものを見て共有できることもあるのだなということが発見だった。

朗読も、振り分けて読むことで、間を計ったり、気遣い合ったりしながらやっていることは演劇的。絵本を1人で読む意味もあるが、共有、シェアして何かを作るのは、仕事をする時でも意味がある。

無責任にトライアルができるというのが、朗読(演劇)のよさ。プログラムの中で様々にトライアルして、実社会に臨んで貰えればよいと思っている。

創作活動

1 デイ・ケアでは「創作活動」プログラムを木曜日(午前は10時~12時、午後は1時~3時)に実施しています。販売する品物を作るわけではありませんので、アイデアの出るまま気の向くまま、自分が作りたいものを「創作」しています。

なので、創作するものも、完成までのペースも人それぞれ。

iPadを使う人もいれば

今日は英語の歌詞を筆記体で書いてます。

油絵をする人

イーゼルを使って描くのは腕がけっこう疲れます。

編み物をする人

携帯入れ。

紙粘土を使う人

練習でりんごを描く人

色の合わせ方、使い方を練習中です。

見本をもとにして様々な画材で絵を描く人

刺し子をする人

桔梗の柄に合わせて、糸の色を紫にしました。

踏み台を作る人が、います。

それぞれ物入れにもなる踏み台は、組み合わせて収納もできます。

「創作」に興味や関心があってこのプログラムに参加するメンバーばかりなので、みんな黙々と活動に取り組み、時間はあっという間に過ぎていきます。

創作中のおしゃべりがないからといって他メンバーに関心がないわけではありません。プログラム終了前に今日の活動を1人ずつ紹介する時間には、作品を紹介するメンバーの近くに集まり、創作する上での工夫を聴いたり、感想を述べたりしています。

「自由に創作していい」というのは意外に難しく、初めは何を創作するか困るメンバーもいるのですが、作品を通して他メンバーと交流することが、自分の発想を刺激したり、次の創作への種になっています。

コミュニケーションセミナー

コミュニケーションセミナー

対人関係が苦手だったり、困ったことがあったり、コミュニケーションが上手になりたいと思う方が、デイ・ケアにはたくさん通所しています。創作活動やスポーツなどを通じてコミュニケーションをとることもできますが、コミュニケーションについて真正面から取り組むプログラムとして、「コミュニケーションセミナー」を月曜日午後に開催しています。

参加者から話したいテーマや、他の人の考えや経験など聴いてみたいことを出し合って、毎回そのテーマに沿った自分の気持ちや考え、経験などを話しています。他の人と話すことで、同じ悩みや困難を抱える人に気づいたり、その悩みや困難にどう対処しているかを聴くことで、物事を別の視点から考える機会としたり、自分自身や他の人への理解を深めています。

- 人との距離感、相手の負担にならない距離感

- 緊張しないで人と話せる方法

- 突っ込んだ話を聞かれたが、話したくないときにどう対処するか

- モチベーションをあげる方法

- 執着している物(タバコ、ギャンブル、LINE、人)から離れるにはどうしたらいいか

- 最初は緊張した。

- 人と話す機会ができた。

- 話し相手が増えた。

- 会話が楽しいと思えてきた。

- モヤモヤが解消された。

- 人の良いところ、人の意見を参考にできた。

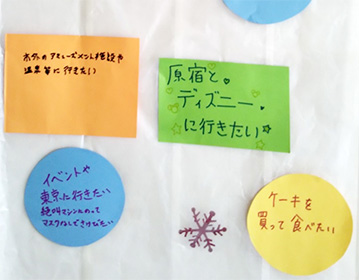

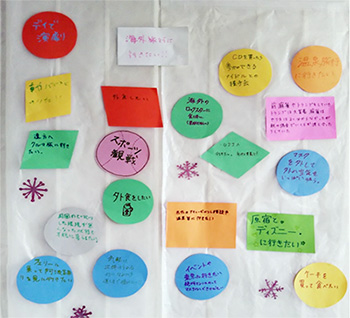

コロナが収まったらやりたいこと

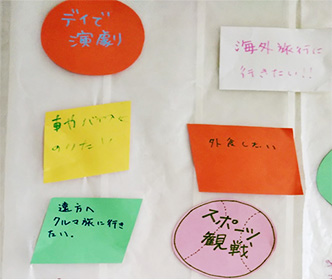

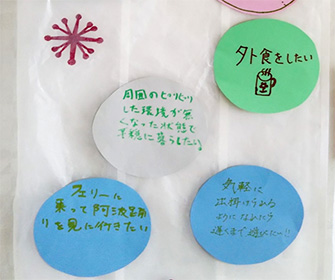

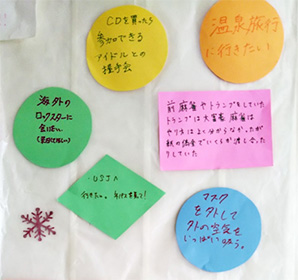

世界中でコロナ禍はまだ続き、日本でも第6波に向けて医療態勢を整えたり、3回目のワクチン接種も始まっています。デイ・ケアも感染予防対策のため、マスクをはずした状態でのおしゃべりを禁止したり、人との距離を取ったり、通所時間を制限したりと、人との交流をある程度抑えながらの活動が続いています。気持ちも何となく縮こまってしまいますが、自分の思いを発信したり、他の人の思いに触れる機会にしようと、みんなで寄せ書きをすることにしました。

寄せ書きのテーマは「コロナが収まったらやりたいこと」。 書けるスペースは少ないのですが、まずはどんなやりたいことが集まったか、ご覧ください。

旅行や外食、マスクをはずしての行動等々、書いた人の好きなことが垣間見えて「この人らしいなぁ」と思ったり、「こういうことが好きだったんだぁ」と知らない一面に気づける寄せ書きが集まりました。中には「ぴりぴりした環境がなくなった状態で平穏に暮らしたい」といった、コロナ禍での世情をぴたりと言い表した寄せ書きもありました。

社会見学

社会見学は普段観ることのできない場所に出かけることで、公共交通機関や施設の利用、社会マナーなどの学習を目的としています。

社会見学で伏見稲荷大社に行きました!

デイケアでは、外出のきっかけを作ること、興味の幅を広げることなどを目的に、半年に1回程度の頻度で社会見学を実施しています。

今回はコロナ禍ということもあり、大人数になるのを防ぐために日程を令和3年6月11日(金)と14日(月)の2回に分け、交通機関を使わずに徒歩で行くことのできる伏見稲荷大社に行きました。

通常プログラム内での“ウォーキング”でも稲荷大社まで行くことはありますが、“社会見学”という名目でたっぷり時間をかけて過ごすのは初めて!両日とも、比較的ゆっくりと散策したい『ゆっくり班』とたくさん活動したい『活動班』に分かれ、それぞれ稲荷大社を楽しみました。境内は人も少なく、有名な千本鳥居の写真を撮ったり、おもかる石(なんと抗ウイルス・抗菌加工!)の持ち上げを体験したり・・・。中には稲荷山の山頂まで登ったグループもおり、付き添いのスタッフが後にやってくるであろう筋肉痛におびえたのは言うまでもありません。

例年よりも早く訪れた梅雨の影響が心配されましたが、両日とも雨が降ることはなく、久々にみんなで外出ができ、良い気分転換になった1日でした。

「発達障害専門プログラム」参加メンバーの声

当センターのデイ・ケアでは、昭和大学発達障害医療研究所が作成した「発達障害専門プログラムパッケージ」をもとに、平成28年から「発達障害専門プログラム」を実施しています。

プログラム名は「コミュニケーションゼミ」で、現在は毎週月曜日午前中に開催しています。参加できるのは、当デイ・ケアに所属していて、現主治医から自閉スペクトラム症の診断を受けている方です。これに令和3年4月から、『IQ85以上』という参加条件が加わりました。

開始から令和3年3月末までに実人数で28名、述べ人数で992名参加され、「コ ミュニケーションゼミ」だけでなく他のデイ・ケアプログラムにも参加することで、コミュニケーションの経験を積んでこられました。参加者の中には復職や障害者枠就労でデイ・ケアから卒業していった方、「ある程度学べたので」と他のプログラム中心にデイ・ケア通所を続けている方、また「自分に必要だと思うから」とこのプログラムへの参加を続ける方など、様々です。

今回は、「コミュニケーションゼミ」に参加したデイ・ケアメンバーの声を紹介します。

このプログラムに参加した理由

- 人との距離の保ち方をまちがえないようにするため

- 人と接して、自分の障害を理解したり、自立に向けて考えるため

- 自分の障害を知るため

- 人と自然に話せるようになるヒントを得るため

このプログラムで得られたこと

- コミュニケーションの基礎が学べた

- 自己開示の程度が人によってちがうとわかった

- 昔の出来事も、自分の障害と関係していたのでは…と見直すことができた

- 発達障害についての知識が少し整理できた

これから取り組んでいきたいこと

- 意見が違っても受け入れて、気遣いができるようになりたい

- このプログラム以外でも、他メンバーと気軽に話していきたい

- 嫌なことを思い出すより、楽しむ気持ちを持ちたい

- スムーズに話すように意識したい

デイケアで実施しているウォーミングアップ特集!!

当デイケアでは、朝のミーティングや各プログラムの中でスムーズにプログラムに入っていけるよう、必要に応じてウォーミングアップをしています。

ウォーミングアップには、楽しみながら緊張をほぐし、意見などが出やすい雰囲気になるという効果があります。

出席しているメンバーの希望を聞きながら、ラジオ体操・簡単なストレッチ・卓球などの運動、また季節感を取り入れたクイズや頭の体操、無理なく自己開示が出来るゲーム等をやりました。

以下に、秋から冬にかけて実施したウォーミングアップをいくつかご紹介します。

最近は、コロナ感染対策の関係から、身体が触れあうようなゲームやトランプなどのカードゲームは制限されますが、工夫して盛り上がりながら楽しんでいます。

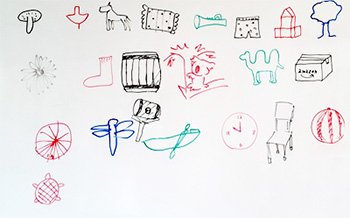

ある日の朝のミーティング

キノコ→コマ→ウマ→マクラ

と、絵でしり取りをしていくホワイトボードを使ったゲームです。思い通りに伝わる時もあれば、間違って伝わってしまう事もあります。

最後に全員で答え合わせをするときに「あ~」「なるほど~」「そうか~」などと盛り上がる声が聞こえてきそうでしょ!

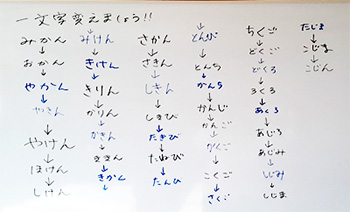

冬の食べ物「みかん」からスタートして、文字の一文字だけを変えて、単語をどんどん変化させていく言葉の連想ゲームです。

自分の順番が来ても答えが見つからないとき、周囲のメンバーから「あっ!あるじゃん。わかった!」という声を聞くと、とても焦ってしまいます!

プログラム開始前のウォーミングアップ

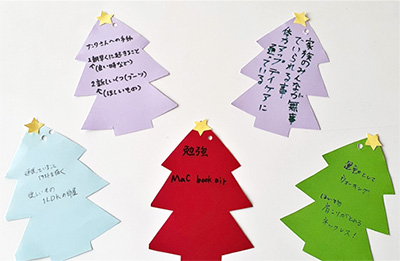

12月に入りクリスマスも近づいてきたと言うことで、一年の自分の頑張りと、サンタさんからのプレゼントとして欲しいものをカードに書きました。

自分自身の頑張りを振り返り、皆で発表しました。

新型コロナウイルス感染予防対策

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、デイ・ケアでは一時期、見学やお試し通所、調理プログラム等を中止したり、延期していました(2020年6月から順次再開しています)。

感染予防対策として、職員とメンバーの検温や体調確認、所内や使用物品の消毒・清掃等を現在も続けています。

今回はデイ・ケアで実施している感染予防対策の一例を紹介します。

活動中はできるだけ“密”にならないよう間隔を空け、マスクをもちろん着用しています。

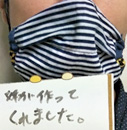

最近は色々な機能やデザインのマスクがありますが、メンバーの着けているマスクと、マスクについてのコメントをご覧ください。

色鮮やかで

黒マスクもいいでしょ

妹が作ってくれました。

★鼻が高く見える(気がする…)のと、色味がお気に入りです★

初めて手作りしました!

マスクが品薄の時は、みんなで手作りしました

来所時と活動前後の手洗いも励行しています。

手洗いチェッカーを使って、洗えてない所がないか、自分で確認したこともありました。

利き手の甲が、洗えてないことが多いそうです。

プログラム終了後は、使用した物品やテーブル、イス等を使ったメンバーがその都度消毒しています。

メンバー帰宅後は、ロッカーや下駄箱、トイレ、ドアノブ、スイッチ等々、プログラム以外でも共用している所を含め、職員が消毒しています。

寒さは厳しくなりますが、換気にも注意して、感染予防しながらデイ・ケア活動を続けていきます!!