ここから本文です。

京都府計量検定所 計量のはなし

計量法とは

計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、経済の発展や文化の向上に寄与することを目的とする法律です。(計量法第1条)

計量は、私たちの日常生活をはじめ商取引から産業活動、研究活動などあらゆる分野において、欠くことのできない重要なものです。

このため、京都府計量検定所は、計量器などの製造、修理、販売事業者の届出、計量証明事業者の登録、計量器の検定、検査、商品量目などの立入検査、また、暮らしの安定、向上に役立つ計量の普及、啓蒙など幅広い事業を進めています。

日本の計量制度の歴史

- 701年(大宝元年) 大宝律令公布 日本で度量衡の制度が定まる

- 1590年(天正18年) 豊臣秀吉が太閤検地を開始する

- 1886年(明治19年) メートル条約に加盟

- 1891年(明治24年) 度量衡法公布 メートル原器を標準とする尺貫法を制定

- 1951年(昭和26年) 計量法公布

- 1959年(昭和34年) メートル法の完全実施に移行

- 1993年(平成5年) 新計量法施行 世界共通のSI単位系の採用

計量単位について

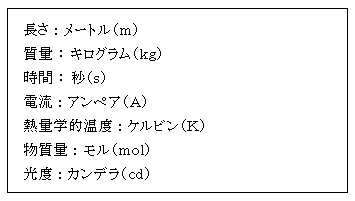

計量とは、長さ、質量、時間などを計ることをいい、計量単位とは、計量の基準となるものをいいます。

従来、日本では、尺貫法に基づく計量単位が広く用いられてきましたが、1886年(明治19年)にメートル条約に加盟したことにより徐々にメートル法に基づく計量単位が用いられるようになり、1959年(昭和34年)にメートル法に基づく計量単位に統一されました。

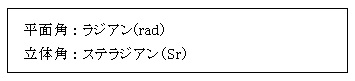

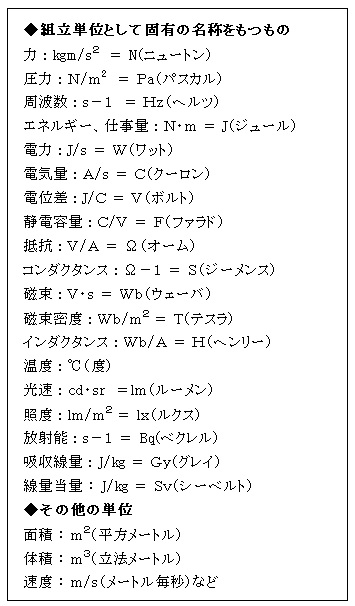

しかし、その後、メートル法の各種単位は様々な分野で用途によって細分化され、国際的にも統一された単位系の整備が必要になってきたことから、1960年(昭和35年)の国際会議において、世界共通の国際単位系が決められました。これは「SI単位系」と呼ばれ、メートル法を基本とする「一量一単位」を原則とし、7つの基本単位、2つの補助単位、これらの基本単位と補助単位を組み合わせてつくられる組立単位からなっています。

計量法においても、一部の例外を除き、SI単位系に基づいた計量単位を定めており、これらを「法定計量単位」といいます。取引・証明のための計量を行う場合には、法定計量単位以外の計量単位を使用することは、原則として禁止されています。

基本単位

補助単位

組立単位

検定とは

質量計、水道メーター、ガスメーター、ガソリンスタンドの燃料油メーター、体温計、血圧計など18種類の計量器を「特定計量器」といいます。取引証明に使用される特定計量器は、適正な計量を行うために、構造、指示値の誤差についての基準が計量法で定められています。この基準に適合しているかどうかは、「検定」でチェックされます。検定は、特定計量器の種類に応じて、国、都道府県などが実施し、合格すると右の「検定証印」が付されます。

指定製造事業者について

製造事業者のうち、一定レベルの品質管理能力があるとして、国の指定を受けた製造事業者は、自ら製造した特定計量器を検定と同等の検査(最終検査)に合格すると、右の「基準適合証印」を付すことができます。

特定計量器によっては、検定の有効期間が定められているものもあり、その有効期間を経過すると、検定証印又は基準適合証印の効力は失われ、取引証明に使用できなくなります。

|

主な特定計量器の有効期限 |

|||

|---|---|---|---|

| タクシーメーター | 1年 |

ガスメーター |

10年 |

| 燃料油メーター (ガソリンスタンドに設置) |

7年 | 水道メーター

(主に家庭用) |

8年 |

| 燃料油メーター (灯油配達用のローリー) |

5年 |

電気メーター |

10年 |

定期検査とは

特定計量器の中には、上記のほかに検定の有効期間がないものがありますが、使用状況や経年劣化により、許容される誤差から大きく外れてしまうことがあります。

このため計量法では、適正な計量の実施を確保するため、取引証明に使用される質量計は2年ごとに、皮革面積計は1年ごとに都道府県知事又は特定市町村の長が行う「定期検査」を受検することが義務づけられています。

適正計量管理事業所について

特定計量器を使用する事業所のうち、適正な計量管理を行う事業所として、国又は都道府県が指定した事業所を「適正計量管理事業所」といいます。適正計量管理事業所では、計量士による特定計量器の検査及び適正な計量管理が行われなければなりません。適正計量管理事業所の指定を受けると右の標識を掲げることができます。

また、適正計量管理事業所内で使用するはかりは、計量士により適正に計量管理され、計量士による定期的な自主検査を受けるため、前項の定期検査を受けることが免除されます。

製造・修理事業について

特定計量器の製造・修理を行う事業者は、国又は都道府県知事に届け出なければなりません。

また、これらの事業者は、様々な義務を課され、正確な計量器を供給するように定められています。

販売事業について

質量計の特定計量器を販売する事業者は、都道府県知事に届け出なければなりません。この販売事業者は、直接ユーザーと接する立場にあることから、販売する質量計の性能、使用方法、法の規制、その他必要な知識の習得に努めることや適正な計量の実施に必要な事項(定期検査の受検等)を購入者に説明する義務が課せられています。

なお、家庭で使用されるヘルスメーター、キッチンスケール、ベビースケールには、国が定めた技術基準に適合したものだけに「家庭用計量器技術基準適合マーク」が付されます。このマークが付されたものを販売する場合や製造・修理事業者が自らの製品を販売する場合は、この販売事業の届出は不要です。

計量証明事業について

この事業は、「一般計量証明事業」と「環境計量証明事業」に大別されます。

事業内容は、法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明する事業をいいます。

「公に」とは、公的機関が自ら行い、又は公的機関に対することを意味します。

「業務上他人に」とは、他人(計量証明を行う者以外の者)から証明行為について依頼を受け、当該証明行為を反復継続して行うことを意味します。

また、計量法上、登録を要する計量証明事業者は、法第107条に規定する事業区分において以下の計量証明を事業として行う者のことをいいます。

事業の区分とは、次のとおりです。

| 一般計量証明事業 | 環境計量証明事業 |

|---|---|

| 1 長 さ |

6 大気、水又は土壌中の物質の濃度 大気、水又は土壌中のダイオキシン類の濃度 |

| 2 質 量 | 7 音圧レベル |

| 3 面 積 | 8 振動加速度レベル |

| 4 体 積 | |

| 5 熱 量 |

1 一般計量証明事業について

運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業をいいます。

2 環境計量証明事業について

濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明の事業をいいます。

またその内、極めて微量のものの計量証明を行うため高度な技術を必要とするものとして、政令で定めるもの(ダイオキシン類等の濃度)を計量証明する事業は、特定計量証明事業といいます。特定計量証明事業を行うには、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した認定機関の認定を受けなければなりません。

商品量目について

計量法では、商品を計量販売するときは正確な計量に努めるよう定められています。

1 量目公差

実際の内容量と表示量との誤差は、量目公差により規制が定められています。量目公差は計量法で認められている許容誤差であり、量目公差を超えないように計量・表示しなければなりません。

量目公差には2種類あり、商品の特性に応じてどちらかが適用されます。

なお、消費者保護の観点から、量目公差は実際の量が表示量より不足している場合にのみ規制されています。

|

第1種量目公差 |

第2種量目公差 |

||

|---|---|---|---|

| 表示量 | 誤差 | 表示量 | 誤差 |

| 5g以上50g以下 |

4% |

5g以上50g以下 |

6% |

| 50gを超え100g以下 |

2g |

50gを超え100g以下 |

3g |

| 100gを超え500g以下 |

2% |

100gを超え500g以下 |

3% |

| 500gを超え1kg以下 |

10g |

500gを超え1.5kg以下 |

15g |

| 1kgを超え25kg以下 |

1% |

1.5kgを超え10kg以下 |

1% |

2 量目不足の主な原因

(1)風袋の引き忘れ

トレイ・包み紙や付属のタレ・わさびなどの商品以外のもの(風袋といいます。)は、商品ではありません。風袋の重さを商品の内容量に含めないよう、風袋の引き忘れに注意しましょう。

(2)乾燥しやすい商品の自然減量

水分を多く含む商品は、時間経過とともに水分が蒸発して減量していくので、注意しましょう。

1)経済産業省 計量行政室 Q&A:よくある質問と回答

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/50_qanda.html

2)経済産業省 計量行政室 Q&A:商品量目

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/14_gaiyou_ryoumoku.html

お問い合わせ

商工労働観光部 計量検定所

京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431

電話番号:075-441-8335

ファックス:075-441-8336