更新日:2025年7月9日

ここから本文です。

統計で見る京都府の土地・気象

目次

京都府の面積

面積

| 京都府 | 4612.21 | |

| 京都市 | 827.83 | |

| 福知山市 | 552.54 | |

| 舞鶴市 | 342.13 | |

| 綾部市 | 347.10 | |

| 宇治市 | 67.54 | |

| 宮津市 | 172.74 | |

| 亀岡市 | 224.80 | |

| 城陽市 | 32.71 | |

| 向日市 | 7.72 | |

| 長岡京市 | 19.17 | |

| 八幡市 | 24.35 | |

| 京田辺市 | 42.92 | |

| 京丹後市 | 501.44 | |

| 南丹市 | 616.40 | |

| 木津川市 | 85.13 | |

| 大山崎町 | 5.97 | |

| 久御山町 | 13.86 | |

| 井手町 | 18.04 | |

| 宇治田原町 | 58.16 | |

| 笠置町 | 23.52 | |

| 和束町 | 64.93 | |

| 精華町 | 25.68 | |

| 南山城村 | 64.11 | |

| 京丹波町 | 303.09 | |

| 伊根町 | 61.95 | |

| 与謝野町 | 108.38 | |

出典:令和6年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)(国土交通省国土地理院)

注意:宮津市、京丹後市及び伊根町は境界の一部が未定のため、参考値。

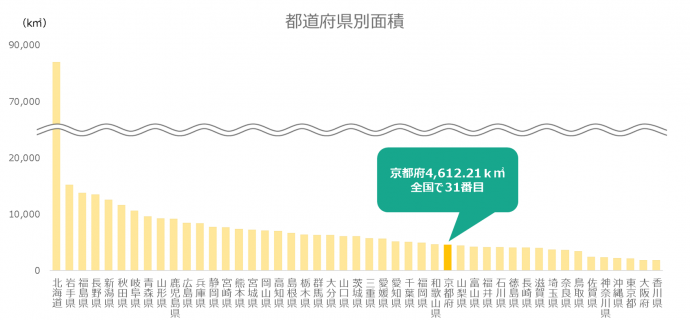

図1:都道府県別面積

出典:令和6年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)(国土交通省国土地理院)

国土地理院の令和6年全国都道府県市区町村別面積調によると、京都府の面積は4612.21平方キロメートルとなっており、日本全体の面積37万7975.64平方キロメートルのうち、約1.2%を占めています。(表1、図1)

また都道府県別に面積を見ると、京都府は全国で31番目の大きさであることが分かります。

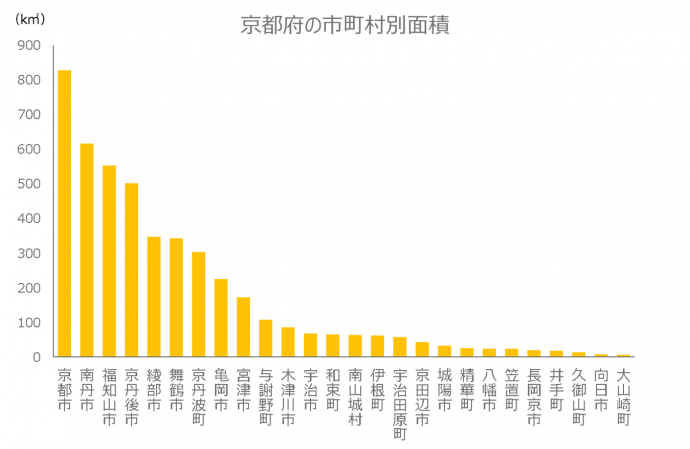

図2:京都府の市町村別面積

出典:令和6年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)(国土交通省国土地理院)

また京都府の市町村別に面積を見ると、京都市、南丹市、福知山市の順に大きくなっており、面積が小さい市町村は南部の市町村が多いことが分かります。(表1、図2)

林野率

次に、面積に占める林野面積の割合、林野率を見てみます。

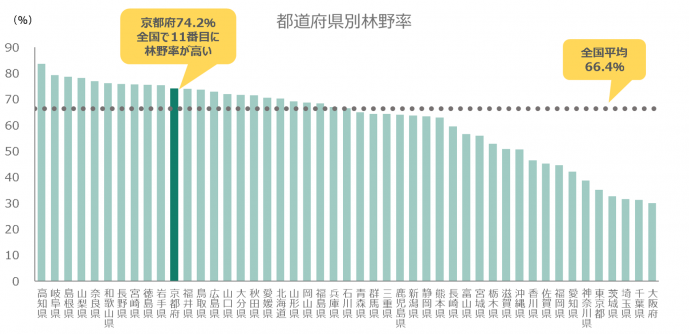

図3は2020年農林業センサスの結果から、林野率を都道府県別に高い順に並べたグラフです。

|

|

図3:都道府県別林野率

出典:2020年農林業センサス(農林水産省)

京都府の林野率は74.2%で、全国平均の66.4%を上回り、全国で11番目に高くなっていることが分かります。(図3)

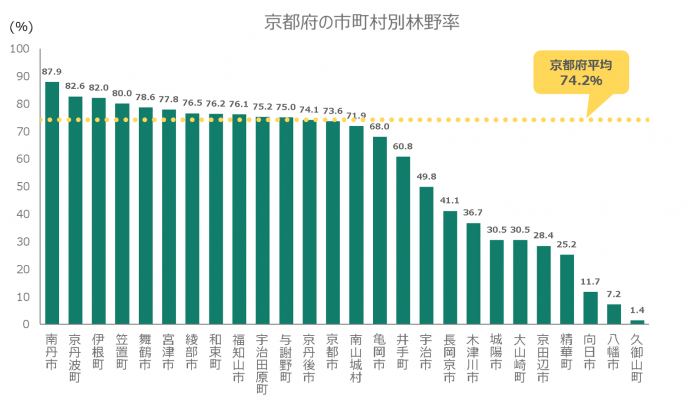

図4:京都府の市町村別林野率

出典:2020年農林業センサス(農林水産省)

京都府の市町村別の林野率を見ると、南丹市、京丹波町、伊根町の順に高くなっており、特に南丹市は87.9%と、約9割が林野であることが分かります。(図4)

南丹市といえば美山かやぶきの里や芦生の森が有名ですが、自然の豊かさが数値からも見て取れます。

またこれらを含む京都市、綾部市、南丹市、京丹波町にまたがる丹波高原は、京都丹波高原国定公園に指定されています。

京都府の人口密度

次に、京都府の人口密度を見てみます。

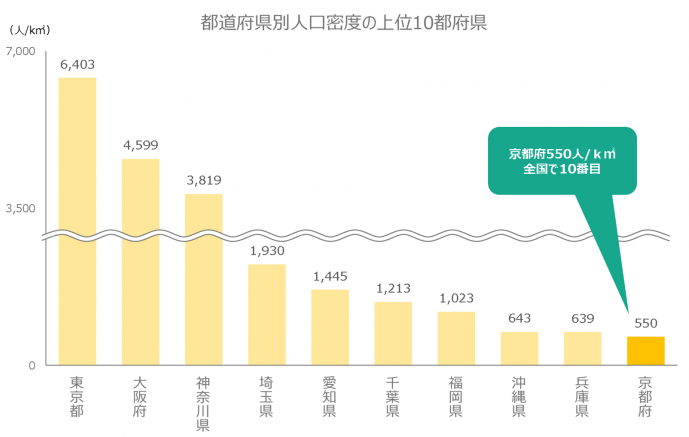

図5は総務省の人口推計と、国土地理院の令和6年全国都道府県市区町村別面積調から都道府県別の人口密度を算出し、人口密度が高い順に10都府県を並べたグラフです。

|

|

図5:都道府県別人口密度の上位10都府県

出典:人口推計(総務省)、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(国土交通省国土地理院)を加工

国土地理院による上記の面積と、総務省が公表している2023年10月時点の人口推計をもとに人口密度を算出すると、京都府の人口密度は1キロ平方メートルあたり550人と、全国で10番目に高いことが分かります。

一般に平野部に人口が集中しているため、京都府と兵庫県以外の上位8都府県は、林野率が全国平均を下回っている都府県であることが分かります。(図3,5)

一般に平野部に人口が集中しているため、京都府と兵庫県以外の上位8都府県は、林野率が全国平均を下回っている都府県であることが分かります。(図3,5)

横軸に林野率を、縦軸に人口密度をとった散布図に落とし込んで見てみると、2つの値の関係が分かりやすくなります。是非一度実際にグラフを作ってみてください。

参考:図3,5の補足(PDF:345KB)

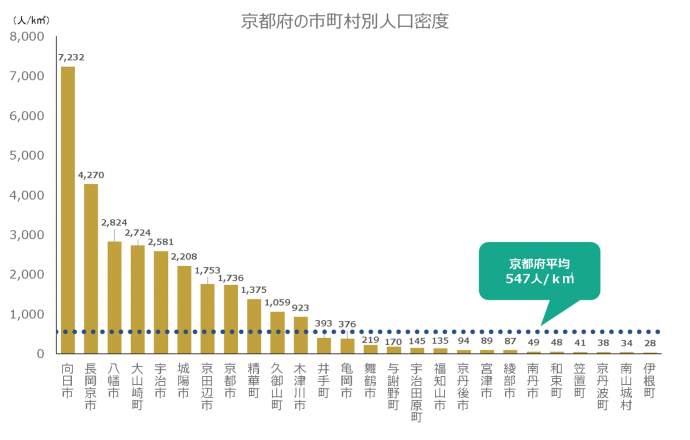

図6:京都府の市町村別人口密度

出典:京都府推計人口(府企画統計課)、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(国土交通省国土地理院)を加工

同様に上記国土地理院の面積と、2024年10月1日現在の京都府推計人口をもとに京都府の市町村別人口密度を算出してみると、向日市、長岡京市、八幡市の順に高くなっていることが分かります。

京都府の気象

気象庁が公表している過去の気象データから、京都府の気象について見てみます。

京都府は南北に長く、北部地域は日本海に面しているため北部地域と南部地域では異なる気候が見られます。

ここでは、京都府内の観測所のうち北部地域は舞鶴特別地域気象観測所のデータを、南部地域は京都地方気象台のデータを参照します。

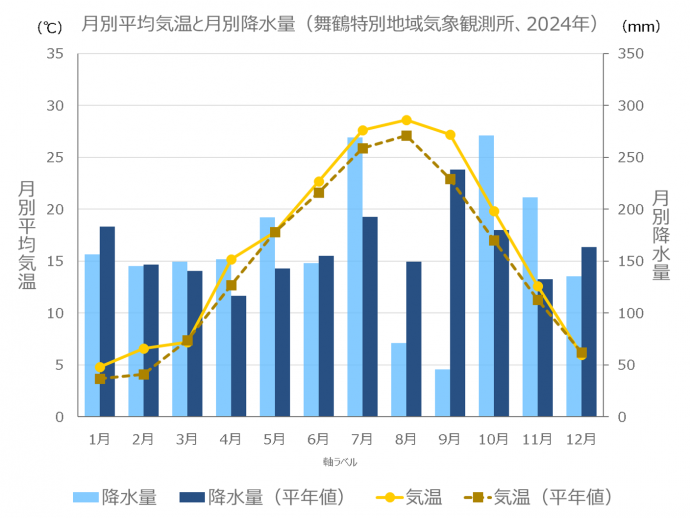

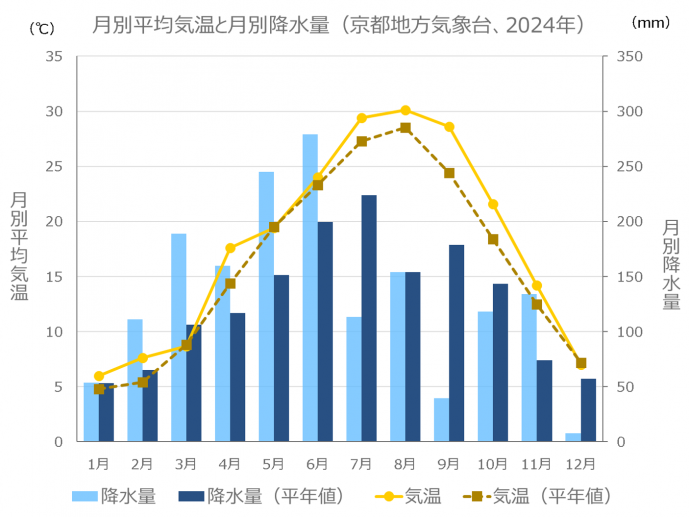

2024年の月別平均気温と月別降水量

|

図7:月別平均気温と月別降水量 |

図8:月別平均気温と月別降水量 |

出典:過去の気象データ(気象庁)

2024年の京都府の月別平均気温を見ると、舞鶴、京都ともに平均気温は1年を通しておおむね平年値を上回る、あるいは同水準であったことが分かります。

特に9月は舞鶴、京都ともに平年を大きく上回る平均気温であったことが分かります。(図7、8)

2024年の9月の月平均気温は、舞鶴(27.2度)、京都(28.6度)ともに統計開始以来最も高くなりました。

月別の降水量を見ると、9月は舞鶴、京都ともに降水量が平年を大きく下回っていることが分かります。(図7、8)

|

|

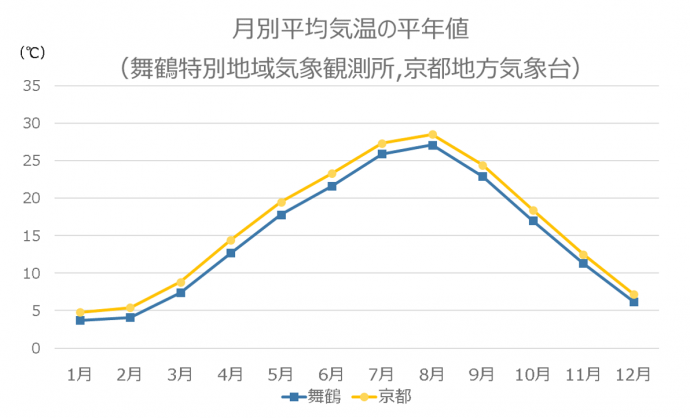

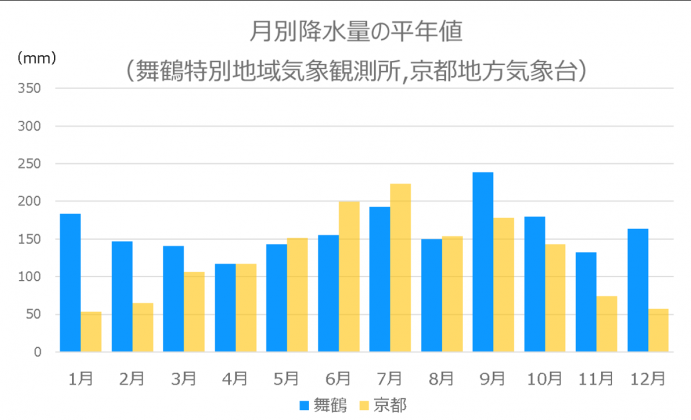

北部地域と南部地域の気候差

図9及び図10は舞鶴と京都の月別気温の平年値と、月別降水量の平年値を比較したグラフです。

|

図9:月別平均気温の平年値 |

図10:月別降水量の平年値 |

出典:過去の気象データ(気象庁)

|

舞鶴と京都の月別平均気温の平年値を比較すると、すべての月で京都が舞鶴を上回っていることが分かります。(図9) また、舞鶴と京都の月別降水量の平年値を比較すると、秋ごろから冬にかけて舞鶴が京都を上回る一方で、6月、7月は京都の降水量の方が多くなっており、4月、5月、8月はほぼ同水準であることが分かります。(図10) |

|

お問い合わせ