更新日:2025年7月9日

ここから本文です。

統計で見る京都府民の暮らし

目次

京都府民の住宅と通勤時間

総務省が5年ごとに実施している住宅・土地統計調査の結果から、京都府民の住宅と通勤時間を見てみます。

住宅の所有関係割合

図1は、令和5年の住宅・土地統計調査の結果をもとに、京都府全体と京都府の市町村別に京都府内の住宅の所有関係の割合を示したグラフです。

図1:京都府と京都府の市町村別持ち家と借家の割合

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

京都府の住宅を所有関係別の割合で見てみると、持ち家が63.3%、借家が36.7%となっています。

また市町村別の割合を見てみると、京丹後市、精華町、与謝野町の順に持ち家の割合が高くなっていることが分かります。

一方で、京都市、久御山町、京田辺市の順に借家の割合が高くなっています。(図1)

|

|

通勤時間の中位数

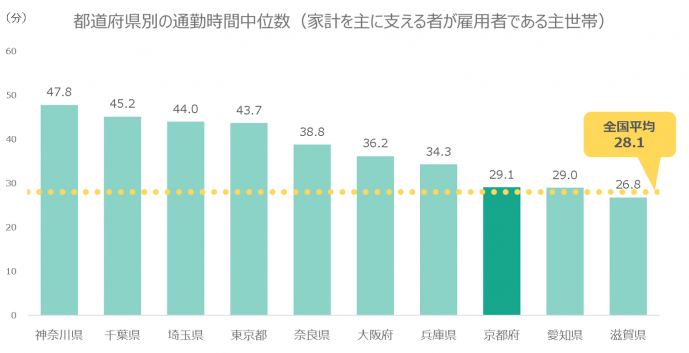

図2は都道府県別の家計を主に支える者が雇用者である主世帯(以下単に「世帯」といいます。)における通勤時間の中位数を時間が長い順に並べ、上位10位を抜き出したグラフです。

図2:都道府県別の通勤時間中位数(家計を主に支える者が雇用者である主世帯)ランキング

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

通勤時間の中位数を都道府県別に見てみると、京都府は全国で8番目に長いことが分かります。

また首都圏や京阪神地域では、全国に比べて通勤時間が長い傾向があることも分かります。(図2)

|

|

住宅の所有関係と通勤時間の関係

図3は京都府の世帯について、住宅の所有関係別に通勤時間の長さの割合を示したグラフです。

図3:住宅の所有関係別通勤時間割合(京都府)

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

京都府の世帯の通勤時間別の割合を、持ち家と借家に分けて比較すると、「通勤時間が30分未満(自宅・住み込み含む)」が持ち家は47.9%、借家は59.8%となっており、持ち家よりも借家の方が通勤時間が短い傾向があることが分かります。(図3)

市町村別の通勤時間の中位数

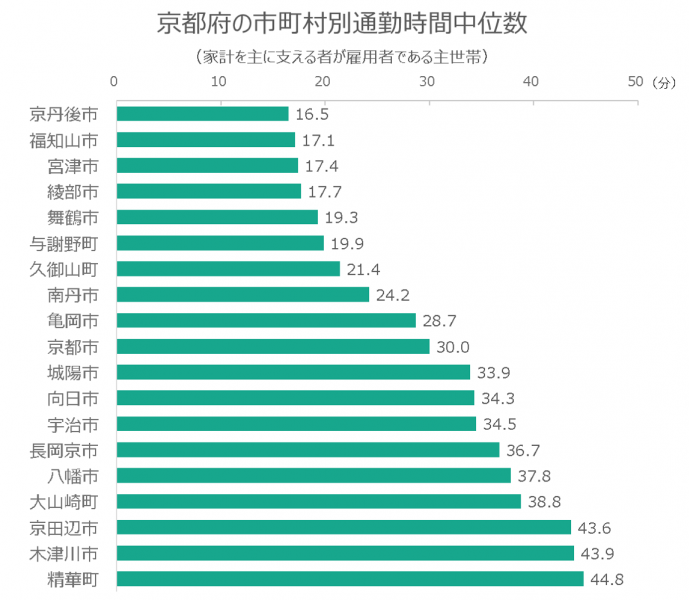

図4は、京都府の市町村別に通勤時間の中位数を時間が短い順に並べたグラフです。

図4:市町村別通勤時間中位数

出典:令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

世帯の通勤時間中位数を京都府内の市町村別に見ると、京丹後市、福知山市、宮津市の順に短くなっており、一方で、精華町、木津川市、京田辺市の順に長くなっていることが分かります。

また、持ち家の比率で一番高かった京丹後市と二番目だった精華町は、通勤時間の中位数では対照的な結果になっていることも分かります。(図4)

北部・中部の市町村では通勤時間が相対的に短く、南部の市町村では長い傾向があることが分かります。

京都府民の通勤・通学先

次に、令和2年国勢調査の結果を中心に、京都府民の通勤・通学先を見てみます。

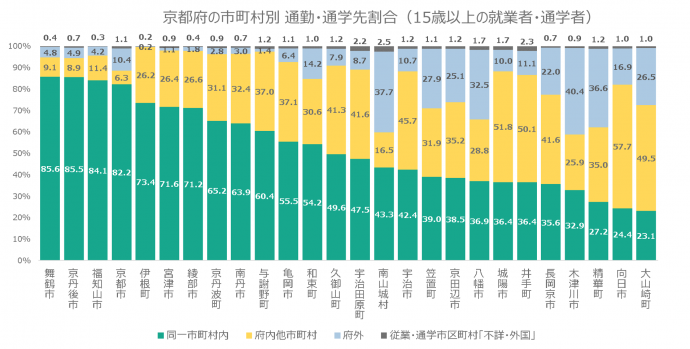

図5は、京都府に常住している15歳以上の就業者・通学者の通勤・通学先の割合を市町村別に示したグラフです。

図5:京都府の市町村別通勤・通学先割合

出典:令和2年国勢調査(総務省)

市町村別の通勤・通学先を見てみると、お住まいと同じ市町村内に通勤・通学している方の割合は、舞鶴市、京丹後市、福知山市の順に高くなっています。一方で、お住まいの市町村以外に通勤・通学している方の割合は、大山崎町、向日市、精華町の順に高くなっています。

国勢調査は日本にお住まいの方全てを対象とした全数調査であるため、集計事項が多岐にわたっており、お住まいの市町村別で通勤通学先の市区町村も見ることができます。

例として、京都府の市町村でお住まいの市町村外に通勤・通学されている方の割合が最も高い大山崎町にお住まいの方の通勤・通学先を見てみます。

図6:大山崎町にお住まいの方の通勤・通学先ランキング

出典:令和2年国勢調査(総務省)

大山崎町にお住まいの方の通勤・通学先は、京都市、長岡京市、大阪市の順に多くなっています。(図6)

JR京都線、阪急京都線の2路線が利用できる立地であることから、両線の沿線上の市町への通勤・通学者が多くなっていることが推測できます。

図7は、市町村別の通勤時間中位数と他市町村に通勤・通学する方の割合を1つの散布図に落とし込んだグラフです。

図7:居住地別他市町村への通勤・通学先割合と通勤時間(中位数)の関係

出典:令和2年国勢調査(総務省)、令和5年住宅・土地統計調査(総務省)

グラフをみると、全体的に右肩上がりの傾向が見えます。

「市町村別通勤時間中位数」と「他市町村に通勤・通学する方の割合」は相関係数0.84と正の相関関係があることが分かります。つまり、他市町村に通勤・通学する方の割合が高くなると、通勤時間も長くなるという傾向が見えてきます。

それぞれ「職住近接型」、「中間型」、「ベッドタウン型」と任意にグループ化してみると、「職住近接型」としては北部地域が多く、「ベッドタウン型」としては南部地域が多いことが分かります。(図7)

|

|

京都府民の生活時間

総務省が5年ごとに実施している社会生活基本調査の結果から、京都府民の生活時間について見てみます。

生活時間の推移

図8は、京都府民の1日の平均生活時間の推移を、活動の種類ごとに示したグラフです。

図8:京都府民の1日の生活時間の推移(週全体・15歳以上)

出典:社会生活基本調査(総務省)

京都府民の平均生活時間の推移を活動の種類ごとに見てみると、全体の傾向として、1次活動、3次活動が増加し、2次活動が減少傾向にあることが分かります。(図8)

|

|

3次活動の時間内訳の推移

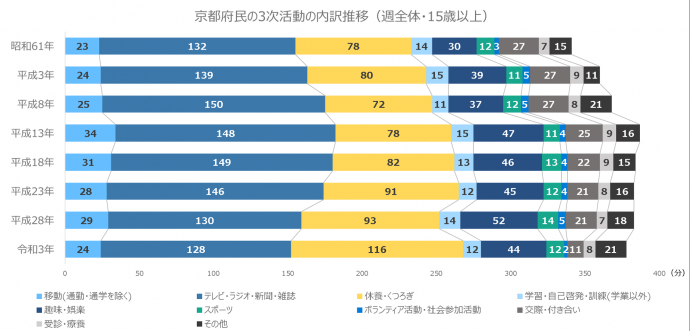

次に3次活動の内訳を見てみます。図9は、京都府民の3次活動の平均時間の内訳の推移を表したグラフです。

図9:京都府民の3次活動の平均時間内訳推移(週全体・15歳以上)

出典:社会生活基本調査(総務省)

令和3年の京都府民の15歳以上の生活時間のうち、3次活動の総平均時間の内訳を見てみると、「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」、「休養・くつろぎ」、「趣味・娯楽」の順に長くなっています。(図9)

|

|

また、昭和61年からの3次活動の平均時間推移をみると、「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」の平均時間は平成18年頃までは増加傾向にあったものの、平成18年以降は短縮の傾向にあることが分かります。また、「休養・くつろぎ」と「趣味・娯楽」の平均時間はおおむね増加傾向にあることが分かります。(図9)

就寝時刻と起床時刻

京都府民の睡眠について、令和3年社会生活基本調査から見てみます。

図10は京都府と全国の15歳以上の平日の平均就寝時刻と平均起床時刻を年齢階級別に示したグラフです。

図10:年齢5歳階級別就寝時刻及び起床時刻(平日・15歳以上・平均時刻)(京都府・全国)

出典:令和3年社会生活基本調査(総務省)

京都府及び全国の就寝時刻と起床時刻の平均時刻を年齢階級別に見てみると、京都府、全国ともに35歳~39歳以下の年代の就寝時刻及び起床時刻は、全年齢階級(15歳以上)と比べて遅いことが分かります。

また、50歳~54歳以上の年代の就寝時刻は、京都府の85歳以上を除いて年齢階級が上がるごとに早くなっていることが分かります。(図10)

この結果は若年層は就寝時刻が遅いこと、中高年~シニア層では年齢を重ねるごとに就寝時刻が早くなることを示しています。

これはイメージどおりかもしれませんが、私たちが持っているイメージを実際に数字で確かめ、また論拠を裏付けることができるのも統計の魅力です。

趣味・娯楽

| 「趣味・娯楽」の時間では、具体的にどのようなことを行っているのでしょうか? 表1は京都府の年齢階級別の趣味・娯楽の種類別行動者率を示したものです。 |

|

表1:京都府の年齢階級別趣味・娯楽の種類別行動者率(%)

出典・令和3年社会生活基本調査(総務省)

多くの種類で、年齢階級が上がるにつれ、行動者率が低くなっている傾向があることが分かります。

一方で、「園芸・庭いじり・ガーデニング」や「日曜大工」などは異なる傾向があることも分かります。

|

令和3年社会生活基本調査のキャンプの行動者率(10~14歳)の算出方法の例 |

|

|

京都府民の食生活

総務省が毎月実施している家計調査の結果から、京都の食生活の特徴を見てみます。

都道府県庁所在市及び政令指定都市別に品目ごとの2021年から2023年の平均年間消費支出金額をランキング形式にしてみました。

|

|

|

図11:パン消費支出金額の全国上位5都市 |

図12:コーヒー消費支出金額の全国上位5都市 |

出典:家計調査(総務省)

図11は「パン」の年間消費支出金額のランキングです。京都市が3万9257円と、全国平均3万2575円を大きく上回って全国1位となっています。

また、ランキングの他都市を見てみると、全て近畿圏の都市であることが分かります。

同じく図12は「コーヒー」の消費支出金額のランキングです。京都市は大津市に次いで全国2位となっていることが分かります。

図12-2を見ると、京都市の「コーヒー飲料」の消費支出金額は、全国平均を下回っていることが分かります。 公的統計の調査項目は、それぞれ定義が示されているので、定義を確認することでより理解が深まります。 |

|

図13:バナナ消費支出金額の上位5都市 |

図14:牛肉消費支出金額の全国上位5都市 |

出典:家計調査(総務省)

図13、図14はそれぞれ「バナナ」と「牛肉」の年間消費支出金額ランキングです。いずれも、京都市が全国1位となっています。

他の上位都市を見てみると、「パン」と同様、すべて近畿圏の都市であることが分かります。

食料品の消費性向は、地域の食文化や地域の地場産物の影響を受けるため、近隣の都市で似ている特徴が表れることが分かります。

お問い合わせ