更新日:2025年11月7日

ここから本文です。

統計で見る京都府の人口・世帯

京都府の人口

総人口の推移

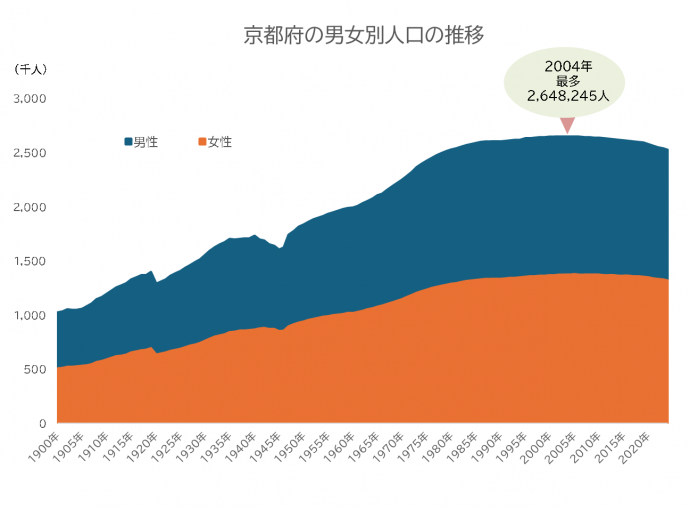

図1:京都府の人口男女別推移(1900年~2024年)

出典:京都府統計書、京都府推計人口(府企画統計課)、国勢調査(総務省)

| 年 | 総数 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|---|

| 2004年 | 2,648,245 | 1,274,410 | 1,373,835 |

| 2020年 | 2,578,087 | 1,231,468 | 1,346,619 |

| 2024年 | 2,521,262 | 1,202,475 | 1,318,787 |

出典:京都府統計書、京都府推計人口、国勢調査(総務省)

京都府の人口は2004年にピークを迎えた後、緩やかな減少傾向となり、2024年10月1日時点で約252万1,000人となっています。

男女別で見ると、男性が約120万2,000人、女性が約131万9,000人と、女性の方が1割近く多いことが分かります。(表1)

|

|

例えば、図1のグラフでは、1940年頃から1945年頃にかけて第二次世界大戦の影響で特に男性の人口が大きく減少していることが分かります。

京都府の年齢階級別人口

|

|

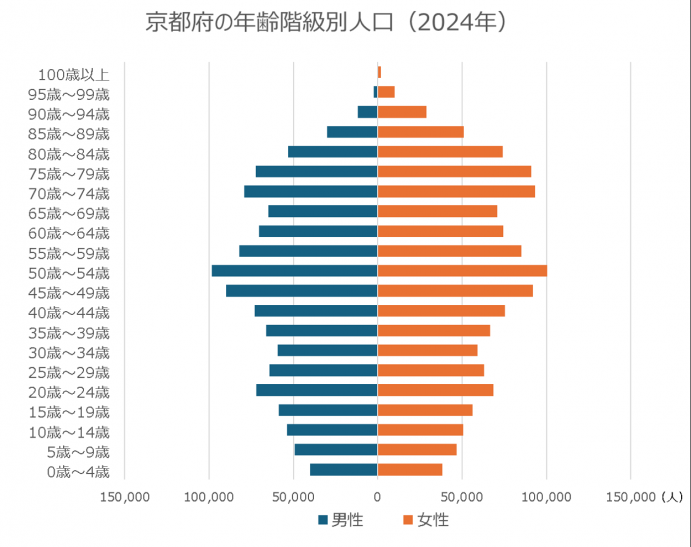

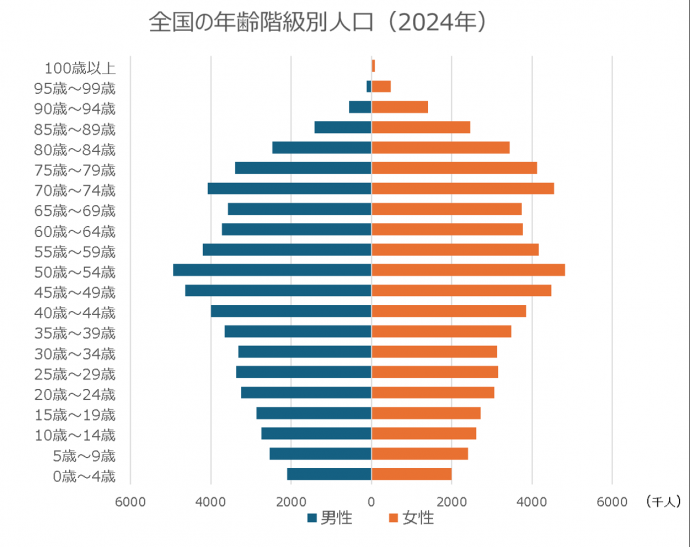

2025年の年齢階級別人口

出典:住民基本台帳に基づく人口(総務省)

京都府の人口の2025年1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口は約247万2,000人で、年齢階級(5歳階級)別の人口をみると、50歳~54歳の年齢階級が一番大きくなっています。(図2)

人口ピラミッドをみると、男女ともに70歳代と50歳代での二つの山が見て取れます。

これは、いわゆる第一次ベビーブーム(1947年~1949年)、第二次ベビーブーム(1971年~1974年)の時期に生まれた世代になっており、全国的にみても同様の傾向があります。

|

|

ここでは、A君の引っ越しを例に推計の違いを見てみましょう。

| 令和2年国勢調査人口 | 京都府の人口に集計 |

|---|---|

| 2024年10月1日現在の京都府推計人口 | 京都府の人口に集計 |

| 2025年1月1日現在の住基人口 | B県の人口に集計 |

2024年10月1日時点の京都府推計人口は、令和2年国勢調査の人口に、調査日以降に毎月各市町村から提供された住民票の異動数を加減することにより推計したものです。

令和2年国勢調査の人口は、令和2年10月1日現在で京都府に常住するすべての人を対象に実施された「令和2年国勢調査」により、住民票の有無は関係なく、実際に京都府内に常住しているすべての方の人口を集計したものです。

一方、住基人口は、名前のとおり住民基本台帳に基づいて示された人口で、実際に居住していなくても住民票上は京都府内に現住所がある人口総数となっています。

年齢階級別人口の推移

出典:人口推計(総務省)

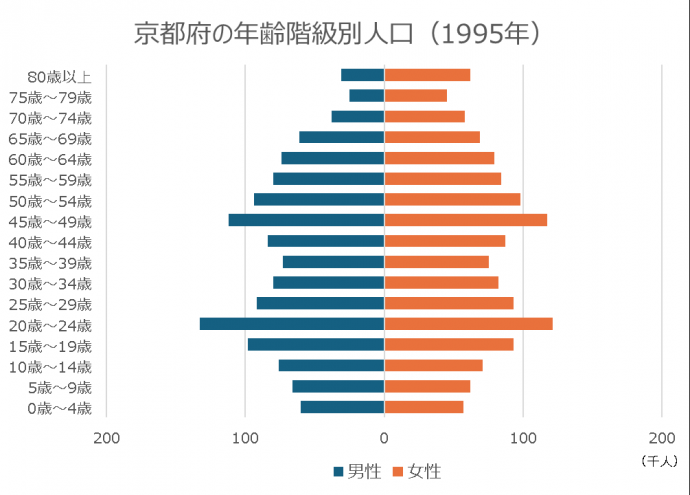

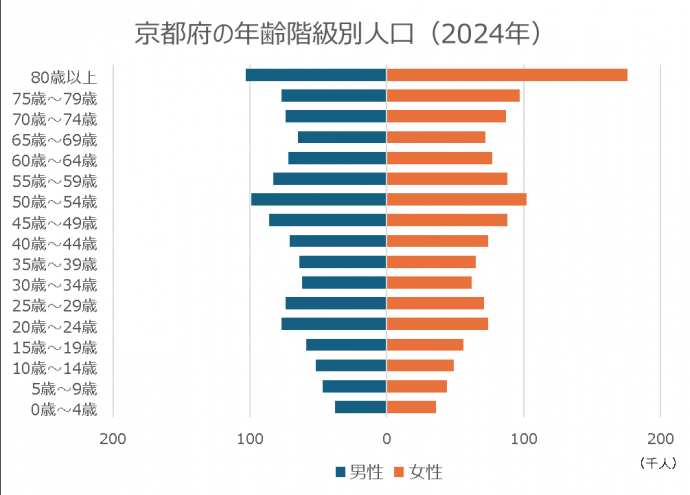

1995年と2024年の京都府の年齢階級別人口を人口ピラミッドで比較してみると、約30年の間に年齢構成に変化が起きていることが見て取れます。(図4,5)

全体として、2つの山がある形は同じですが、50歳以下の年齢階級と、70歳以上の年齢階級で大きな変化が見て取れます。この変化の要因にはどのようなことが考えられるでしょうか。

まず70歳以上の変化を考えてみます。1995年は第一次ベビーブームの時期に生まれた45~49歳の世代が多くなっており、この世代が2024年には75~79歳の階級にスライドしていることから、70歳代の階級が多くなっていると推測できます。

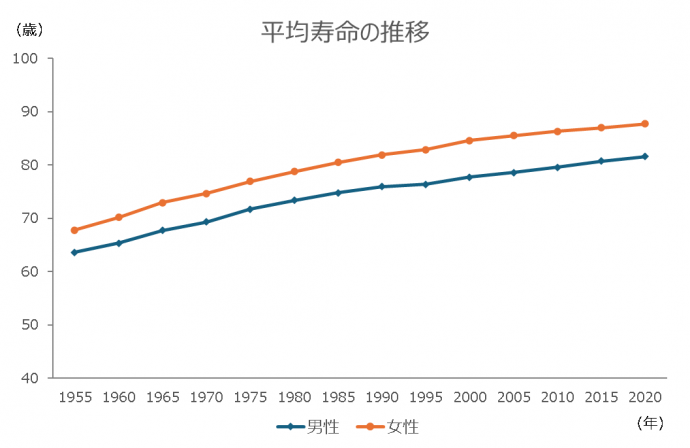

また2024年の80歳以上の数は、1995年と比べ男女ともに倍以上になっています。図6の平均寿命の推移を見てみると、1995年の平均寿命は男性が76.38歳、女性が82.85歳である一方、2020の平均寿命は男性が81.56歳、女性は87.71歳と、男女ともに約5歳延伸しており、80歳以上の年齢階級の人口を押し上げている要因として推測できます。

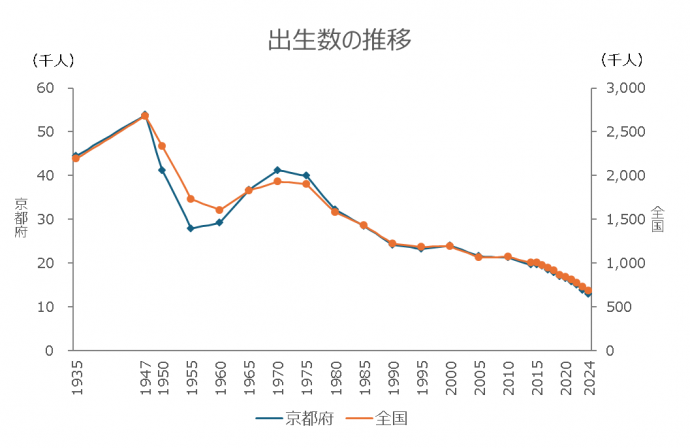

次に50歳以下の変化を考えてみます。一番変化が大きい20~24歳についてみると、1995年の20~24歳は第二次ベビーブームに生まれた世代で、出生数が特に多かった世代です。図7の出生数の推移を見てみると、1970年代の第2次ベビーブーム以降、減少傾向であることが分かり、この出生数の減少が50歳以下の年齢階級の人口減少の一因であると考えられます。

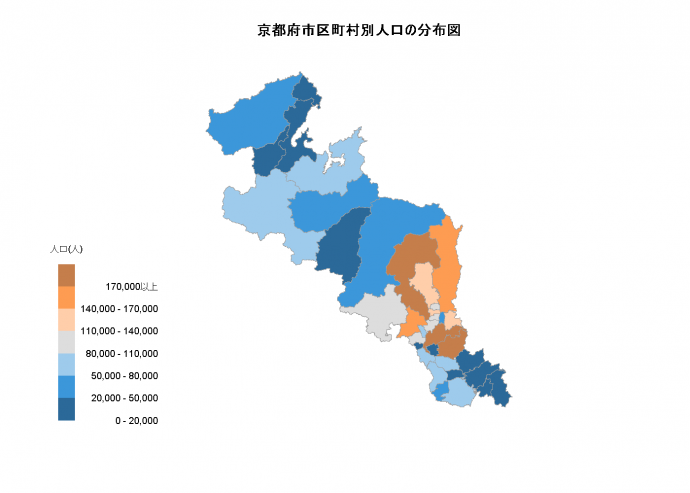

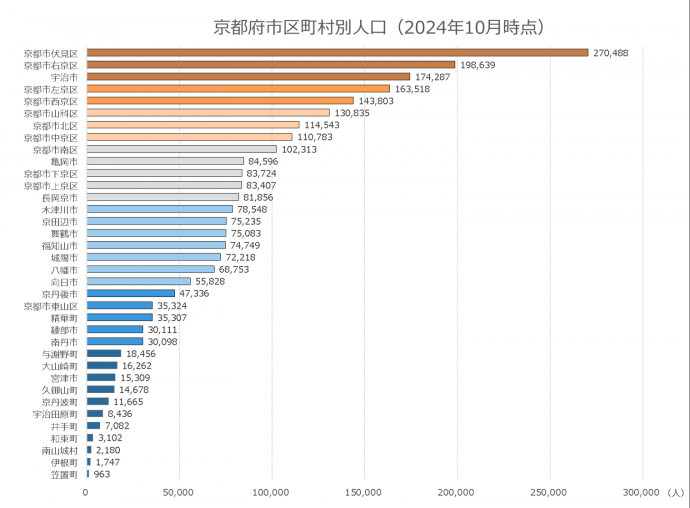

京都府の市町村別の人口

市区町村別の人口分布

2025年10月1日時点の京都府の人口を市区町村別に見ると、京都市伏見区、京都市右京区、宇治市の順に多くなっています。(図8,9)

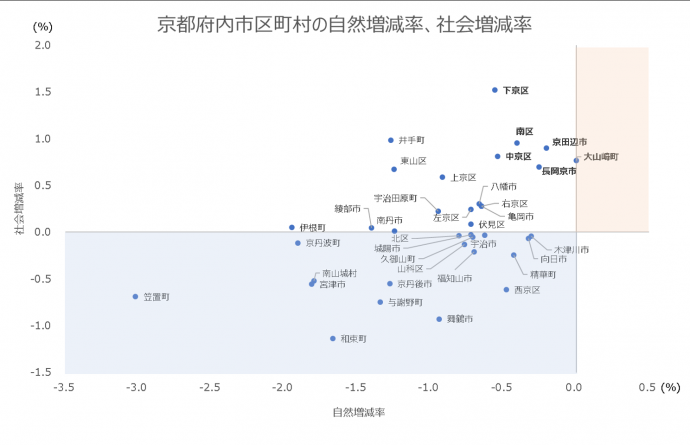

市区町村ごとの人口増減

2024年の人口動態を市区町村ごとに見ると、2025年1月時点で2024年1月時点と比較して人口が増加しているのは、京都市中京区、京都市下京区、京都市南区、京田辺市、の4市区で、いずれも転入者が増えたことによる社会増によって増加しています。(図10)

図10:京都府内市区町村の自然増減率、社会増減率

出典:令和7年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和6年人口動態(総務省)

注)太字は人口増加の市区町

自然増減を見てみると、大山崎町を除くすべての市区町村で死亡者数が出生者数を上回り、自然減となっています(大山崎町は増減ゼロ)。

市区町村ごとの自然増減率、社会増減率の分布を見てみると、36市区町村中21市区町村で自然減かつ社会減となっており、人口が減少していることが分かります。(図10)

|

|

京都府の世帯

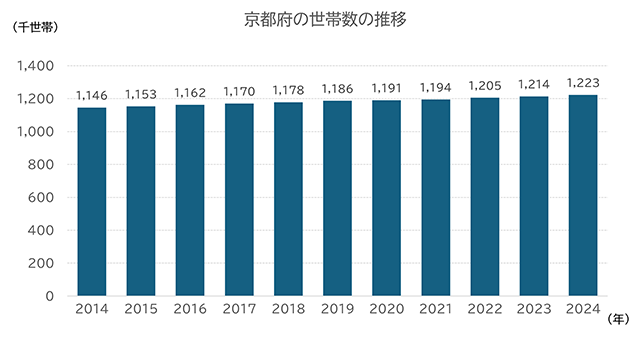

京都府の世帯数の推移

図11:京都府の世帯数の推移(2014年~2024年)

出典:国勢調査(総務省)、京都府推計人口(府企画統計課)

京都府の2014年から2024年までの世帯数の変化を見てみると、緩やかな増加傾向にあることが分かります。(図11)

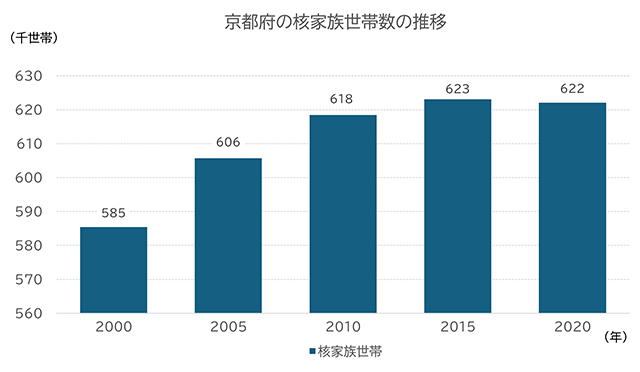

この世帯数の変化について、世帯構造に着目して考えてみましょう。

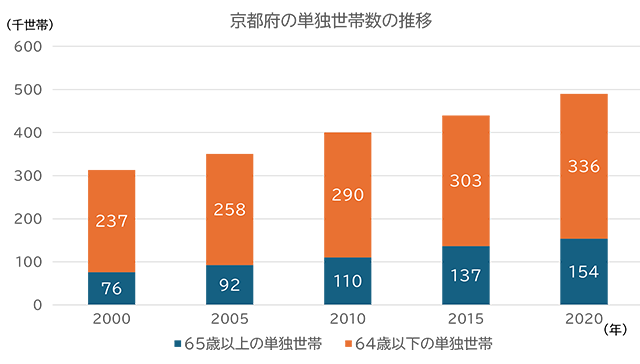

人口推移で見たとおり、この間人口は緩やかに減少しているため、一世帯あたりの人員が減少していることが推測されます。夫婦若しくは親と未婚の子のみから成る「核家族世帯」、一人暮らしの「単独世帯」の5年ごと推移を見てみます。核家族世帯は、2015年までは毎回増加していましたが、2020年には減少に転じていることが分かります。

一方で、単独世帯は毎回増加しています。単独世帯の年齢別内訳をみると、64歳以下の世帯、65歳以上の世帯、ともに増加しています。特に2020年の65歳以上の単独世帯数は、2000年と比べて2倍以上になっていることが分かります。

出典:国勢調査(総務省)

グラフの下に記載している「出典」をみると、総人口の推移では、「京都府推計人口」を、年齢階級別人口は「住民基本台帳に基づく人口(以下、住基人口と言います。)」を参照しており、それぞれ違う統計を参照していることが分かります。人口の統計は、統計によって算出(推計)方法が異なるため、同じ項目でも数に違いがある場合がほとんどです。

グラフの下に記載している「出典」をみると、総人口の推移では、「京都府推計人口」を、年齢階級別人口は「住民基本台帳に基づく人口(以下、住基人口と言います。)」を参照しており、それぞれ違う統計を参照していることが分かります。人口の統計は、統計によって算出(推計)方法が異なるため、同じ項目でも数に違いがある場合がほとんどです。