ここから本文です。

京都府立保津峡自然公園

府立保津峡自然公園の概要

急流に奇岩ひしめく渓谷美

亀岡市の保津橋付近から嵐山の渡月橋に至る保津峡は、京都屈指の渓谷美で知られています。ことに、小舟でその全行程を流れ下っていく保津川下りはスリルにあふれ、観光のメインとなっています。

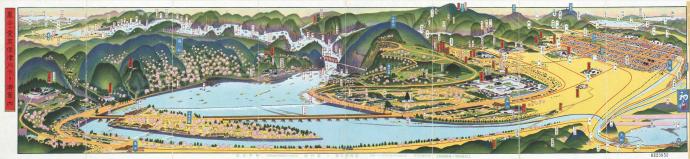

(JPG:2,933KB) 「嵐山名所図絵 附保津川くだり」(1930年)(京都府立京都学・歴彩館所蔵)

(JPG:2,933KB) 「嵐山名所図絵 附保津川くだり」(1930年)(京都府立京都学・歴彩館所蔵)

山狭を曲がりくねって流れる保津川(桂川)の両岸は長年にわたる河岸の浸食作用によってできた絶壁で、深く切り込んだV字型の渓谷をなしています。亀岡から嵐山に至る約16キロメートルの行程は激流や深淵が多く、奇石・怪石に富んだダイナミックな景観が続きます。周囲の山々はアカマツの美林、スギやヒノキの人工林、雑木林で、四季折々の豊かな表情を見せてくれます。

ここに舟運が開かれたのは江戸時代の初め、角倉了以によってですが、山陰線の開通後は輸送手段としての舟運はとだえ、もっぱらレジャーの好スポットとして、多くの行楽客を集めています。保津川下りのほか、川沿いはシーズンともなるとハイキングや魚釣りなどに訪れる人で賑わいます。

所在地:亀岡市保津町及び篠町並びに京都市右京区嵯峨

指定年月日:昭和39年10月20日及び昭和57年3月30日

面 積:71.3ヘクタール

府立保津峡自然公園の見どころ・映えスポット紹介

「保津峡自然公園」では、亀岡から嵐山まで約16km、巨岩、奇岩などの見どころが次々と現れ、激流あり深淵ありの変化に富んだ流れと、四季折々の渓谷美を味わいながら、保津川の遊船「川下り」を楽しむことができます。

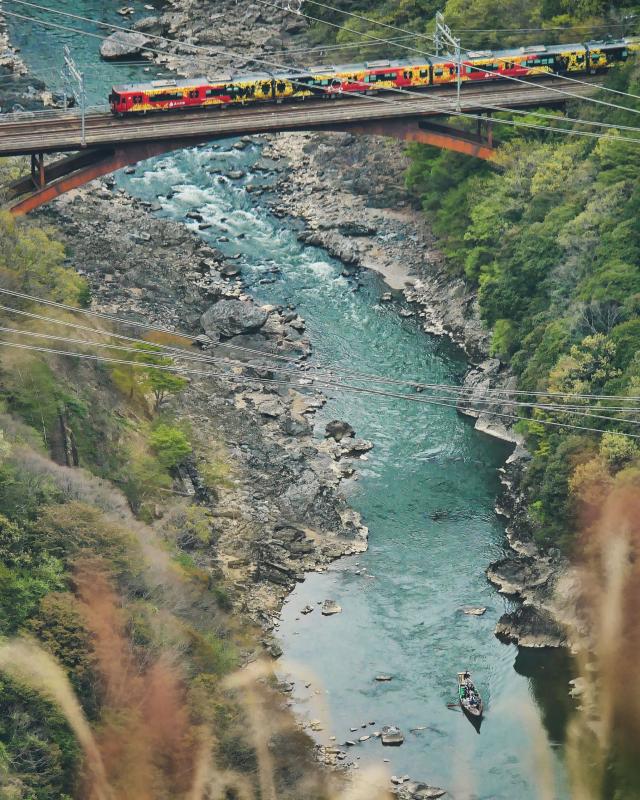

また、嵯峨から嵐山を経て亀岡に至る7.3kmを保津川沿いに走る観光列車「嵯峨野トロッコ列車」では、桜や新緑、紅葉の季節ごとの車窓を楽しむことができます。

トロッコ保津峡駅付近は、「東海自然歩道」や「京都一周トレイル(外部リンク)」のコースにもなっており、景色と空気の良いハイキングコースとして、春から秋にかけて多くのハイキング客でにぎわいます。

(JPG:1,633KB) (提供:保津川遊船企業組合(外部リンク))

「府立保津峡自然公園」のめぐりかた(保津川下りで)!

~ JR亀岡駅の北口から出ます ~

電車で来られる場合、通常、最寄りのJR山陰線(嵯峨野線)亀岡駅で下車します(JR京都駅からですと乗車時間はだいたい20分くらいです)。

まず、改札を出て、北口のほうから降りていきます。

なお、自家用車で来られる方は、のちほど紹介する乗船場に無料駐車場(100台)がありますので、こちらをご利用ください。

また、嵯峨野トロッコ列車でアクセスする場合はこちら(外部リンク)をご覧ください。トロッコ列車→京馬車でゆっくり、のんびりとアクセスするのも楽しいかも。

~ 各所に案内看板が立っています ~

駅から乗船場までの各所に案内看板が立っているので、まず迷うことはないかと(JR亀岡駅から保津川下りの乗船場まで徒歩8分です)。

~ サンガスタジアムの横を通っていきます ~

京都パープルサンガのホームグラウンド「サンガスタジアム by KYOCERA」の横を通っていきます。

~ 途中、足湯があります ~

途中、無料で浸かれる「足湯」があります。

~ 交差点を越えていきます ~

交差点の奥に保津川下りの乗船場の建物が見えてきます。

~ 乗船場に到着です ~

堤防沿いにある保津川下りの乗船場に到着です。

~ 乗船場2階で利用料金を支払います ~

乗船場の建物の2階で利用料金(外部リンク)を支払います。海外からのお客さんもたくさんおられますね。

~ 乗船の呼び出しを待ちます ~

利用料金の支払いが済んだら、乗船の呼び出しがあるまで、お土産物を眺めつつ、しばし待機します。

~ 船に乗るために河川敷へ降りていきます ~

乗船の呼び出しがありましたら、船に乗るために河川敷へ降りていきます。

~ ライフジャケットを着用し、乗船・出発します ~

安全確保するためライフジャケットを着用し、いよいよ乗船・出発です。

保津橋(ほづばし)

最初のみどころ「保津橋」です。平成13年(2001年)に府道亀岡園部線に建設された、橋長368mの6径間連続PCエクストラドーズド橋です。保津川下りの乗船場に隣接し、景観にも配慮した亀岡市のランドマークのような存在感のある橋です。

保津小橋(ほづこばし)

あるいは高橋(たかばし)とも呼ばれ、昭和25年に地元の人たちによって完成した鉄骨コンクリート製の橋だそうです(幅員1.8m、重量2.0tまでの車両は通行できるようです)。保津川下りのスタートを印象づける橋となっています。

※沈下橋(ちんかきょう)は、洪水時に橋面が川に沈みこむように作られた橋で、欄干がなく、水の抵抗を最小限に低減させ、流失しないように設計されています。

請田神社(うけたじんじゃ)

保津川の氏神であり、伝承では保津峡の開削を始めた地とも伝えられています。毎年10月20日に豪快な炎を舞い上げる「保津の火祭り」が行われます。この火にあたると、その年の健康を約束されると言われているそうです。また、男女の二神が祀られていることから、縁結びの神様としても知られているとか。

宮の下の瀬(みやのしたのせ)

保津川で最初の急流になる瀬。このため、昔の船頭さんは、計りヶ瀬(はかりがせ)や試しの瀬(ためしのせ)などと呼んだこともあったそうです。保津川の氏神を祀る請田神社のすぐ下を流れる瀬なのでこのように呼ばれています。

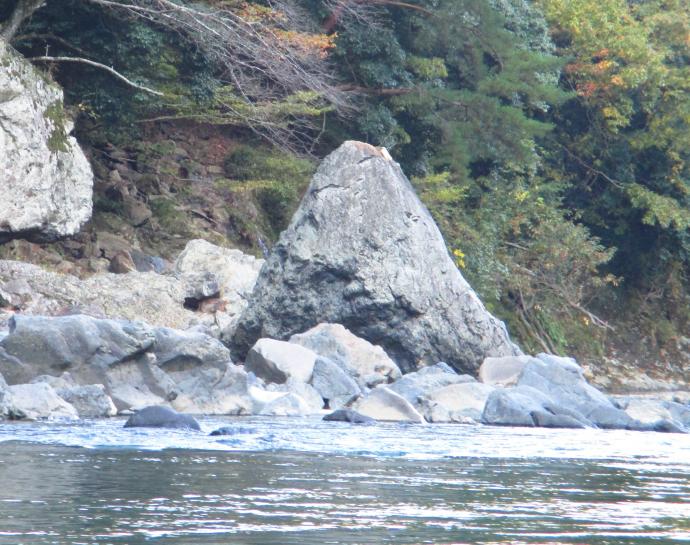

烏帽子岩(えぼしいわ)

平安時代の貴族が着用したかぶり物「烏帽子(えぼし)」に似ていることから、このように呼ばれています。

鏡岩(かがみいわ)

鏡のように平らな岩であることからこのように呼ばれています。昔は夕日が当たると鏡のように反射して輝いていたそうです。

金岐の瀬(かなげのせ)

大きな段差が三段ある急流です。

不動明王像(ふどうみょうおうぞう)

保津峡谷の金岐の瀬という場所に保津川の守り本尊として祀られています。毎年10月8日には保津川下りの船頭たちが安全祈願のため参拝しているそうです。

(右写真 提供:保津川遊船企業組合)

小鮎の滝(こあゆのたき)

高低差約2メートルもある大きな落差(滝)で、小さな鮎では泳ぎ上がれないことから、このように呼ばれています。また、「怖いの滝(こわいのたき)」が訛って「小鮎の滝(こあゆのたき)」と言うようになったとも。

大高瀬(おおたかせ)

真っすぐに長い瀬で保津川有数の激流になっています。

カエル岩(かえるいわ)

カエルに似ている岩だそうです。じっと見ていると何となくカエルのように見えてきます。

(提供:保津川遊船企業組合)

(提供:保津川遊船企業組合)

殿の漁場(とののりょうば)

昔の丹波亀山のお殿さまがここで漁をして楽しんだと言われています。水深約10メートルほどあり、保津川で二番目に深いところだそうです。

獅子(猪)ケ口(ししがぐち)

獅子(猪)(シシ)が口を開けているように見えるのでこの名がついたと言われています。流れが大きく左に曲がっており、流れも早いです。

スヌーピー岩?(すぬーぴーいわ)

確かに漫画「ピーナッツ」に登場するオスのビーグル犬「スヌーピー」の横顔に似ているような気が。。。。

女渕(おんなぶち)

春は桜、夏は岩つつじ、秋は紅葉と季節に応じて様々な美しさを見せてくれるところで、急流が多い保津川の中でも、とても静かな渕となっています。また、このあたりでは景色が穏やかな川面に映って見えるのもとても綺麗です。

二股の瀬(ふたまたのせ)

中州で瀬が二つに分かれていることからこう呼ばれています。保津川下りでは水量の多い右側のルートを通っていきます。

保壽泉(ほじゅせん)

昭和天皇の皇后、香淳皇后の父である久邇宮邦彦殿下が、ここから湧く水を大変気に入られ、「保壽泉」と名付けられ、昭和5年(1930年)に碑が建てられています。御所で御茶会にも、茶の湯として献上されたこともあるそうです。石碑を見つけるのはなかなか難しいかも。

(提供:保津川遊船企業組合)

曲り渕(まがりぶち)

回り渕とも呼ばれ、保津川で一番深い場所と言われています。水深は約15mほどあるそうです。確かに青々と水がたたえていて深そうに見えます。

イノシシ岩(いのししいわ)

猪(いのしし)に似た岩です。確かに鼻先がとんがっているところなどイノシシに似ています。

綱道(つなみち)

昭和24年(1949年)頃までは川下りをした船の帰路はその船を下した船頭たちが人力で乗船場まで曳き上げていました。船を曳綱で曳いて走り歩くための道「綱道(つなみち)」が川岸に設けられており、今でもあちこちにその跡を見ることができます(もちろん今では下った船はトラックで乗船場まで回送されます)。

朝日の瀬(あさひのせ)

保津川の流れが東方向へ流れている場所で、山間から最初に朝日が出てくると言われている場所であることから、このように呼ばれています。

孫六岩(まごろくいわ)

1606年に角倉了以(すみのくらりょうい)とその子素庵(そあん)により保津川が開削された際に、京の石工であった孫六親子によって割り上げられた巨岩。保津川下りでは一番大きい岩と言われています。また、このあたりが乗船場から約8kmのところで、保津川下り約16kmの半分まで来たこととなります。

竿の跡(さおのあと)

船を漕ぐための竿が岩の同じところを突いたことによってできたくぼみ。何世代にもわたって続けられてきた人の営みの重さを感じることができます。

綱の跡(つなのあと)

川を下った船を曳き上げるために使った綱(つな)が岩に擦れてできた跡です。

(提供:保津川遊船企業組合)

屏風岩(びょうぶいわ)

屏風のような形をした岩だそうです。写真では屏風のように見えにくいかもしれませんが。。。

JR山陰本線(嵯峨野線)保津峡駅(ほづきょうえき)

山陰本線の橋上駅「保津峡駅」です。両側をトンネルに挟まれた秘境駅とも言われています。

鵜飼の浜

昔、清和天皇(850〜880年)が病気療養中に鵜飼いを楽しまれたところと言われています。

(右写真 提供:保津川遊船企業組合)

鵜飼橋(うこうはし)

嵯峨野観光鉄道トロッコ列車の保津峡駅に接続する標高60m、全長約50mの吊り橋です。

落合(おちあい)

保津川と清滝川との合流する「落合」というところです。サスペンスドラマなどの撮影場所としても使われているそうです。

(右写真 提供:保津川遊船企業組合)

書物岩(しょもついわ)

この岩(地層)はチャート層で表面が本が横積みされたように見えることからこのように呼ばれています。この地層は2億5千万年前から1億5千年前に赤道付近の海底でプランクトンの死骸が積み重なり化石となり、海洋プレートに乗ってここまで運ばれてきたのだそうです。

河鹿岩(かじかいわ)

カジカガエルにそっくりな岩。なるほど、カエルが座っているようすに見えます。

蓮華岩(れんげいわ)

う~ん、蓮華?に似ている岩だからでしょうか。。。

猿跳岩(さるとびいわ)

サルが飛び越えて向こう側に渡ったという岩。なかなかの跳躍力が求められそうです。

保津川橋梁(ほづがわきょうりょう)

嵯峨野観光鉄道トロッコ列車の鉄道橋で橋長84mの橋です。明治32年(1899年)に完成し、当時日本では最長のトラス橋でしたが、現在は、昭和3年(1928年)に架け替えられた2代目の橋です。

ライオン岩(らいおんいわ)

岩の姿がライオンのように見える岩です。いい写真が撮れました。まさにライオンです。

オットセイ岩(おっとせいいわ)

オットセイに似た岩です。まずまずオットセイに見えます。しかし、誰かわざと丸い石を乗せていませんか?

大瀬(おおせ)

最後の急流「大瀬」です。

星のや京都 嵐山

「船でしか行けない」ホテルということで有名ですね。ホテル専用の屋形船で行くそうです。

大悲閣千光寺

保津川の開削で犠牲になった人を弔うために建てられた寺院で、嵐山の山腹にあるため、観音堂である「大悲閣」からは保津川や東山、京都市内を一望することができます。また、保津川を開削した了以の姿を彫った角倉了以の木像も祀られています。

(提供:保津川遊船企業組合)

水上屋台船

嵐山の川のほとりにある「琴ヶ瀬茶屋」が出している出店船です。最後の急流「大瀬」を

下り「星のや京都」を過ぎたあたりで、下流から屋台船が近づいてきます。みたらし団子やイカ焼き、おでん、飲み物などが販売されており、激流に楽しんだあとの緩やかな川面で舌鼓を打つのもよいでしょう。

屋形船での舟遊び

しばらくゆったりと下っていきますと、屋形船で舟遊びをしている船がたくさん見えてきます。

着船場がみえてきました

さらに進みますと、嵐山のにぎやかな雰囲気がただよってきます。もうすぐ着船場です。右手には「琴ヶ瀬茶屋」も見えてきます。

着船場に到着です いざ嵐山へ!

終点の着船場に到着しました。府立保津峡自然公園を保津川下りで楽しんだあとは、みなさん嵐山の散策に出発して行きます。

KYOTO SIDE「五感で楽しむ旅へ! エンタメ感満載の嵯峨野トロッコ列車大解剖」(外部リンク)

KYOTO SIDE「新緑の嵯峨野トロッコ列車&京馬車でのんびり初夏の亀岡・癒しの旅」(外部リンク)

KYOTO SIDE「列車と舟で行く紅葉絶景旅!秋の嵯峨野トロッコ列車&保津川下り」(外部リンク)

KYOTO SIDE「絶景!京都・亀岡~嵐山の名物観光船、保津川下り運行スタート~!!」(外部リンク)

コラム

山から河から保津峡を堪能。

亀岡を起点に、保津峡を流れ下る保津川下りは、全行程約16キロメートル、時間にして約2時間。底の浅い川舟が、船頭さんの見事な櫂さばきで巨岩をすり抜け、水しぶきをかぶって滑るように進むエキサイティングな川下りが堪能できます。1年を通して運航しているので、桜、岩つつじ、新緑、紅葉、雪景色と、どのシーズンでもそれぞれの趣を持った景色が楽しめるのも、保津川(桂川)ならではの魅力といえるでしょう。行きは保津峡を見ながら嵯峨~亀岡間を走るトロッコ列車に乗り、帰りは保津川下りで、というのが定番のルートとなりました。陸と川から望む山峡の絶景はきっと、大きな感動を胸に残してくれるでしょう。

府立保津峡自然公園アクセスマップ

詳しい地図情報を見る(京都府・市町村共同地理情報システム)(外部リンク)

詳しい地図情報を見る(環境アセスメントデータベースEADAS〔イーダス〕)(外部リンク)

- JR亀岡駅下車徒歩8分

- JR保津峡駅下車

連絡先

- 観光に関する問い合わせ先

亀岡市観光協会(外部リンク)(電話番号:0771-22-0691)

- 公園管理に関する問い合わせ先

(亀岡市域)京都府南丹土木事務所(電話番号:0771-62-0320)

(京都市域)京都府京都土木事務所(電話番号:075-701-0124)

お問い合わせ

総合政策環境部自然環境保全課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-4706

ファックス:075-414-4705