特集1今あらためて知る

和食の面白さ

2013年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて10年がたちました。多彩な恵みをもたらす自然を敬ってきた日本人の精神を体現しながら、「うま味」を要に料理を構成することで、おいしさとヘルシーさを兼ね備える和食は、世界から大きな注目を集めています。

食料事情が大きく変わる今、あらためて和食の魅力を知り、私たちの身近な食を見直してみませんか。

[解説]菊乃井三代目主人/特定非営利活動法人 日本料理アカデミー名誉理事長 村田 吉弘さん

和食の面白さ1 うま味のチカラ

うま味成分を中心に料理を構成するのは和食の得意分野。世界で活躍するシェフたちも注目する日本が培ってきたおいしさの秘密です。

うま味は印象ではなく立派な成分

“うま味”は漠然とした印象ではなく、甘味・塩味・苦味・酸味に続く第5の味覚です。

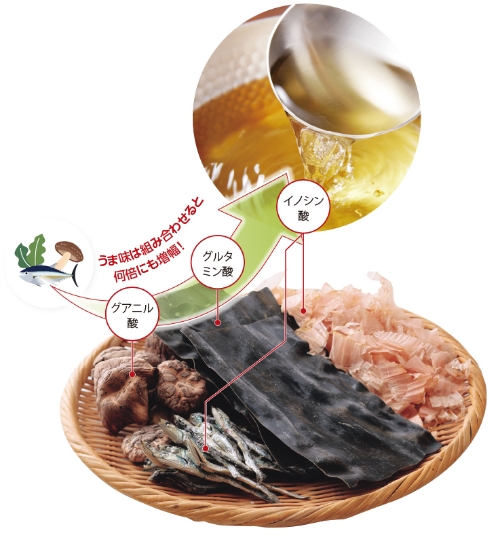

相乗効果でうま味アップ!

昆布や鰹節単体で使うよりも、合わせだしのように異なる成分を組み合わせることで、うま味は大幅にアップ。

食材の持ち味を活かしておいしく

だしにはバターや油を使わなくても、食材の持ち味を活かして満足度の高い味に仕上げるチカラがあります。

世界共通語になった“UMAMI”

海外の食通の間では“UMAMI”はもはや共通語に。だし代表の昆布も“KOMBU”と呼ばれているとか。

和食の面白さ2 多品目で低カロリー

海・山・里の多彩な食材を煮る・蒸す・ゆでるなど油を使わない調理法で食するのが和食の醍醐味。バランスの良い食事は、日本人の健康を支えています。

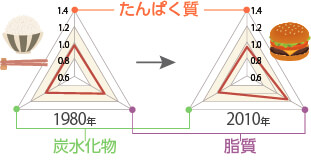

三大栄養素のバランスが正三角形

1980年の和食中心の頃の日本人の食生活では、たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスは理想的な正三角形。現在では、肉や油脂を多く摂る欧米型に傾きつつあります。

出典:農林水産省発行「和食」ガイドブック

一汁三菜で多品目

ごはんを中心に、主菜で魚・肉を、副菜・汁物・香の物で野菜などを摂取できる“一汁三菜”が和食の基本。

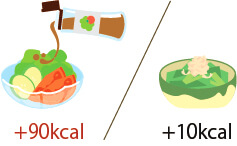

サラダよりもおひたし!?

例えば野菜に市販の和風ドレッシングをかけると+90kcal程度。おひたしなら+10kcal程度でおいしい一品に。

和食の面白さ3 食の救世主

食生活が激変した日本では輸入頼みの食材が多いのが現状。洋食に比べ、食料自給率の高い和食を食べることは、日本の農業等を支え安定的な食料確保につながります。

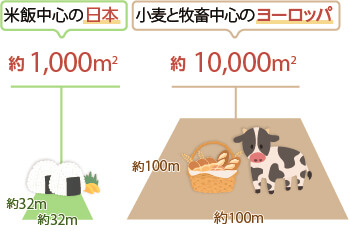

国土が狭くても効率よく作る工夫

ヨーロッパに比べ、山が多く平野が少ない日本では、環境を活かし、少ない面積で多くの作物が収穫できる水田が伝統的に営まれてきました。

【1人が1年間生きるのに必要な農地】

出典:関東農政局HP/「農」を科学してみよう

自給自足していた江戸時代の日本の食生活と同時代のヨーロッパとの比較

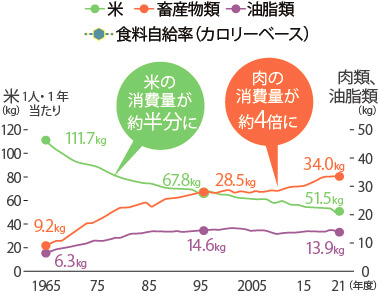

和食の主役は自給率の高い食材

日本の食料自給率は、米が99%、野菜が75%、魚介類が49%*。和食中心の食生活が食料自給率を高め、日本の食文化を支えます。

*出典:農林水産省HP(「知ってる?日本の食料事情」)令和4年度品目別供給熱量自給率

【食生活の変化による消費量と食料自給率の推移】

出典:農林水産省発行「aff(あふ)2023年2月号」

次代への継承 自国の食文化を未来へつなぐ

日本が明治維新以降、海外に目を向けて発展してきた一方、身近すぎて本来の魅力に気付く機会が少なくなったものの一つが和食ではないでしょうか。そこに一石を投じたのが、和食のユネスコ無形文化遺産登録でした。世界の注目が和食に集まる中、私たち自身も自国の食文化にあらためて向き合うべき時が来ています。われわれ和食の担い手も、技の継承とともに、児童や学生の皆さんにだしの味を体験してもらう食育活動のほか、SNSなどを活用した和食文化の発信などを通じて未来へ食文化をつなぐ取り組みをしています。

有職料理 萬亀楼 11代目 若主人 小西 雄大さん

京都・和食の祭典2024~京の食文化発信~

国の登録無形文化財に登録されている京料理をはじめとする和食の魅力をさまざまな角度から発信するとともに、京都の食文化を味わって体験するイベントを開催します。

詳しくは「京都・和食の祭典2024」Webサイトへ。

その壱 シンポジウム

村田 吉弘氏、川崎 寛也氏、奥井 隆氏、増田 德兵衞氏による講演とパネルディスカッション。

和食・食文化の魅力を紹介するパネル展示も

日時 2月25日(日曜日)13時30分~15時30分

場所 みやこめっせ(左京区)

料金 無料

講演

村田 吉弘氏菊乃井三代目主人特定非営利活動法人 日本料理アカデミー名誉理事長

川崎 寛也氏味の素株式会社 食品研究所エグゼクティブスペシャリスト(農学博士)特定非営利活動法人 日本料理アカデミー理事

パネルディスカッション

奥井 隆氏株式会社奥井海生堂 代表取締役社長

増田 德兵衞氏株式会社増田德兵衞商店代表取締役会長

※村田氏、川崎氏はパネルディスカッションにも参加

※シンポジウムの内容は1月17日時点

限定販売 特別和食弁当

京料理の名店による特別弁当を数量限定で販売します。

※当日午前中に整理券を配布予定

お問い合わせ

文化政策室

TEL:075-414-4320 FAX:075-414-4223

その弐 京の食文化体験

京都の料理人や京都で料理を学ぶ学生による旬の京都府産食材を活かした料理などをお得に楽しめます。

日時 2月24日(土曜日)、25日(日曜日)10時~16時

場所 岡崎公園一帯(左京区)

京都のさまざまな和食などが味わえる食ブース

京都調理師専門学校・京都製菓製パン技術専門学校の学生によるブースも出店

※写真はイメージです

お問い合わせ

観光室

TEL:075-414-4841 FAX:075-414-4870

和食の魅力を再発見しませんか

10年前、京都の和食界を担う方々と府が連携した取り組みが実を結び、実現に至ったのが「和食」のユネスコ無形文化遺産登録でした。その4年後の2017年には文化芸術基本法が改正され、食文化が茶道や華道と同様に日本の「生活文化」の一つとして位置付けられました。そして一昨年には、京料理が国の登録無形文化財に登録。さらに昨年、京都に移転した文化庁に食文化推進本部が新たに立ち上がり、府としても文化としての和食の磨き上げや継承、観光資源としての活用などの取り組みを進めているところです。

和食は食べておいしいだけでなく、その背景には料理人の技や食材生産者の創意工夫、日本の気候風土との関連など、幅広く深い魅力があります。ぜひ「京都・和食の祭典」で、その面白さを再発見してみてください。

お問い合わせ

知事直轄組織広報課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-4074

ファックス:075-414-4075

[email protected]

おことわり

掲載されている連絡先等は掲載時点のものです。

組織改正等により変更されている場合がありますので御了承ください。

ご不明な点がございましたら、広報課までお問い合わせください。