ここから本文です。

鴨川真発見記 平成28年3月

第226号 2016年 早咲きの桜を目指して

一足早い春の訪れ

平成28年3月3日桃の節句のこの日、京都府立植物園樹木係の肉戸裕之氏からお電話を頂きました。用件は、三条大橋右岸下流に桜の花が咲いていると府民の方から情報提供があったが、何の種類の桜か知っていますか?というものでした。

私は把握していませんでしたので、「知りません」と答えましたが、鴨川真発見記を書いている者としては、「気になります」。一度見に行ってみますとお伝えしました。

その週末、足は自然と三条大橋へと向かいます。三条大橋へと向かう途中にも春を探しながら歩いてみました。

気温も上がってきて春めいてきましたが、冬鳥として飛来した“つぐみ”はまだ日本に留まっています。胸を張って、翼をピンと下に伸ばして「きをつけ」をしているように見えます。

<冬鳥の“ツグミ”>

<胸を張って>

もう少し季節が進むと、鴨川・高野川にも一面に花を咲かせる“セイヨウカラシナ”も小さな花を咲かせ始めています。

<セイヨウカラシナ発見>

<少し花が開いています>

落差工の石積みに根を張った植物が緑の葉を茂らせています。落差工を流れ落ちる水に透ける姿は、滝に打たれているようにも見えてアクアリウムのようです。

<落差工の水に透ける緑の葉>

そうこうしているうちに、三条大橋まで到着しました。少し色濃く大きな桜の花が見頃を迎えています。少しだけ採取させて頂きました。

<三条大橋右岸下流のサクラ>

<3月5日 もう見頃>

<さて何という種類でしょうか?>

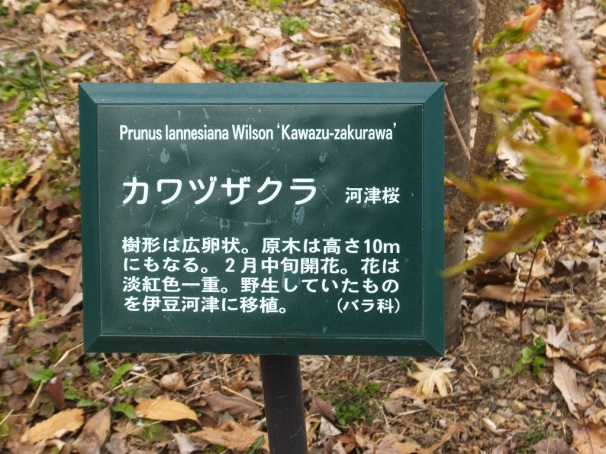

その翌日、京都府立植物園へ足を運んで、樹木係の中井貞氏に同定をお願いすると、「カワヅサクラ(河津桜)」とのことで、植物園のも見頃を迎えているので確かめてみてくださいと教えて頂きました。

園内をぐるりと回って、カワヅサクラを探してみると、お話しのとおり同じサクラが見頃を迎えていました。

<京都府立植物園の“カワヅサクラ”>

<三条大橋のものと同じ>

<ここにも“カワヅサクラ”>

<説明板>

お隣にも、小さなサクラが花を咲かせています。キンキマメザクラという名札が架かっています。このサクラも早咲きのサクラのようです。

<控えめに咲くのは>

<キンキマメザクラ>

これまで鴨川沿いのサクラで一番早いサクラの開花は、西賀茂橋右岸下流の「カラミサクラ」だと思い込んでいた私は、そちらの開花状況が気になります。その足で西賀茂橋へ向かいました。

途中、これまた冬鳥の“キンクロハジロ”が姿を見せてくれました。お馴染みのキンクロハジロですが、この日はこれまでに見た事のないポーズを見せてくれました。

<キンクロハジロの群れ お腹が白いのがオス>

いつものポーズだったのが、お腹の白い面積がやけに大きいと思ったら、ラッコの様にお腹を上にしたポーズになって、足が見えていました。

<違う種類の野鳥か?>

<足が見えているではないですか>

野鳥観察を楽しみながら、西賀茂橋右岸下流に到着です。カラミサクラの花は蕾は充分膨らんでいますが、花はどうでしょうか。探してみると一輪だけ開いていました。隣の蕾は明日にでも開きそうになっています。

<西賀茂橋右岸下流>

<カラミサクラ>

<明日にでも開きそうな“つぼみ”>

サクラの開花と冬鳥の観察、季節の移り変わりを感じる休日となりました。

平成28年3月7日 (京都土木事務所Y)

第227号 江戸時代の鴨川の様子をうかがう"その2"

「賀茂川筋絵図」より

鴨川真発見記第224号では、「京都市歴史資料館」所蔵、「賀茂川筋絵図」大塚コレクション№0406を用いて、江戸時代の鴨川修復の様子と共に当時のくらしの一端として“七条通”から“今出川通”までをご紹介しました。

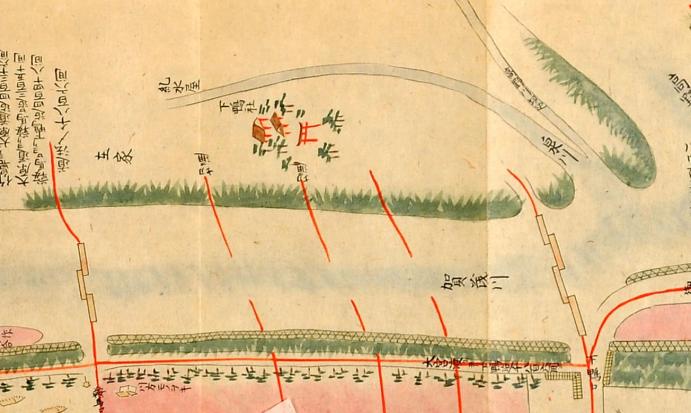

今回は、今出川から柊野までの様子をご紹介したいと思います。現在でも鴨川は、高野川の合流点を過ぎるとそれまでの街中と雰囲気が随分かわりますが、幕末はどうだったのでしょうか。

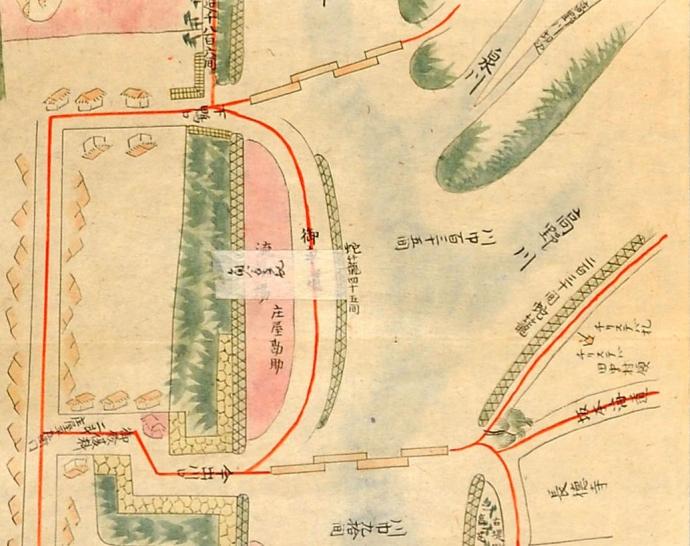

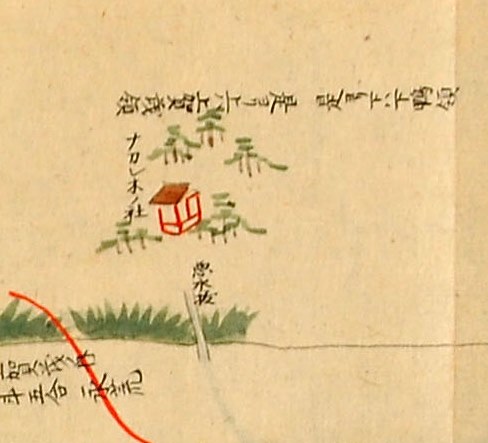

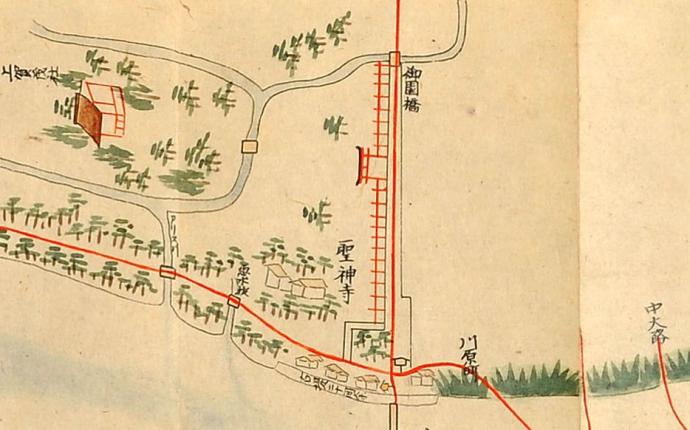

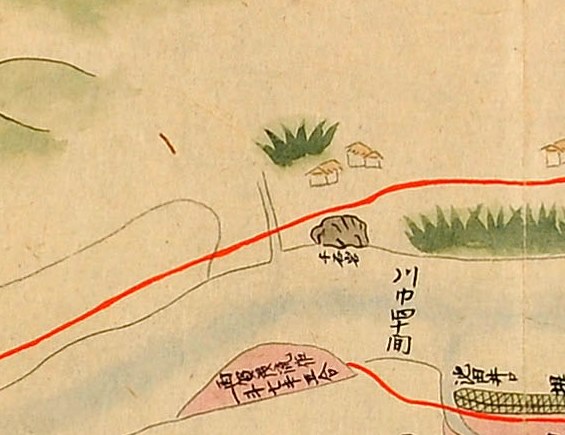

赤い線が道ですが、上流から続く道が高野川合流点右岸で東西に分岐して今出川通りで再度出会います。右岸の川中に道が造られ、公儀石垣の前には蛇篭が置かれ、川中にも蛇篭が置かれています。その道には「御?道」と書かれているようですので、何か特別な車が通る道だったのではないでしょうか

<今出川通り上流 上が北>

高野川側の左岸には、立て札があり「チリステバ札」と読み取れます。ここは当時のゴミ集積場だったようです。ゴミといっても当時は自然回帰するものが中心だったと思われますので、川を汚すという観念はなかったのかもしれません。

<チリステバ札>

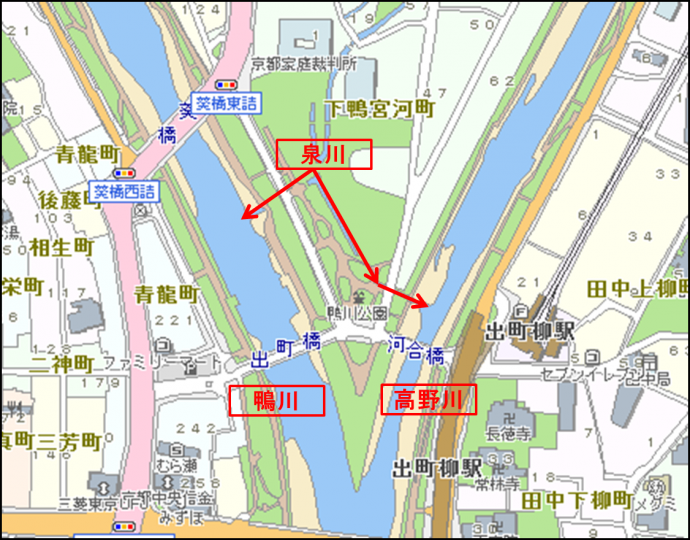

現在「鴨川デルタ」とも呼ばれ、人々が憩う広場となっている“鴨川”“高野川”合流点の背割りですが、当時はその間に下鴨神社を経由して流れてきた“泉川”と高野川が分流した“高野川切込”と書かれた流れが合流し四川合流地点となっています。

現在では「高野川切込」は無く、泉川は剣先を避ける形、糺ノ森を抜けた所で高野川、鴨川に逆Yの字で合流しています。

<出町 合流点 上が北>

<同左 現在の地図>

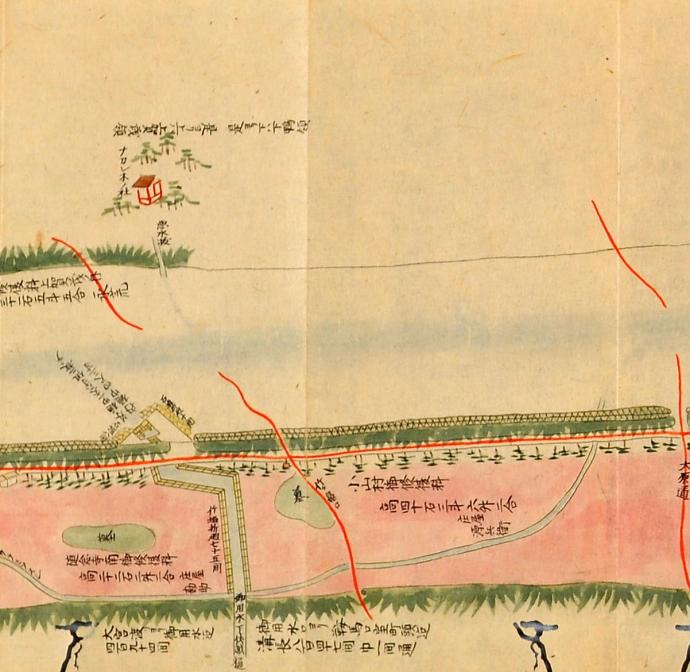

鴨川を上流にたどっていくと、東岸には下鴨神社がありますが、西岸には石垣が設置されているのに対して、治水対策のために築かれた構造物が全く見あたりません。

また、西岸には現在の加茂街道沿いに松並木が描かれています。この後明治38年には、葵橋(現在の出町橋)から御薗橋にかけて師範桜と呼ばれる桜2,279本、楓735本が植樹され桜の名所となりました。

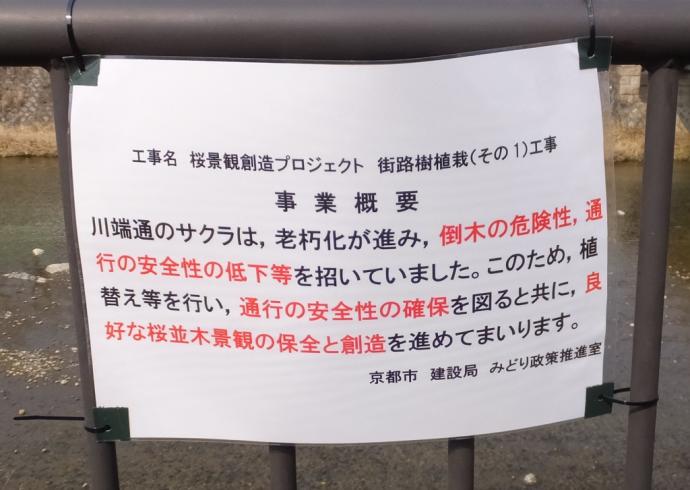

それから111年という年月が経過し、明治38年に植樹された樹木が残っているのかどうかは定かではありません。第222号で高野川沿いの桜の植え替えを京都市さんが進めておられる事を紹介しました。

植え替えの現場に事業の説明書きがありましたので、ここで紹介させて頂きます。

<記載内容>

工事名 桜景観創造プロジェクト 街路樹植栽(その1)工事

事業概要

川端通りのサクラは、老朽化が進み、倒木の危険性、通行の安全性の低下等を招いていました。このため、植え替えを行い、通行の安全性の確保を図ると共に、良好な桜並木景観の保全と創造を進めてまいります。

京都市 建設局 みどり政策推進室

<高野川との合流点から上流 下鴨神社周辺 左が北>

樹木の伐採や植え替え、とりわけ“さくら”に関しましては、皆様の関心も高く、反対の声をしばしば聞きます。しかしながら、昔の風景と今の風景を古写真や絵図でたどると、数十年先の景観を保全するためには、必要な植え替えや伐採は大切な事だと感じます。

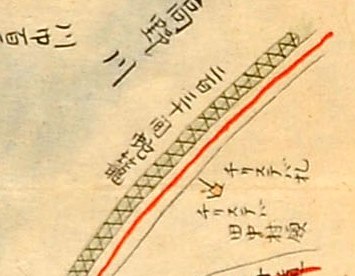

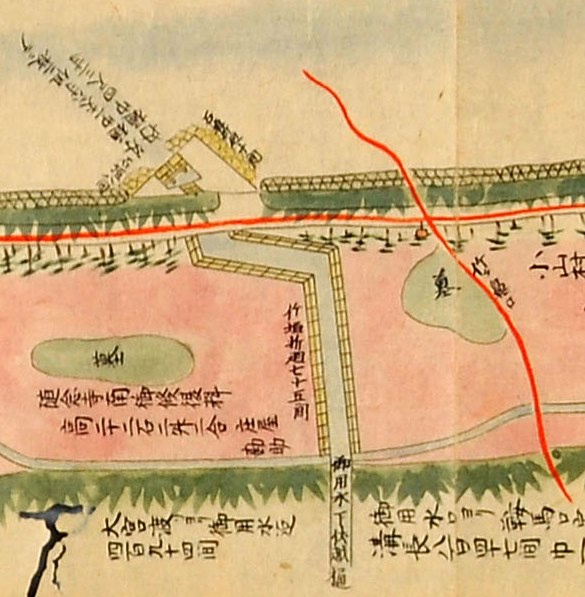

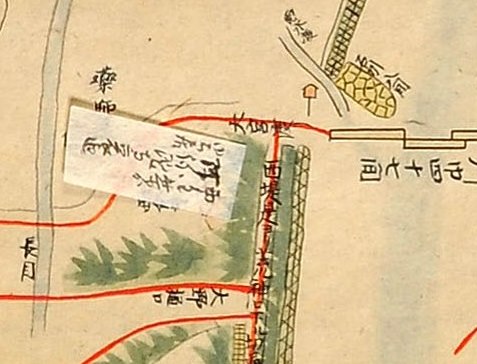

現在の北大路橋から植物園付近の様子です。左岸(東岸)の河原には草さえも書き込まれていません。草も生えない礫河原だったのかもしれません。

そして、現在も植物園の敷地内にある「半木神社」も書き込まれています。その表記は「ナカレ木ノ社」となっています。その向かい側の右岸(西岸)には、御所へと水を引いていた御所用水の取水口があります。

数ある取水口の中でも特に頑丈な石積みの樋門が築かれていましたが、被災したようで、公儀石垣を示す黄色の着色ですので修復されたようです。

<現植物園付近 左が北>

<現在の地図>

<ナカレ木の社>

<御所用水取水口>

御所用水の取水口から上流には、多くの用水の取水口がありました。御所用水を含む用水の水は上賀茂神社が支配して、水を配分していました。上賀茂の社家町「梅辻家」にはその水支配の図が残されています。

後ほどその一部を使用させて頂いて、興味深いものをご紹介したいと思います。

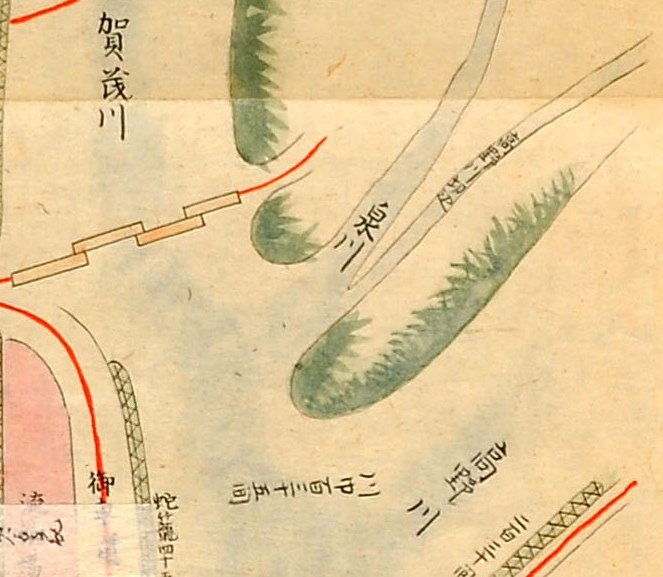

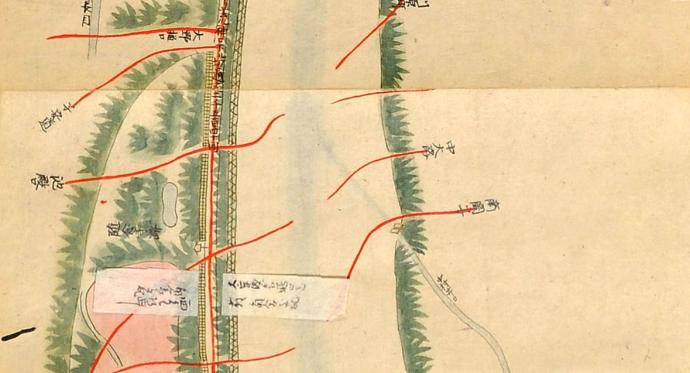

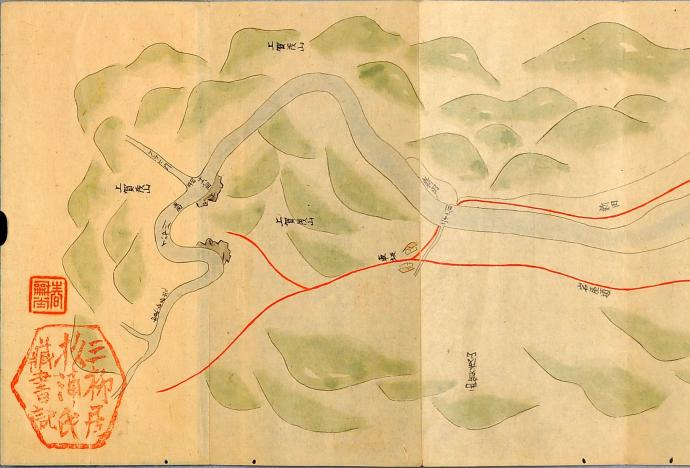

次の画像には、中村樋門が書かれています。川には橋はありませんが、赤い線で道が示されており、川の中を歩いて東西を行き来していた事がよく解ります。

<現 北山通りから御薗橋下流付近 上が北>

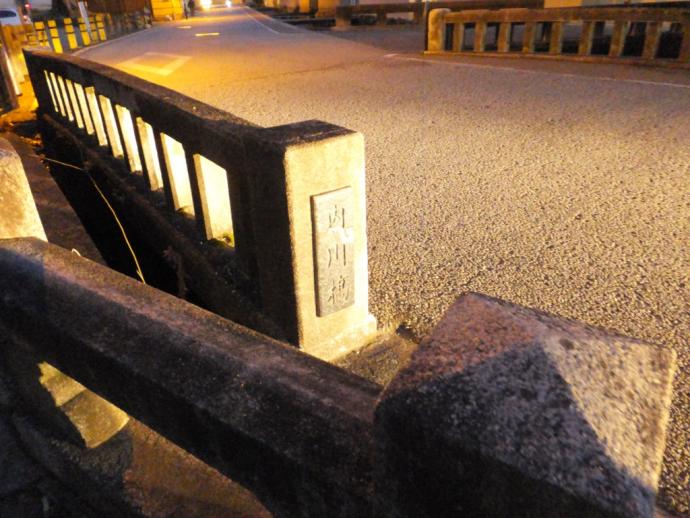

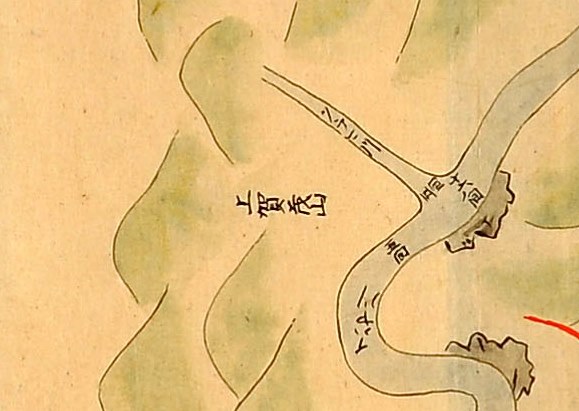

上賀茂神社周辺の様子です。当時、鴨川には板橋が架かっていたようですが、よく見てみると、上賀茂神社から流れ出た明神川を渡る橋に「御薗橋」と表記されています。

現在架け替え中の橋が古来より「御薗橋」と呼ばれていた訳では無いようです。この橋は現在、よくある「何とか“小橋”」的な存在となっていますので「御薗小橋」でしょうか?確認してきました。その名は「内川橋」でした。

御薗橋の名は鴨川に架かる橋に引き継がれました。

<上賀茂神社付近 上が北>

<御薗橋 左が北>

<内川橋>

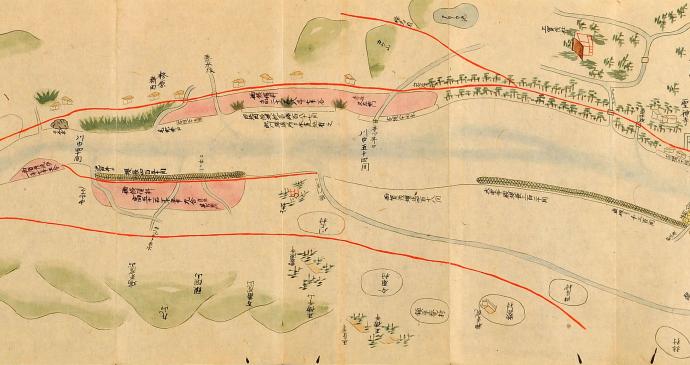

御薗橋付近の画像には、もうひとつ注目点があります。それは、現在の御薗橋右岸(西岸)の下流に書き込まれている「大野樋口」です。この絵図では、用水が取水されている様子は無く「道」の場所を示していますが、時代をさかのぼるとここにも水路がありました。

先程、「梅辻家文書」を一部使用させて頂いて、興味深いお話しをご紹介します、と予告したのがこの「大野樋」です。

「梅辻家文書」“禁裏御用水図”が描かれた時代には、現在の御薗橋上流の「大野井手」から導水された水が、橋の下流での「大野樋門」で河川区域外へ流されていました。

興味深い話というのは、この大野樋の樋門跡が現在も残っているという事です。ある少年がこの遺構を見つけて「これは何?」と聞いてくれました。

専門家の方にも確認して、位置的にも「大野樋門」の遺構に間違いないだろうと推測されます。

<大野樋口 上が北>

※梅辻家文書「禁裏御用水図」 梅辻家所蔵 京都市歴史資料館寄託

<禁裏御用水図 御薗橋付近>

<御薗橋下流右岸 大野樋>

<御薗橋上流右岸 大野井手>

現在は植栽に囲まれて気がつく人も少ないですが、三本の石柱が上流側に向けて並んでいます。石柱には板をはめ込む溝が彫ってあり、樋門の形状を為しています。京都は古い物が沢山残っていますが、今回の発見はまさに「真発見」となりました。

<写真奧が樋門 上流側から>

<発見してくれた少年>

後日、梅辻家当主の梅辻諄氏にこの事を報告して、画像の使用を了承して頂きました。

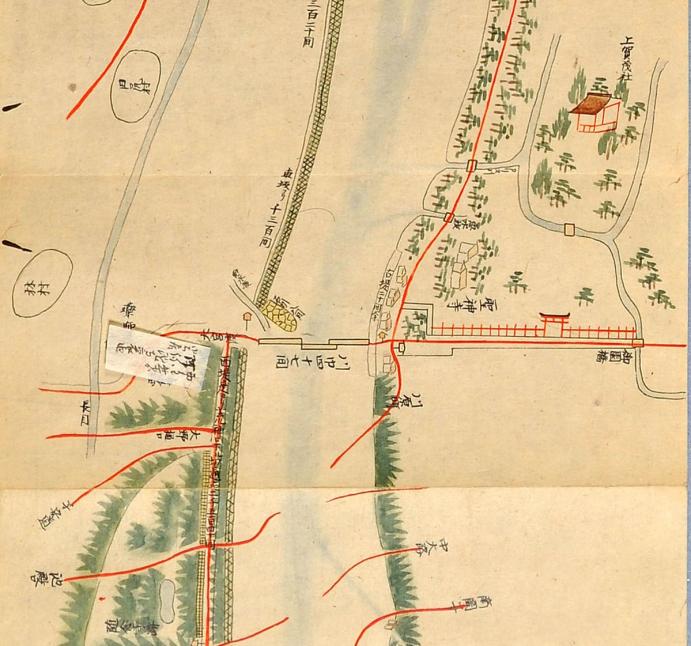

上賀茂神社の上流付近まで来ると、現在も市街地の最上流です。右岸(西岸)には小さな村が点在しています。現在の西賀茂付近です。赤く塗られた修復地が示されています。

<現在の西賀茂付近 左が北>

上の画像にも興味深いものが描かれています。家よりも大きな岩が描かれ、その岩に名称が添えられています。その名も「千石岩」です。この付近で大きな岩といえば、柊野砂防堰堤の下流の大きな岩しか思い当たりません。

巨大な岩は簡単には動かせませんし、撤去も出来ません。おそらく現在も柊野砂防堰堤下流のこの岩が「千石岩」と呼ばれていたのではないでしょうか。

<千石岩 左が北>

<手前の岩が“千石岩”かな??>

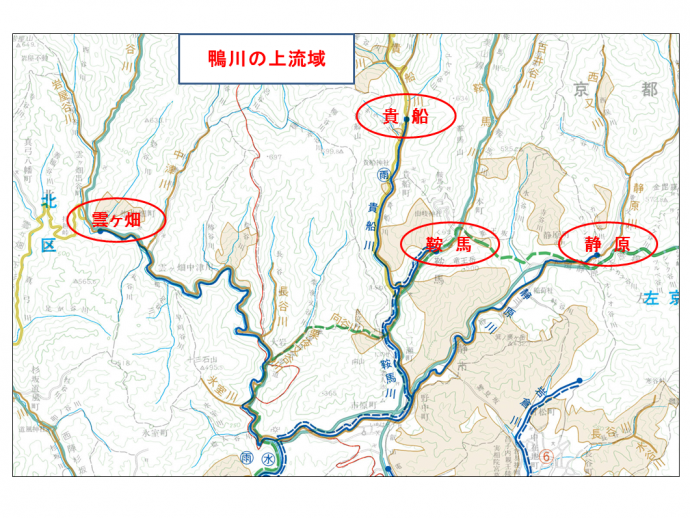

「賀茂川筋絵図」の最上流まで到達しました。ここまで来ると川の周辺は山ばかりです。この山の上流まで行くと鴨川源流域に辿り着けます。そしてそこには雲ヶ畑の集落もありますが、この時の被災は記録されていません。

<最上流域の様子 左が北>

そして最後に、最上流域での興味深い箇所をご紹介したいと思います。鴨川は上流域にいくと、鞍馬川との合流点から上流は「中津川」という名だった事は、大正時代の一級河川区域を決める京都府公報で確認する事ができます。

しかしながら、「賀茂川筋絵図」の鞍馬川との合流点より上流に書き込まれた河川名は「イハヤ川」でした。

<クラマ川 イハヤ川>

「イハヤ川」については、今後の宿題とさせて頂いて、大変貴重な資料を御提供頂いた京都市歴史資料館の皆様に感謝しつつ今回の記事を終えたいと思います。

いつか絵図を手にして、鴨川歩きツアーが出来る日を夢見ながら。

平成28年3月4日 (京都土木事務所Y)

第228号 平成27年度 鴨川の浚渫(しゅんせつ)工事

思わぬところから注目されています

鴨川では、川の中の中州・寄州の管理を計画的に進めています。平成27年度も柊野砂防堰堤上流と西賀茂橋上流で実施しています。

以前は中州・寄州は撤去せずに自然のままにしていましたが、堆積量が増えすぎてきました。6年前から試行的に10年間かけて全ての対象区間の土砂をある程度残しながら撤去し経過観察を続けています。

平成25年度から3年続けて台風や大雨の影響で、鴨川も大増水し多くの土砂が山から流れ出てきました。10年間の試行の期間中ですが、この増水の影響で、既に一度撤去を実施した区間に多くの土砂が堆積しました。

平成25年9月の出水

<柊野砂防堰堤下流から上流を望む>

<柊野砂防堰堤下流側から下流を望む>

<柊野砂防堰堤上流グラウンド>

<同左>

平成26年8月の出水

<柊野砂防堰堤下流から上流を望む>

<柊野砂防堰堤下流から下流を望む>

<柊野砂防堰堤上流グラウンド>

<同左>

※3年間で2度の浚渫工事となった柊野砂防堰堤上流

<平成25年度浚渫工事>

<平成27年度浚渫工事>

土砂が多く流れ出た要因は、異常気象とも言われる雨が一番だと思いますが、他にもいくつか要因が考えられます。森林の荒廃による山の保水能力の低下も考えられます。

もう一つ注目されているのが、鹿の増加により山の草が食べ尽くされて保水能力が低下し土砂が流れ出しているというお話しです。

<高野川の鹿>

<僕らの仲間だけが悪いの?>

そんな中、鹿が原因で土砂流出が増えているという新聞報道もあり、毎日放送から浚渫工事現場の取材がありました。夕方の報道番組で、約6分間鴨川源流域の志明院や雲ヶ畑の鹿害の現状を報道されて、その後1分程度工事現場の様子などが報道されました。

<西賀茂橋上流の浚渫工事現場>

取材に応じたのは、京都土木事務所の河川砂防室長で、現場の作業風景の撮影の後でインタビューに答えました。

※ 取材内容(概要)は、次のとおりです。

Q1:この浚渫工事はなぜ行っているのですか?

A1:土砂が堆積しすぎると、水の流れる部分が狭くなり、水を下流へ安全に流す機能が低下します。その機能回復のため実施しています。

鴨川では、二条大橋から柊野堰堤までは10年サイクルで堆積土砂除去を行う目安としています。

Q2:何が原因ですか?

A2:前回は24年度に実施しましたが、25年、26年、27年と3年連続して台風等の豪雨出水で堆積したため今回実施しています。

Q3:なぜ堆積したのですか?

A3:この箇所は少し内側に湾曲しているため土砂が堆積しやすい箇所となっています。

Q4:発生源は上流からですか?

A4:上流のどの場所かは特定できませんが、3年連続の出水で流水と一緒に流れてきたと考えられます。

Q5:工事の内容と方法はどんなものですか?

A5:約500mの区間に堆積した約3,000㎥の土砂を準備工等を除いて実働約1ヶ月(2月下~3月下)で除去する工事です。

イメージされている「水面下の河床も含めて掘削して搬出する方法ではなく、水面より上の堆積土砂を一定寄せ集めて搬出する方法をとっています。これは生態系に配慮しての工法です。また、漁業協同組合とも協議して行っている方法です。

Q6:堆積した土砂を放置すればどのような影響が出るのですか?下流域への影響はどうなりますか?

A6:放置すれば、流水が溢れて周辺の浸水被害が起こる可能性があります。

堆積土砂が流水と一緒に下流へ流出すれば、さらに下流でも被害が予想されるため、堆積箇所毎に浚渫工事を行っています。

思わぬ事がキッカケでテレビ報道となりましたが、何のために川の中に重機を入れて土砂を取り除いているのか、多くの皆様に知って頂けたのではないでしょうか。

平成28年3月11日 (京都土木事務所Y)

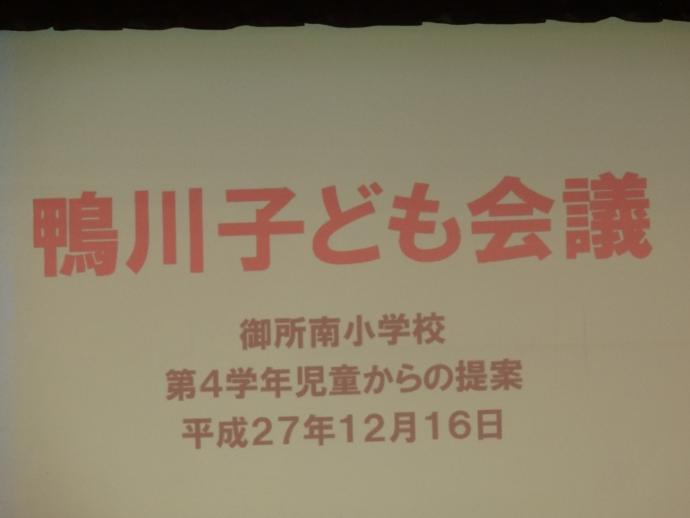

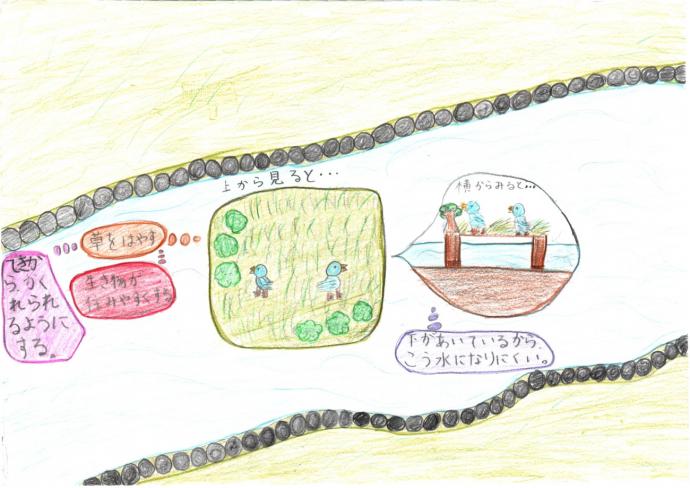

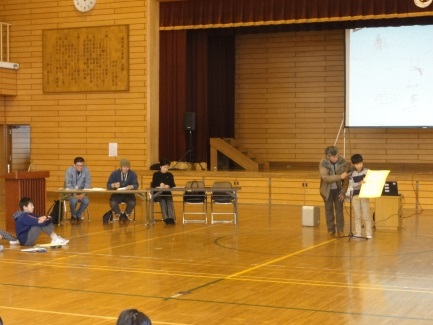

第229号 「鴨川子ども会議」in御所南小学校

新しいスタイルの出前講座を

平成27年12月16日は、公益財団法人日本鳥類保護連盟京都の呼びかけで、京都市立御所南小学校において「鴨川こども会議」が開催されました。

<鴨川子ども会議 御所南小学校 第4学年児童からの提案>

会議参加者は4年生の児童です。総合的な学習の時間に鴨川について学習し、鴨川をより良くするにはどうしたら良いかを提案されました。提案にたどり着くまでの学習では京都土木事務所からも出前講座でお手伝いさせて頂いております。

今回は、同じく事前学習のお手伝いをされている連盟京都事務局長中村氏からの出前講座要請を受けての参加となりました。コメンテーターは中村氏、私、そして京都賀茂川漁業協同組合の澤代表理事を加えた3名、司会進行は日本鳥類学会の梶田氏という構成で会議がスタートしました。

これまでから、個々の団体から別々に出前講座に伺ってきましたが、主張の異なる団体が顔を揃えて授業に参加するのは初の試みです。

<鴨川子ども会議開会>

4年生220名が体育館に一堂に会しての会議ですので、意見のある人の所に行くのも大変です。梶田氏は会場を小走りで走り回りながらの進行となりました。

4つの提案をまとめて発表後、児童が質問し提案者が答えるという形式で、その後大人のコメントをお話しをして次の4つの提案に移ります。この日の提案は全部で12です。

それでは、提案毎に質疑応答と大人のコメントを整理してご紹介しましょう。

洪水がきても流されない頑丈な休憩所兼避難所をつくる

<休憩所兼避難所>

洪水の時は頑丈な避難所だけれども、普段は休憩所として使用します。

※囲まれているのでトンビに食べ物をとられない

質疑応答

Q:建物の色は京都らしい色にしたら良いと思う(茶色とか)

A:野生動物は緑の中で暮らしているので緑色にしている

Q:休憩中に鴨川を見たいときはどうするの

A:自動で壁が開くようにする、又はガラス張りにする

京都土木事務所コメント

鴨川には日陰が少ない区間もあり、休憩所をつくってほしいという声もありますが、川の中に頑丈な建物を建てると洪水の時に水を安全に流す妨げになります。そこで、京都府では橋の下の空間を利用して「鴨川ギャラリー」として休憩所を整備しています。

小さく低い橋や子ども用の飛び石をつくる

<低い橋・子ども用の飛び石>

質疑応答

Q:小さい橋は洪水の時はどうするの?

A:中州の所の接続部分で取り外せる仕組みになっている

澤氏コメント

飛び石よりも皆さんには川の中を歩いて、直接水に触れて欲しいです。そして、小さいお子さんには、今ある飛び石を頑張って飛べる様になって欲しいです。

梶田氏コメント

下に泳いでいる魚が見える工夫をした飛び石も良いのでは。

鴨川真発見記として追記

鴨川真発見記第224号、227号でご紹介している江戸時代の鴨川の様子を描いた絵図「賀茂川筋絵図」をみますと、提案にある中州の両岸から板を渡した形状の低い橋が登場しています。昔の橋を再現する様な感じですね。

観光客向けにスマホで情報発信する

<スマホで情報発信>

質疑応答

Q:スマホの情報はどの位の頻度で更新するの?

A:コンテンツは季節に合わせて更新します。

京都土木事務所コメント

情報を発信するのは大切な事です。京都土木事務所のHP内の「鴨川真発見記」も平均して週に1回のペースで鴨川の情報を発信しています。

澤氏コメント

京都賀茂川漁業協同組合のホームページもまめに更新して、今鴨川がどうなっているかをお伝えしています。

一緒にごみ拾いするゆるキャラをつくる

<ごみ拾いゆるキャラ>

質疑応答

Q:専用のゆるキャラをつくるよりも、イベントにして今あるゆるキャラを呼べば良いのでは?

A:自由に使えるので専用のものをつくった方が良い

Q:自分たちでごみ拾いも良いけど、地域の人の力を借りたら良い。

A:小規模でも自分たちで出来れば良い。

大人のコメント

鴨川を綺麗にする清掃活動を年4回実施しています。皆さんも一度参加してみてください。ゆるキャラを先頭に実施してみたいです。ゴミを拾うとゆるキャラが喜ぶ仕組みがあると良いですね。ゆるキャラがゴミ籠を背負っていて、みんながそこにゴミを入れるとかって感じで。

移動式の食べ物屋さんをつくる

<移動式の食べ物屋さん>

※商品の現物は並べずに写真を貼り出す

質疑応答

Q:ゴミはどうするの?

A:車の横にゴミ箱を置きます。

Q:トンビが来たらどうする?

A:トンビに見えないように箱に入れてお客さんに渡す

中村氏コメント

移動式の販売店のアイディアは素晴らしいです。鴨川で食事するのも楽しいですから。ただ原則野生生物にエサを与えてはいけません。トンビは何でも持っていきますから、その覚悟は必要です。

1番の提案の避難所で食べればいいかも。(梶田氏)

京都土木事務所コメント

鴨川での営業行為は禁止されているので、実現のハードルは高いです。

下が空いた中州をつくる

<支柱に支えられた中州>

質疑応答

Q:人工の中州では野鳥が来なくなるのでは?

A:野鳥が来る様に野草を植えます。

澤氏コメント

人工中州ではないけれど、漁協でも水が溜まっている所に刈り取った草を流れない様にして入れています。その草に魚が卵を産みます。人工中州は実現出来ると面白いですね。

中村氏コメント

人工中州に水陸移行帯ができるだろうか・・・。京都府は数年前の中州浚渫の際に、人工的に残した中州が流されない工夫をしたけれど、翌年の大水で流されてしまいました。

京都土木事務所コメント

3年連続の大水で川の中州は大きく変化しました。自然にはかないません。

ランニングコースをつくる

質疑応答

Q:ランニングコースは今でもあるが?

A:本格的なランニングコースをつくる。

京都土木事務所コメント

現在、丸太町橋より上流で鴨川・高野川のYの字をぐるりと回れるウォーキング&ジョギングコースを整備し、距離標も設置しています。こちらでウォーキングされている方も多く、頻繁に事務所に様々な情報が寄せられています。

魚や鳥を増やすために魚を放流する

<魚を放流してユリカモメなどには定期的にはエサを与える>

質疑応答

Q:エサを与えるとトンビも食べるので生態系がおかしくならないか?

A:トンビよけをしたら良いのでは。

Q:ユリカモメは人からエサを与えられて人を襲うようにならないか?

A:ユリカモメは凶暴ではないので大丈夫では。

Q:放流する魚はどこから持ってくるのか?

A:漁業組合の人が用意する。

Q:放流されたての小魚はすぐに食べられたり捕られたりするのでは?

A:小さい魚は捕られない様にルールを決める。

澤氏コメント

今の状態では、人工に増やした魚では泳ぐ力が弱いし、警戒しないので簡単に捕食されてしまう、自然に増える環境が少ないので川の改善(魚道等)が必要です。

犬の散歩はリードをつけてする

<しっかりリードを持って犬の散歩>

質疑応答

Q:犬を放し飼いしたい人もいるのでは?

A:ドッグランの様に放し飼いが出来る場所をつくれば良いのでは。

京都土木事務所コメント

リードをつけるのは犬の散歩のルールとマナーです。それでも鴨川の河川区域に入るとリードを外す方が多く、トラブルの元にもなっています。

中村氏コメント

なが~いリードで川の中を散歩させている方を見かけます。あれでもリードの役目を果たしているのでしょうか。中州では野鳥も繁殖しています。

京都らしい花で文字をつくる

<みんなのかもがわ>

質疑応答

Q:花が踏み荒らされるのでは?

A:柵などを設ける。

Q:どこに花を植えますか?

A:広い場所に植える。

Q:花文字は高い所からしかわからないのでは?

A:わかりやすい場所に植える。

Q:花はどこで入手しますか?

A:スーパーで購入。

Q:近くのスーパーになかったら?

A:遠くのスーパーへ行く。

京都土木事務所コメント

実際に鑑賞用の花のプランターを置いてはどうかというご意見もあります。その花を誰が世話をするのかを考えなくてはなりません。

ツリーハウスとプラスチックのふた付きゴミ箱の設置

<ハウスの中で安心して食事を>

質疑応答

Q:プラスチックのゴミ箱は京都らしくないのでは?

A:人通りの少ない奥地につくれば良いのでは。その方が安心して食べられる。

中村氏コメント

人と野生生物は共に生きています。ゴミ箱に蓋は当然必要だと思います。ツリーハウスは鳥が逃げてしまうかもしれませんね。

納涼床を鴨川の西岸に浮き床の様に設置

<みそそぎ川は無くして広くして自転車道と歩道を区分>

質疑応答

Q:床の災害対策は?

A:高さを上げてつくれば良い。

京都土木事務所コメント

明治時代までの納涼床は川の中に床を出していましたが、増水時は非常に危険なため禁止になりました。現在の川の状況では提案の形状の床は難しいですね。

澤氏コメント

釣り桟橋なんかが出来ればよいかと思います。

これで提案者の発表終わりました。実はこの提案は4年生全員の児童が一人一人考えてくれていて、全部で220ありました。各クラスから2人、計12提案が発表されましたが、どの提案が当日発表されるかギリギリまで決まりませんでした。

司会進行役の梶田氏は事前に全ての提案に目を通して当日を迎えられました。梶田氏からは、発表された他にも、「スタンプラリーの実施」「3歳までの限定の遊び場」「微生物の放流」などが紹介され、時間の制約で全て紹介出来なくて残念とのコメントがありました。

<中村氏から締めのコメント>

そして中村氏から締めのコメントを頂きました。

「自然は自然のままに」川は川がつくるといいます 自然のままの川が最高!

あっという間の1時間半。出前講座に新しいスタイルが生まれました。

平成28年3月10日 (京都土木事務所Y)

第230号 2016年3月中旬鴨川散歩

視界に入る光景に目を凝らして

2016年も3月中旬となりました。新しい年度を迎える直前のこの時期ですが、ぽかぽか陽気の鴨川・高野川を一人で歩いてみました。

今年度最後の3連休はお天気もよく、気持ちよく歩くことができました。賀茂大橋下流では、昨年の7月に上陸した台風により被災した護岸の工事が始まりました。同時進行で、賀茂大橋右岸の浚渫(しゅんせつ)工事も始まりました。

左岸では、京都市さんの賀茂大橋耐震工事が実施されていて、3つの工事が同時進行です。大型土嚢で大きく囲われた川の中では浚渫の準備です。

<賀茂大橋下流 大型土嚢の囲い>

<昨年7月に被災した護岸の復旧>

賀茂大橋右岸下流の早咲きの桜が色濃く咲き乱れています。立ち止まって写真に収める方もおられますが、色鮮やかな和装姿の女性がその下を通り過ぎていかれる姿はいかにも京都といった風情を感じます。

<まだつぼみの桜の中に>

<ひときわ目立つ2本のサクラ>

<通り過ぎる和装の女性>

<上からかんざしの様にサクラ>

工事をしている川の中では“カワセミ”が西からの光に照らされて、こちらも鮮やかな姿を見せてくれました。身を低くして飛び立つ寸前の姿も撮影させてくれました。

<石の上に“カワセミ”>

<飛び立つ寸前>

さわやかな散歩道、しかしながら川の中のゴミは目立ちます。特に落差工の水に捕まって逃れられない容器の類は特に気になります。様々な支川や用水路から流れ出たゴミも多いと思います。身近な所から気をつけたいものです。

<ついてははなれ>

<逃れられない 浮遊ゴミ>

丸太町橋上流右岸にたたずむ“山紫水明処”の建物は、春を迎えて大掃除のようです。普段は雨戸が閉じられていますが、この日は開け放たれて掃除をされている人影が見え隠れしていました。

<山紫水明処>

<雨戸も障子も開けて風通し>

再び川の中に目を移すと、最近露出の多い“カワアイサ”のメスがバシャバシャと水浴びをしています。大きく水しぶきをあげる姿は珍しくないのですが、しばらく観察していると鴨川真発見記的には初めての姿を見せてくれました。

<“カワアイサ”発見>

<水しぶきをあげて>

<伸び上がり>

<決めは正面からの顔>

決めの正面からの顔はなかなか迫力がありますが、それよりも驚いたのは中州に上がって歩く姿を見せてくれた事です。いつも水の中を泳いでいる姿か飛んでいる姿ばかりでした。

そこで気がついたのが、グレーと白だと思い込んでいた胸のカラーです。黄色がかったカラーが混ざっています。「これは知らなかった」と真発見です。

<いつも水に浸かっている部分に>

<黄色い羽が混ざっています>

鴨川真発見記第207号でご紹介しましたが、潜水するカモは、足が胴体の後ろの方についているので歩くのはあまり得意でないようにも見えます。

<すこし前傾姿勢で歩く“カワアイサ” おしりにも黄色が>

府立医大病院の前にある護岸の排水口から勢いよく水が流れ込んでいます。いつもは見ない光景に、後ろを振り返ると病院の敷地内で工事が実施されていました。工事に伴う地下水を抜いて鴨川に流しておられるのでしょうか。

<護岸を流れ落ちる水>

<珍しく水が流れています>

<振り返ると府立医科大学附属病院>

ソメイヨシノが満開になる頃、その裾を真っ白に飾るように満開を迎える“ユキヤナギ”が一足お先に咲き始めました。もうしばらくすると、緑の葉を覆い尽くすように真っ白になります。

<一足お先に満開の準備を始めた“ユキヤナギ”>

そのお隣の賀茂大橋右岸下流では、新たな公園整備が完了し芝生の養生が行われています。植樹された樹木は葉をつけて木陰で憩える場所となりそうです。

<芝生養生中>

<園路も整備されました>

数日前、浚渫工事の準備のために、大型土嚢で広い範囲が囲われていた工事現場も、準備が整い鉄板の上を重機が右岸側に渡って、賀茂大橋の下の土砂をかき集め始めました。

<重機が動き出しました>

<鉄板の上を渡って>

<土砂を撤去していきます>

<飛び石にも水の流れが戻ってきます>

賀茂大橋を東に渡って左岸に移動してみました。ぽかぽか陽気と柔らかい日差しに包まれて腰をおろすカップルも見て取れます。

<賀茂大橋の上から上流を望む>

<川面に反射する光を楽しむ>

左岸上流側では“ボケ”の花が見頃を迎えています。オレンジ色の花が次々と開いて彩りを添えています。

<“ボケ”の花>

<輝くオレンジ色>

春を感じる野草といえば、“タンポポ”も王道です。濃い黄色のタンポポが短い茎に花を咲かせています。この時期は他の草と背丈を競争する必要が無いのか短い茎です。

<タンポポの黄色い花>

<周りはまだ枯れ草>

高野川では、中州に鹿が居ついている事は以前ご紹介しましたが、少しずつ下流に移動しているようです。京都土木事務所にも目撃情報を頂いておりますが、“えさを与えたり”“驚かせたり”しないで静かに見守ってください。

<中州で草を食む鹿>

<すこしずつ移動>

遠目に見ると、花が散ったように木の根元に白い花が咲いています。以前ご紹介した白い花ですが、今回は白い花とだけにしておきましょう。

<花が散った様に>

<木の根元に咲く白い花>

まだ3月ですが、川の中にいるのは動物だけではありませんでした。紅白の法被を着て、“赤ふんどし”姿の若者が川を渡ってきます。何かの儀式なのか?記念の何かなのか?尋ねる事はしませんでしたが、元気な若者達です。

<何かのお祭り?>

<人が担がれています 赤いふんどしも>

<帰りは飛び石を右岸へと渡っていきました>

荒神橋右岸の大きなベンチに目をやると、老朽化していた木製部分が綺麗に修復されていました。これで安心してご利用いただけます。

<綺麗に修復された木製のベンチ>

腰を下ろして見上げると、サクラの花が開花しています。(3月20日現在)今年のサクラは少し早めの様です。

<鴨川越しに>

<サクラ咲く>

<早い開花となりました>

京都府立植物園でも3月25日(土)からサクラのライトアップが始まっています。あっという間のソメイヨシノお見逃しなく。

平成28年3月24日 (京都土木事務所Y)

第231号 森里海連環学をご存じですか"その1"

大学院生の修了式記念スタディーツアーのお手伝い

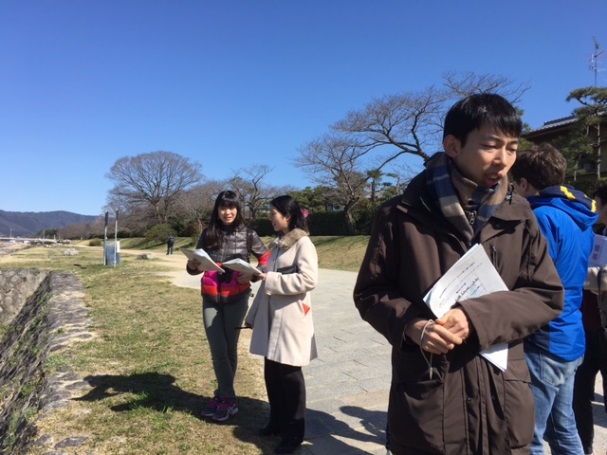

京都大学の森里海連環学教育ユニット主催「2015年度修了式記念 森里海連環スタディーツアー2016春in鴨川源流」という学習に出前講座でお手伝いをさせて頂きました。

小学生の学習のお手伝いはこれまでから何度も出前講座でお邪魔していますが、大学院生のお相手は初めての事です。今回は鴨川の中流域のフィールドから源流雲ヶ畑の体験ツアーです。

下鴨神社に集合した参加者は、日本人院生7名、海外からの留学生4名、日本人スタッフ5名、外国人スタッフ2名の皆さんです。外国人の皆さんは、ケニア、ミャンマー、インドネシア、フィージー、フランス、台湾と全員違うお国の方です。心配していたお天気も雲一つ無い快晴です。参拝後出雲路橋へ向かいます。

最初に橋の真ん中まで進んで上流側を眺めました。位置図を示して現在地から見た右端の辺りの山がこの後向かう鴨川源流桟敷が岳であることを説明しました。

<鴨川の上流 源流域>

<位置図>

<出雲路橋の上から>

<右に見える山が桟敷が岳>

山に降った雨が、森から里の川を流れ、海へと達する連環を体感する内容に沿ったお話という事で、下記の内容でお話をしました。

連環学スタディツアー2016春in雲ヶ畑資料

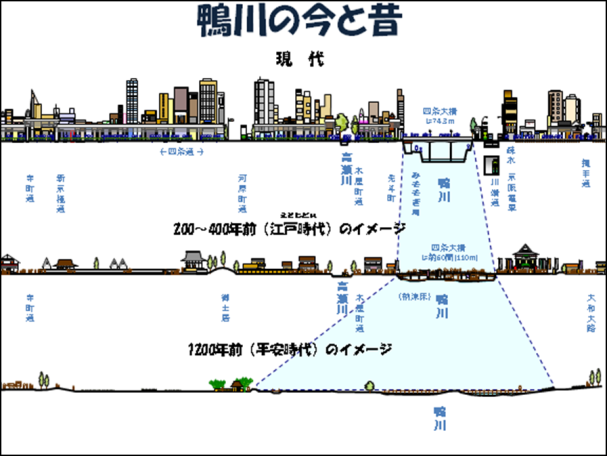

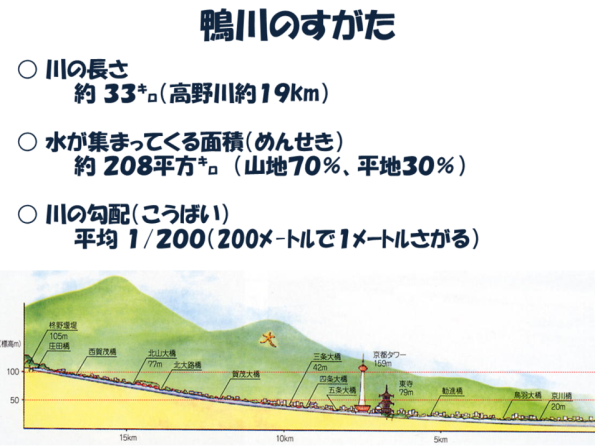

◆鴨川の今昔 鴨川の姿

鴨川は江戸時代(200年から400年前に)自然の流れを(広く浅い流れ)を真っ直ぐにして、狭く深い空間に封じ込めた都市河川です。

<鴨川流域>

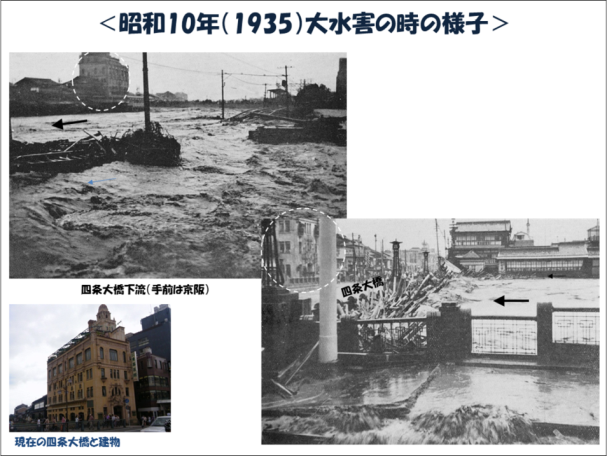

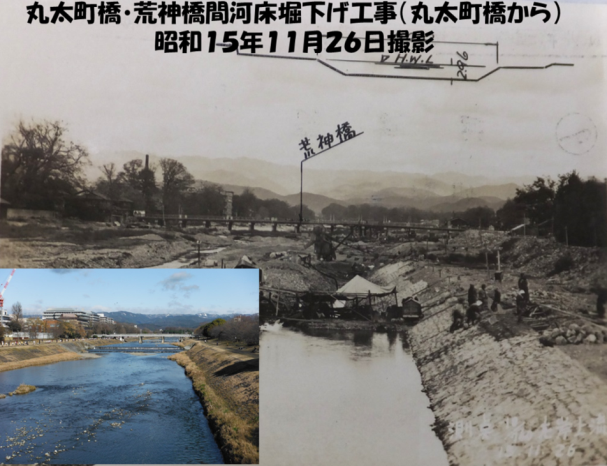

◆ 昭和10年の大水害 改修計画

鴨川は昭和10年の大水害で多くの橋が流されるなど大きな被災をしました。

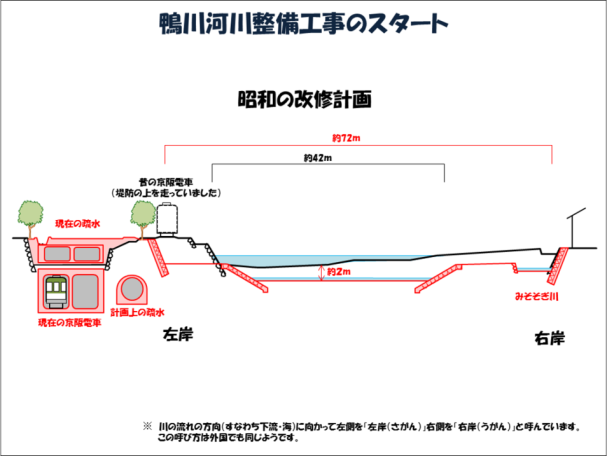

これを契機に川底を堀下げ、落差工を設置して堤防を高くして多くの水を安全に流せるように改修しました。

◆ 改修工事

・ 護岸の石積みと川底の堀下げ

・ 落差工、流れる速さをゆっくりにする。川底が流されないようにする。

◆ 最近の工事

(護岸工事)

<河川断面を広げる>

<石積みで景観配慮>

(浚渫工事)

<溜まった土砂を取り除く>

(公園整備)

<三条~四条間工事中>

<芝生と園路整備済み>

最近の出水

平成25年、平成26年、平成27年と3年連続して大水が鴨川を流れました。

中でも平成27年の出水は、鴨川の荒神橋地点の水位では、昭和56年から現在のテレメーターによる観測開始以降最高水位2.64m、総雨量300mm。目視でも昭和34年に次ぐ2番目の水位。

(平成25年9月の出水)

<三条大橋下流側から上流を望む>

<三条大橋下流左岸から右岸を望む>

◆ 合流式下水道

京都市の都市下水道は、基本的に雨水と汚水の合流式です。雨が降らない時は汚水は下水管の中を流れていますが、雨が降るとその雨水も同じ汚水管に流れ込みます。汚水管の容量はそれほど大きなものではありません。管がいっぱいになると、溢れた汚水混じりの雨水が鴨川へ流れ込みます。

◆ 生き物

鴨川には様々な生き物達が生活しています。その中でも野鳥の仲間を紹介します。あなたは見つけられるかな?

鴨川で目にする野鳥達

<アオサギ>

<ダイサギ>

<コサギ>

<マガモ>

<カルガモ>

<ヒドリガモ>

<セグロセキレイ>

<ハクセキレイ>

<キセキレイ>

<イソヒヨドリ>

<ヒヨドリ>

<ツグミ>

人の通行の妨げにならないように、高水敷に降りて広いところに集まって上記の内容資料に沿ってお話をさせて頂きました。

<高水敷へ移動>

<それではお話を始めます>

少しお話を始めたところで、目の前に“ジョウビタキ”のオスが姿を見せてくれました。お話を脱線して「ジョウビタキがいます」と指さしてしまいました。普段野鳥観察をしない参加者は「どこどこ?」と指さした方向を探します。

「あ、いたいた」と口々に写真を撮っておられました。

<ジョウビタキが>

<姿を見せてくれました>

一通りの説明を終えると、川の中の生き物を探したりしながら、次々と質問を受けました。

Q 川の中にカモを見つけて、あれは何という鳥ですか?

“マガモ”と“キンクロハジロ”

Q 河川と住宅の距離に決まりはありますか?

河川区域に入らなければ距離に決まりはありません

Q 川底に模様があるのはなんですか?

川底が洗い流されないように大きなブロックを設置しています

などなど、

皆さんメモを取りながら、熱心に説明を聞いて頂きました。

他府県出身の参加者には地元の河川との違い、海外からの参加者は自国の河川との違い、鴨川という都市河川がどのような河川なのか理解して頂けたようです。

<川の中にはカモ類が>

<高水敷にはネコもお出迎え>

<次々と質問を受けました>

<なるほど!>

鴨川に滞在できる時間のリミットが迫り、下鴨神社へ一旦引き返して次の目的地“鴨川源流雲ヶ畑へ向かいました。

鴨川に関する出前講座は、小学生、大学生、社会人、ご高齢の方まで、河川整備、防災、自然あらゆる年齢層、分野に対応いたします。鴨川真発見記をご覧頂いている皆様も、鴨川の事をもう少し詳しく知りたいという方がおられましたら京都土木事務所までお声かけください。

この後、鴨川真発見記でも幾度となくご紹介してきた鴨川源流雲ヶ畑を目指します。いつもお世話になっている久保常次・清美夫妻のお宅で源流域の生活と山仕事を体験されました。その様子は次回(その2)としてご紹介したいと思います。

平成28年3月30日 (京都土木事務所Y)

第232号 森里海連環学をご存じですか"その2"

鴨川源流の生活と山仕事の大切さを知る

鴨川真発見記第231号では、その1として市街地を流れる鴨川中流域のお話をさせて頂きました。その後、鴨川源流の雲ヶ畑へ移動して地元にお住まいで山主の久保さん宅でその暮らしに触れながらお腹を満たし、杉林の間伐や枝打ちの体験をされたツアー参加者に同行し取材させていただきました。

※ツアーの趣旨等は鴨川真発見記第231号でご確認ください。

チャーターバスで雲ヶ畑に到着したツアー一行は、久保さんとご対面、山仕事指導を手伝ってくれる山仕事サークル杉良太郎(すぎよしたろう)通称「すぎりょう」の3名の流暢な英語を交えた自己紹介を受けて用意されたプログラム「餅つき体験」の時を待ちます。

<雲ヶ畑の久保さん宅>

<“すぎりょう”の自己紹介>

ほどなく餅米が蒸し上がり、早速餅つき体験が始まりました。初めての体験は外国人留学生ばかりではなく日本人院生も同じです。つきなれた“すぎりょう”メンバーがお手本を見せてくれました。

<久保清美さんが整えて>

<息もぴったり“すぎりょう”>

<慣れない手つきで留学生>

<一斉にカメラが向けられます>

<次々と交代して>

<一人終えると拍手が起こります>

外国人ながら慣れた手つき腰つきで杵を振り上げつくのは、スタッフの講師さんです。“ぺたんぺたん”といい音が響きました。その後交代したのは日本人院生でしたが、杵を持つ手の幅が広すぎてうまくつけません。外野からは、「もっと手を滑らせながら」などと大勢の方から声がかけられました。当人は先生が多すぎての気分だったでしょう。

<外国人講師さんお上手>

<うまく力が伝わらない>

「さあ、あと3回」の掛け声がかかり、お餅がつきあがりました。つきたてのお餅を小さくちぎって丸めて「きなこ」「しょうゆ」「のり」思い思いの味付けで賞味しました。

<あと一回>

<お餅のつきあがり>

<ちぎって丸めて>

<味付けを>

つきたて餅のほかにも、「ぜんざい」「さばずし」「おつけもの」と日本のソウルフードを堪能して頂きました。

<“ぜんざい”美味しい!>

<“鯖寿司”も“お漬け物”も最高>

すっかりお腹一杯になったところで、雲ヶ畑の暮らしにふれるということで、久保さん宅に上がらせて頂いてくつろぎました。初めて目にする薪ストーブにも興味が集まっていました。

<これが薪ストーブか>

<広い部屋ですね>

しばしのお昼休みは終了です。久保さんの山へ間伐へと向かう時間が来ました。主催の清水先生から「お腹が一杯になったら、山仕事でお返しする時間ですよ」と声がかかると、久保常次さんは地下足袋を履きながら「しぼるで~」の一言。清美さんとはここでお別れ、記念撮影をして山へ向かいました。

<記念撮影>

<清美さんとは握手でお別れ>

<さあ出発>

<山の入り口に到着>

山の入り口に到着すると、参加者は3つの班に振り分けられて山仕事へ向かいます。急な林道を上がって、あらかじめ決めておいたスポットで間伐体験が始まります。この後想像以上に厳しい試練が待っているとは知らず・・・。

<笑顔で説明を聞く参加者>

<全員ヘルメット装着OK>

最初は常次さんと“すぎりょう”のベテランに見本を見せてもらいます。

<急な坂道を登る>

<事前準備>

見本の準備をしていた常次さんから「皆さん近くに来て見てください」との声に参加者は急な斜面を登っていきます。木を倒す方向側に水平と上から45度の角度に切れ目を入れて「受け口」をつくります。

<木につかまりながら>

<受け口が出来ました>

木を倒す方向は、比較的木と木の間が広く開けている方向を見定めて決めます。その方向はどの方向でも構いません。受け口の反対側からのこぎりを入れて追い口を進めていくと、追い口が開いて受け口側に倒れていきます。

<追い口を入れる>

<倒れました>

木が倒れると3等分くらいに切り、少し枝を払って水が流れた跡がある所に遮断する様に重ねておきます。こうする事によって、雨が降った時に土砂が流れ出す事を防ぎ、その葉はいくらかでも水を含む事ができて洪水を防ぐ事になるのです。

杉が密集して太陽の光が届かなくなった山肌に、間伐により光を当てて下草が生える様にして保水力を高めると同時に、先ほどの間伐材の配置により土砂の流出を防ぐ効果があるのです。

林業が盛んな頃は、この間伐により土砂や過度な水の流失を防いでいましたが、林業が衰退し山が放置された事によりこの効果が期待出来なくなっています。この状態が山が荒廃して降った雨や土砂の流出が増えているという事の実情です。

恥ずかしながら、私も「山が荒廃して山の保水能力が・・・」という事はなんとなく理解している気になっていましたが、目の前で「これこれこういう事」と聞いて初めて正確に理解する事が出来ました。

<間伐材をカットして>

<“みずみち”に並べる>

お手本が終わると、各班それぞれに“すぎりょう”の指導の元間伐が始まりました。常次さんに「こっちの方向に倒していいですか?」と声がかかると「さっき教えた。自分で考えなさい」と返事が返ります。

「もうすこし下の方に行きたいのですが、歩きやすい道がありません」の声には「山の中に道は無い、切り開きながら進め」と返事が返ります。

<こっちに倒していいですか?>

<安全な道がありません>

ただでさえ急斜面で、木につかまらなければ立っていられない状況ですが、常次先生は「やさしい」言葉はかけません。まるで人生の教訓を聞いているようです。普段やさしい常次さんが口にされた先ほどの「しぼるで~」の言葉の意味がわかりました。

<無理な体勢で>

<力を合わせて>

参加者の皆さんの様子を見守っていた常次さんから檄が飛びます。一人が長く切っていると疲れる。そこに居る者が出来る限り協力して(交代して)やるのが山仕事なのだと。加えて、何かあったら大きな声で伝えること。たとえば石が落ちたらそれを伝える、そうすることで少しでも危険を回避する事が出来る。

<受け口をつくる>

<汚れてもいい服装でよかった>

普段は、静かな山の中に、若者の英語と日本語の声が響き渡って賑やかな間伐体験です。

ようやく一本目の間伐が達成した班から、「倒れます。気をつけてください」と大きな声が響きました。

<倒れまーす>

<無事成功>

今回の間伐に選ばれたのは、13年生の杉です。曲がりがあったりして商品価値が低いものが間伐されて、まっすぐに伸びた杉は残されます。間伐材の切り口の年輪を数えてみようと試みましたが、正確に数えるのは難しいです。

<間伐材をカット>

<その切り口がこれ>

常次さんから、枝打ちの指示が出ました。枝が自由に四方八方に伸びた杉との格闘が始まりました。運動靴で参加の女性は、その杉の近くに移動するにも一苦労となりました。

<伸びた枝をかき分けながら>

<身動きとれない>

枝打ちを終えた班は、作業を終了して他の班の作業終了を待ちました。

その間に常次さんから、林業の厳しい現状をお聞かせ頂きました。

「親父の代は木を切って売る時代、僕の代は山を守って育てる代」

「以前はJAに勤めながら賞与で人に日当を払って守ってきた」

「今は“すぎりょう”や協力してくれる若者に助けられている」

「若者が山仕事を体験して楽しい思い出を持って帰って欲しい」

「仕事としてやるには、“キツイ”“キケン”“キタナイ”“ハラガヘル”」

「百年杉もいくらかは所有しているけれど、切って売っても乗用車一台買えば後は何も残らない」

「木を切り出す経費に比べ売れる価格は見合わない」などなど山仕事への想いが語られました。

<山仕事を終えた班>

<久保さんのお話>

久保さんの山の谷筋にも植樹された木が花を咲かせていました。青々とした葉を茂らせています。この木は鹿も食べない木のようです。その名は“シキミ”です。その名の由来の一説には果実に猛毒があり「悪(あ)しきみ」が略音化されて“シキミ”になったともいわれています。その葉にも毒があるのでしょう。

<治山ダム上から>

<黄色い花を咲かせる“シキミ”>

最近、鹿害が山からの土砂流出の原因であるとクローズアップして報道されていますが、鹿もその原因の一つであることは間違いありませんが、こういった山仕事離れも大きな要因であることを再確認することとなりました。

目の前の斜面には、小さな“スミレ”と“イワナシ”の花が春を告げていました。イワナシの実は小さいけれど“ナシ”のような味がして食べることが出来るそうです。

<小さな“スミレ”の花>

<ピンクがかった“イワナシ”の花>

最後の班の作業が終了して下山し、全体のプログラムも終了しました。みなさんお疲れ様でした。この体験がご参加の皆様のよい思い出になっただろうと確信しながらお見送りさせて頂きました。

<全員下山>

<お見送り>

今回の記事が鴨川真発見記をご覧の皆様に、森・里・海が連環していて、それを川が繋いでいる事を再認識して頂く機会になればと期待しつつ今回の記事を終えます。

平成28年度も引き続き情報発信させて頂く事となしました。今後ともよろしくお願いいたします。

平成28年3月30日 (京都土木事務所Y)

お問い合わせ