ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症罹患後に多いとされる症状(後遺症)について

罹患後に多いとされる症状(後遺症)の診療について

新型コロナウイルス感染症に罹患した後、症状が長引いたり、新たな症状が出現する方がいることが分かってきています。

WHO(世界保健機関)では「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもの、通常はCOVID-19の発症から3カ月経った時点にもみられる。」と定義しています。

代表的な症状としては、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下(ブレインフォグ)、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について|厚生労働省(mhlw.go.jp)

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A|厚生労働省(mhlw.go.jp)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き-別冊-罹患後症状のマネジメント(外部リンク)

罹患後症状(後遺症)を疑う症状にお悩みの方へ

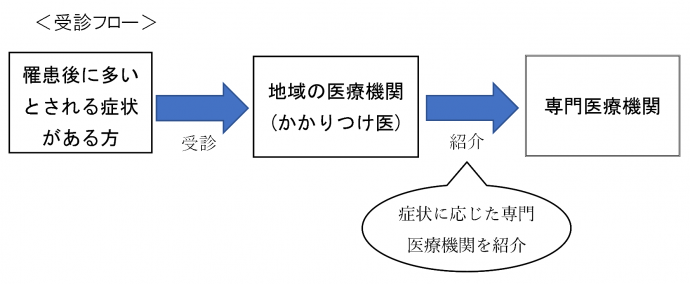

京都府では、新型コロナウイルス感染症の罹患後に多いとされる症状について、まず、地域の医療機関(かかりつけ医)を受診いただき、必要に応じて、地域の医療機関(かかりつけ医)から、症状に応じた専門医療機関を紹介いただく体制を整備しています。

新型コロナウイルス感染症の罹患後に多いとされる症状にお悩みの方は、まず、地域の医療機関(かかりつけ医)にご相談いただきますようお願いします。

かかりつけ医がない、またはかかりつけ医が罹患後症状に対応していない場合などで他の医療機関をお探しになる際には、以下の一覧をご活用ください。

罹患後に多い症状を診療可能な医療機関一覧(Exel)(エクセル:63KB)

罹患後に多い症状を診療可能な医療機関一覧(京都市PDF)(PDF:973KB)

罹患後に多い症状を診療可能な医療機関一覧(京都府PDF)(PDF:689KB)

医療機関を受診する際の注意事項

- 診療内容の詳細や受診手続きは医療機関により異なりますので、電話でお問い合わせの上、受診されることをお勧めします。

罹患後症状と仕事の両立あるいは休職してしまった場合

新型コロナの罹患後症状からの社会復帰は無理をすると身体への負担となり、体調悪化につながることもあります。医師と相談しながら休息と活動のバランスをとっていくことが大切です。休職や業務の調整が必要な場合も、医師に相談しましょう。

厚生労働省は治療と仕事の両立支援等の観点を含め、職場における罹患後症状に関する理解の一層の促進を図るため、企業の人事労務担当と労働者の皆様に向けたリーフレットを作成しています。こちらもご参照ください。

また、事業場が、罹患後症状を含む反復・継続して治療が必要となる疾病(型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)も含む)を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたガイドラインもあります。

さらに、病気を抱えながら働く方を支援するための、またはそのような方を雇用する場輪を支援するためのポータルサイトもあります。

罹患後症状が続く場合に活用できる支援制度

「Q14罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度はありますか。」参照

関連情報

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-4768 平日8時30分から17時まで(12時から13時のぞく)

ファックス:075-431-3970