ここから本文です。

イベント紹介

けいはんな学研都市で開催されたイベントを紹介するページです。

第51回交流会に潜入してみた

2024年5月17日

けいはんな学研都市。広々としていて、綺麗な街!里山・田園も近くて美しい!

ただ、広々し過ぎていて、お隣の建物が遠く、ご近所さんと距離があることだけが難点?!

しかし、そんな状況でも、実は様々なコミュニティが形成されている!一見クールな街に見えて、実は熱い人が多いのだ。そんなコミュニティ形成に務めてきた一つが、学研機構さん(公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構)の「けいはんな若手研究者交流会」。重ねてきた回数、既に50回!

けいはんなプラザ11階という、道行く人達からは絶対にわからないだろう高層階にも拘らず、この日も、多くの若手研究者が集っていました。

(春のライトアップ)

男子も女子も、みんなしゃべる、しゃべる!自分の研究に熱い思いがあるからでしょうね!「この春の新入社員です。京都けいはんなに初めて移り住んで来ました!」と、にこやかに挨拶する女子。そう、若手にとっては、こういう繋がりの場って絶対必要!

学研機構・大山コーディネーターさんのファシリテートも冴えわたる!学研課の若手係長ヤナギーも、グループ交流に突撃!

今後は大学とも連携し、学生が若手研究者と触れ合い、けいはんなの企業をリアルに理解できる場にもしていきたいとのこと。卒業後、京都を離れる学生が多い中、とても良いこと!さらに、地元の学生ロボットチーム(中学生から高専生・大学生)や、住民コミュニティにも参加してもらうパターンなどが生まれてくるかもしれません!

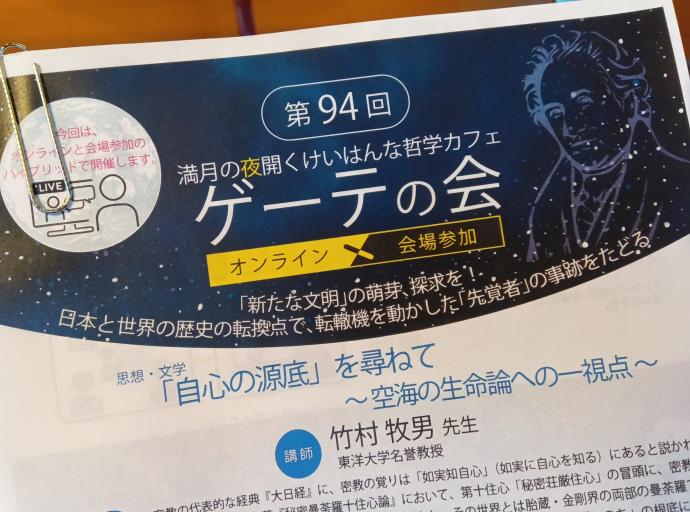

第94回ゲーテの会

2024年5月23日

「満月による開く」との謳い文句のとおり、夜な夜な開かれる「ゲーテの会」。高等研のホールに人々が集う。

今回のテーマは、空海の曼陀羅に関するお話。竹村先生の講演半分、参加者とのディスカッション(質疑)半分。遅れての参加ということを差し引いても、正直、筆者には難し過ぎて、さっぱりわからなかった。でも、こういう素晴らしい環境で、同じ場に居るだけで、なんか賢くなった気が!(いや、賢くはなってないですが、きっと心豊かにはなりました!)

7月13日には、「宗教哲学×生命科学×文化人類学『生命論』」と題して、「けいはんなmeta鼎談」が開催されるそう!楽しみです。

けいはんなイノベーション交流会vol24- 開放・融合・挑戦!

2024年6月17日

24回目を数える「イノベーション交流会」。今回は、新日本理化株式会社京都&Dセンター様(精華町)を見学。

起源は宇治川の水- 電気分解で酸素・水素を製造

2021年に「けいはんな学研都市」に設立された京都R&Dセンターの前身は、京都市伏見区にあった同社工場。1919年に「大阪酸水素株式会社」として設立され、伏見にあった発電所で生み出される電気の活用促進のため、当時流行していたスペイン風邪のために求められる「酸素」を「宇治川の水の電気分解」によって供給したのが、その始まりとのこと。スペイン風邪の流行が収まった後は「水素」を作って、食品や電子部品など様々な製品への機能性添加剤を開発されてきました。

社会を支える唯一無二の化学素材の数々

現在では、建材などの「可塑剤」、LED用封止材などの「合成樹脂原料」、HDD用潤滑油などの「機能性化学品」、化粧品、界面活性剤など天然油脂由来の「オレオケミカル」など、幅広い分野の製品を開発され、「唯一無二」のオリジナル素材を揃えておられます。また、原料については、徐々に、従来のアルコールなどの「石化由来」から、植物・動物などの「天然油脂」というの潮流だそうです。

「ガラス張り」の建物で「フルオープン」イノベーション

「何でも聞いてください!競合他社でも誰でも見学可能ですから」と呼びかけてくださったのは、今回ご講演いただきました、同社執行役員・研究開発本部長の水谷さん。2023年度も60件弱、約300名もの見学があったそう。

「開放・融合・挑戦」というコンセプトもかっこいい(ちなみに筆者のコンセプトは「勇気・努力・友情」。ちょっと似てる 笑)。まず、和風な玄関ロビーには「Be the best SPICE!」の文字!(この日の交流会の乾杯の発声は、関西文化学術推進機構の犬童さんの提案で「SPICE!」)。玄関ロビー横のラボは、顧客企業とともに試作開発を行うラボだそう!どんな機材が必要かもわからないので、徐々に拡充していくべく「フューチャースペース」も残しています、とのこと(いちいちフレーズがおしゃれ!)

本センターには、様々なタイプのラボがあります。配合技術、分子設計技術、油脂技術、樹脂改質技術など様々な研究開発が進められており、中には樹脂成型機等も備え、同社の素材を用いる顧客企業の製品を想定し、試作開発が行えるようにまでなっていました。

社員のみなさんは、フリーアドレス、極力ペーパーレス(ロッカーに収まる範囲まで)だそう。図書も少なめなのは「近くに国会図書館があり、みんなよく利用しています」とのこと!さすが学研都市。

文字通り「ガラス張り」の同センターの見学は、「ほぇ〜!ふぇ〜!」の連続でした。

お問い合わせ