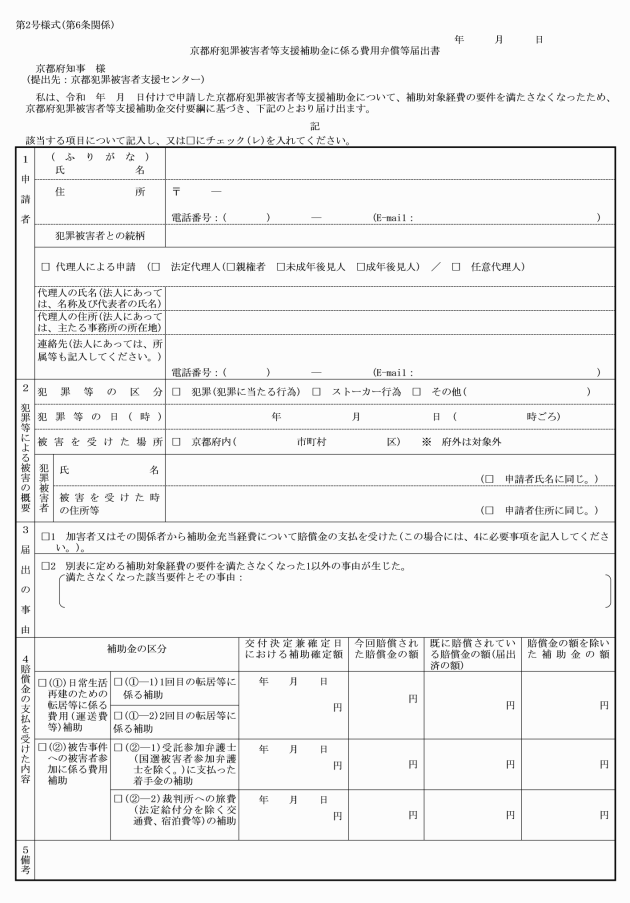

○京都府犯罪被害者等支援補助金交付要綱

令和5年4月28日

京都府告示第264号

京都府犯罪被害者等支援補助金交付要綱を次のように定める。

京都府犯罪被害者等支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、京都府犯罪被害者等支援条例(令和5年京都府条例第8号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の早期かつ円滑な生活の再建及びその経済的負担の軽減を図るため、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、京都府犯罪被害者等支援条例で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 犯罪被害者 犯罪等により被害を受けた者をいう。

(2) 遺族・被害者家族 犯罪被害者の遺族又は家族をいう。

(3) 参加被告事件 刑事被告事件(以下「被告事件」という。)のうち、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第316条の33第1項各号に掲げる罪に係る被告事件であって、前2号に掲げる者が同項の規定によりその手続への参加を許されたものをいう。ただし、当該被告事件が過失犯の罪に係るものであるときは、知事が特に認める場合のものに限る。

(4) 被害者参加人 参加被告事件に係る刑事訴訟法第316条の33第3項に規定する被害者参加人をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 規則第13条の規定による実績報告については、交付申請書の提出をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(交付決定の取消し)

第7条 知事は、被交付者から前条の届出があったときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 知事は、被交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定に係る補助金充当経費が別表に定める補助対象経費の要件を満たさなくなったと認めるとき。

(補助金の返還)

第8条 知事は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(報告の求め)

第9条 知事は、前2条の権限の行使に必要な範囲内で、被交付者に対し、必要な報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

附則

この告示は、令和5年4月28日から施行し、同月1日以後に行われた犯罪等による被害について適用する。

附則(令和5年告示第364号)

1 この告示は、令和5年7月13日から施行する。

2 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第176条から第178条までの罪又はこれらの罪の未遂罪は、この告示による改正後の京都府犯罪被害者等支援補助金交付要綱別表の1の項補助対象者の欄の(2)のウの(ア)のb又はeに掲げる罪とみなして、同項の規定を適用する。

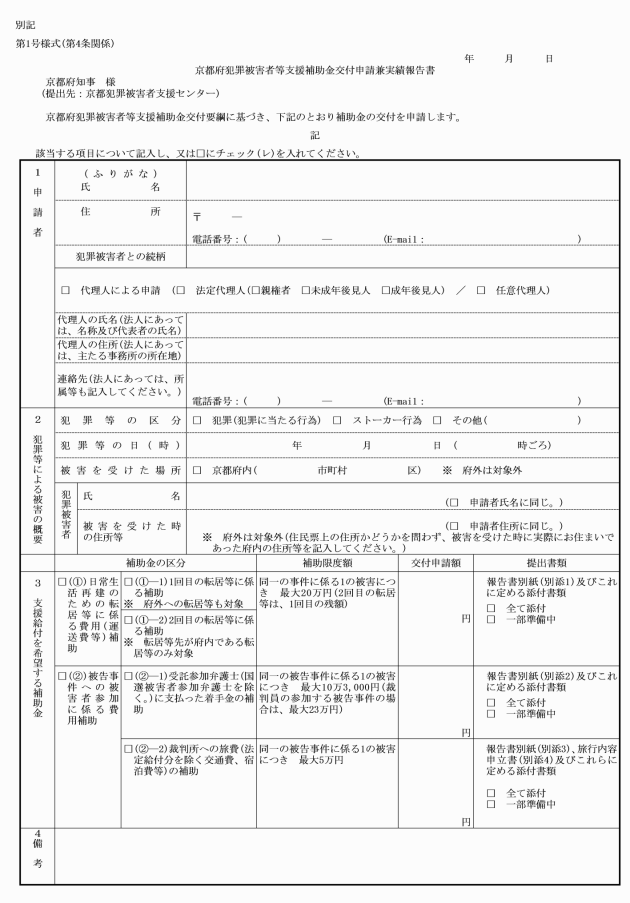

別表(第3条関係)

(令5告示364・一部改正)

区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |

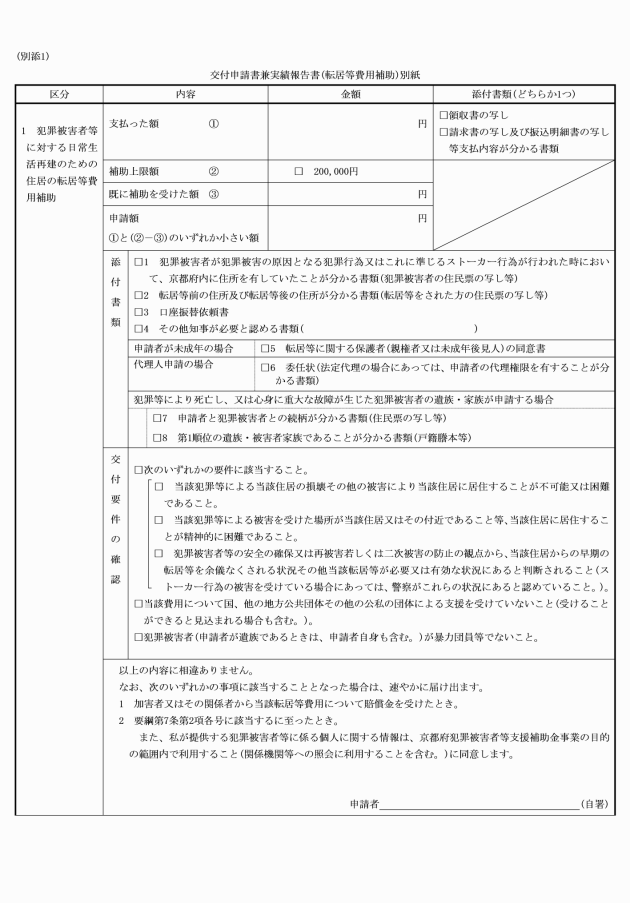

1 犯罪被害者等に対する日常生活再建のための住居の転居等費用補助 | 次に掲げる要件の全てを満たす犯罪被害者等 (1) 次のいずれかに該当し、かつ、犯罪被害者(イの者に該当する場合にあっては、イの者を含む。)が京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと。 ア 犯罪被害者 イ 次のいずれかに該当する遺族・被害者家族 (ア) 同居配偶者遺族等(犯罪等により、犯罪被害者が死亡し、又はその心身に重大な故障が生じた場合における当該犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、当該犯罪被害者が犯罪等による被害を受けた時において当該犯罪被害者と同居していたものをいう。以下同じ。) (イ) 同居遺族等(犯罪等により、犯罪被害者(同居配偶者遺族等がない者に限る。)が死亡し、又はその心身に重大な故障が生じた場合における当該犯罪被害者の2親等以内の親族であって、当該犯罪被害者が犯罪等による被害を受けた時において当該犯罪被害者と同居していたものをいう。) (ウ) その他転居費用の助成が特に必要であると知事が認める遺族・被害者家族 (2) その被害に係る犯罪等について、次のいずれにも該当すること。 ア 犯罪被害者が当該犯罪等による被害を受けた場所が京都府内であること。 イ 犯罪被害者が当該犯罪等による被害を受けた時において京都府内に住所(知事が特に認める場合は、居所を含む。)を有していたこと。 ウ 当該犯罪等が次のいずれかに該当すること。 (ア) 次に掲げる罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。) a 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(人を負傷させた罪にあっては、当該犯罪行為による犯罪被害者の傷病の程度が全治1箇月以上のものと認められる場合のものに限る。) b 刑法第176条(不同意わいせつ)、第177条(不同意性交等)又は第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪 c 刑法第220条(逮捕及び監禁)の罪 d 刑法第224条から第226条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買)の罪 e aからdまでに掲げる罪の未遂罪 (イ) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第3条の規定に違反する行為 (ウ) (ア)又は(イ)に掲げる行為に準じる心身に有害な影響を及ぼす行為として知事が特に認めるもの エ 当該犯罪等について警察に被害届(当該犯罪等がウの(イ)に該当する場合にあっては、警告申出書又は禁止命令等申出書)が提出され、かつ、受理されていること又はこれに準じる事実があること。 (3) その被害(二次被害を含む。)を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことに資する住居の転居又は転出(知事が特に認める場合は、これらを伴わない居所の移転を含む。以下「転居等」という。)に係る支援が必要と認められる次のいずれかの事情(当該犯罪等が(2)のウの(イ)に該当する場合にあっては、ウに掲げる事情)があること。 ア 当該犯罪等による当該住居の損壊その他の被害により当該住居に居住することが不可能又は困難であること。 イ 当該犯罪等による被害を受けた場所が当該住居又はその付近であること等、当該住居に居住することが精神的に困難であること。 ウ 犯罪被害者等の安全の確保又は再被害若しくは二次被害の防止の観点から、当該住居からの早期の転居等を余儀なくされる状況その他当該転居等が必要又は有効な状況にあると判断されること(当該犯罪等が(2)のウの(イ)に該当する場合にあっては、これらの状況にあると警察が認める場合に限る。)。 | 補助対象者(同一の被告事件に係る1の被害につき1人に限る。)の転居等(転居等先が府内である場合には、2回目の転居等を含む。)のために要した家財等の運送費(荷造りに要する費用その他のこれに付随する役務費を含む。)その他知事が必要と認める費用。ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。 (1) 補助対象者が未成年者であるときは、その親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)の同意がない場合 (2) 当該費用の全部又は一部について、国、他の地方公共団体その他の公私の団体による補助を受け、又は受けることができると見込まれる場合 (3) 加害者又はその関係者から当該費用に係る賠償金の支払を受け、又は受けることができると見込まれる場合 (4) 当該費用への補助を行うことが社会通念上適切でないと知事が認める場合 | 同一の被告事件に係る1の被害につき、次の額のいずれか少ない額 (1) 20万円 (2) 補助対象経費の額(2回目の転居等に係る補助対象経費を含むときは、当該補助対象経費の額と1回目の転居等に係る補助対象経費の額との合計額) |

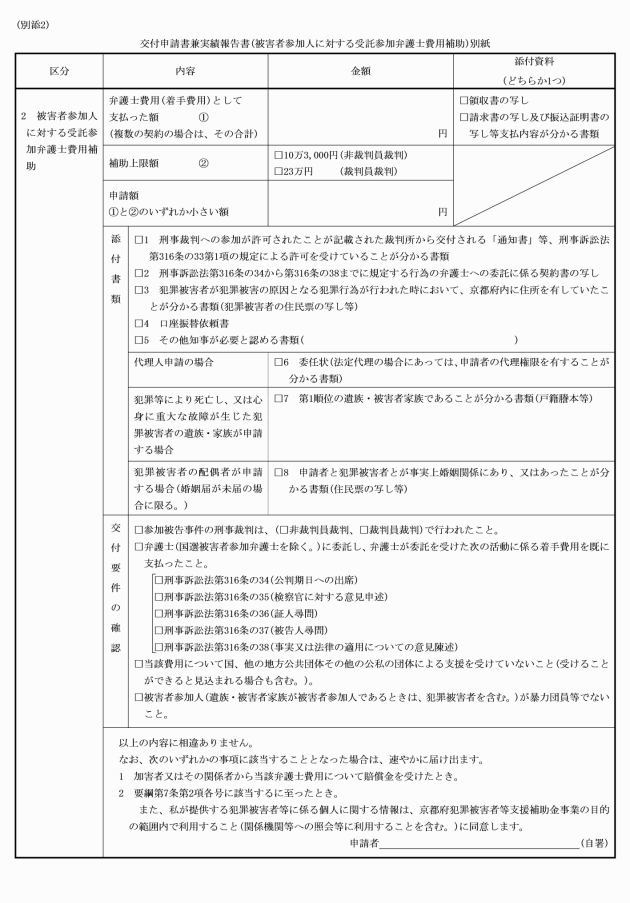

2 被害者参加人に対する受託参加弁護士費用補助 | 次に掲げる要件の全てを満たす被害者参加人 (1) 参加被告事件について、刑事訴訟法第316条の34から第316条の38までに規定する行為を委託した弁護士(総合法律支援法(平成16年法律第74号)第5条に規定する国選被害者参加弁護士を除く。以下「受託参加弁護士」という。)に対し、当該委託につき作成された契約書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)に基づきその報酬(以下「受託参加弁護士報酬」という。)を支払った者であること。 (2) 参加被告事件に係る犯罪行為について、次のいずれにも該当するものであること。 ア 犯罪被害者が当該犯罪行為による被害を受けた場所が京都府内であること。 イ 犯罪被害者が当該犯罪行為による被害を受けた時において京都府内に住所(知事が特に認める場合は、居所を含む。)を有していたこと。 (3) 被害者参加人(遺族・被害者家族が被害者参加人であるときは、犯罪被害者を含む。)が暴力団員等でないこと。 | 補助対象者(同一の参加被告事件に係る1の被害につき1人に限る。)が受託参加弁護士に対し受託参加弁護士報酬を支払った場合におけるその着手金に相当する部分に係る費用。ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。 (1) 当該費用の全部又は一部について、国、他の地方公共団体その他の公私の団体による補助を受け、又は受けることができると見込まれる場合 (2) 加害者又はその関係者から当該費用に係る賠償金の支払を受け、又は受けることができると見込まれる場合 (3) 当該費用への補助を行うことが社会通念上適切でないと知事が認める場合 | 同一の参加被告事件に係る1の被害につき、各審級における手続を通じて、次の額のいずれか少ない額 (1) 10万3,000円(裁判員の参加する被告事件にあっては、23万円) (2) 補助対象経費の額(受託参加弁護士が複数であるときは、その総額) |

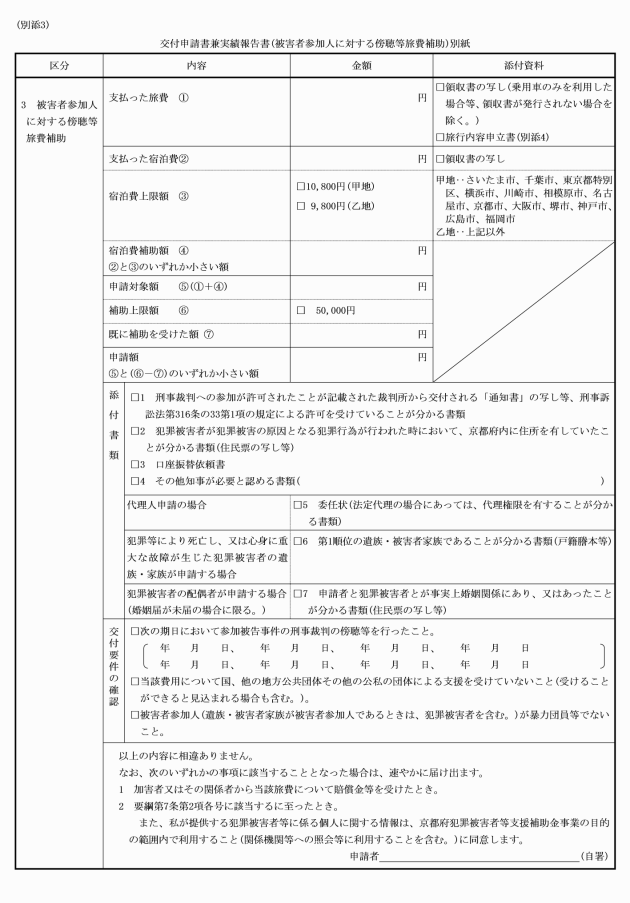

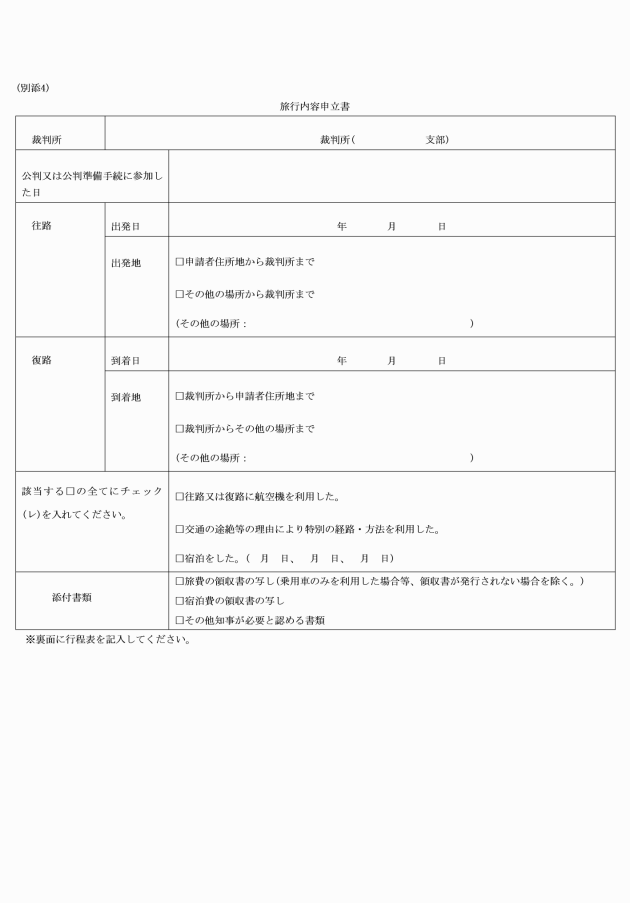

3 被害者参加人に対する傍聴等旅費補助 | 次に掲げる要件の全てを満たす被害者参加人 (1) 被害者参加人が、公判期日又は公判準備(以下「公判期日等」という。)において参加被告事件の手続を傍聴する等、当該公判期日等に出席する以外の方法により当該手続への参加(以下「傍聴等」という。)をしたこと。 (2) 2の項の補助対象者の欄の(2)及び(3)に該当すること。 | 補助対象者が傍聴等のために要した交通費及び宿泊費。ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。 (1) 当該費用の全部又は一部について、国、他の地方公共団体その他の公私の団体による補助を受け、又は受けることができると見込まれる場合 (2) 補助対象者が参加被告事件に係る他の被害者参加人等の自動車に同乗した場合等、同一の参加被告事件に関して、他の被害者参加人等に対し法令の規定等により支給され、又は支給されると見込まれる車賃、宿泊費等に係る旅費の支給又はその相当額の補助(この項に定める補助を含む。)の対象となる経費と重複する場合 (3) 当該費用への補助を行うことが社会通念上適切でないと知事が認める場合 | 同一の参加被告事件に係る1の被害につき、各審級における手続を通じて、次の額のいずれか少ない額 (1) 5万円 (2) 次の補助対象経費の区分に応じ、それぞれに定める額(2以上の往復の行程があるときは、その総額)の合計額 ア 交通費 傍聴等のための交通費につき京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の規定に基づき6級以下の職務にある職員に支給される旅費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費(有料道路の通行に要する費用に係る部分に限る。)に限る。)の額に相当する額の範囲内で知事が認める額 イ 宿泊費 遠方からの傍聴等のため当該裁判所の所在地付近に宿泊を要すると知事が認める場合にあっては、当該宿泊に要する経費につき京都府旅費条例の規定に基づき6級以下の職務にある職員に支給される旅費(宿泊費に限る。)の額に相当する額の範囲内で知事が認める額 |