○京都府産業廃棄物税条例施行規則

平成16年12月7日

京都府規則第43号

京都府産業廃棄物税条例施行規則をここに公布する。

京都府産業廃棄物税条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

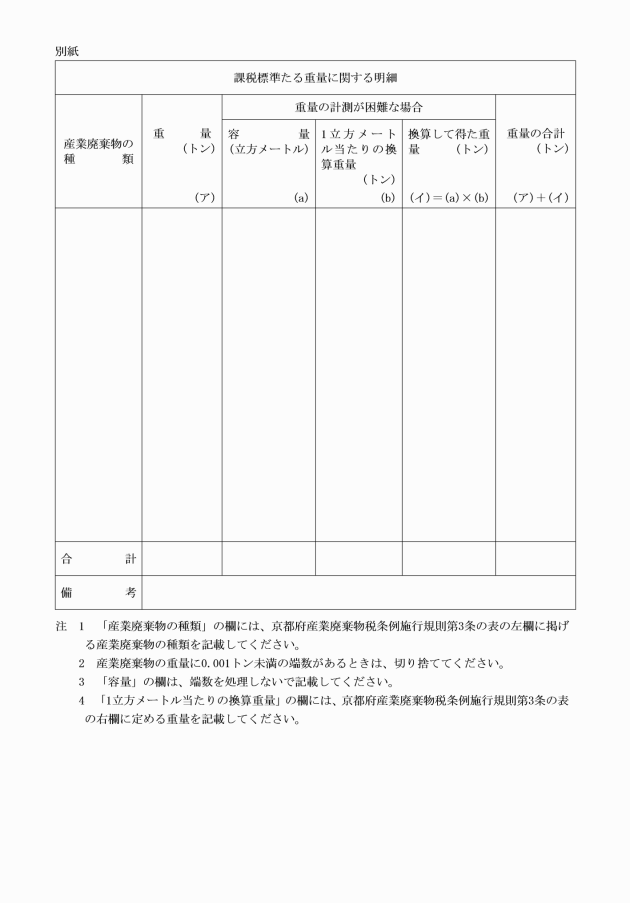

産業廃棄物の種類 | 重量(トン) |

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項第1号に掲げる燃え殻 | 1.14 |

(2) 廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる汚泥 | 1.10 |

(3) 廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる廃油 | 0.90 |

(4) 廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる廃プラスチック類 | 0.35 |

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第2条第1号に掲げる紙くず | 0.30 |

(6) 廃棄物処理法施行令第2条第2号に掲げる木くず | 0.55 |

(7) 廃棄物処理法施行令第2条第3号に掲げる繊維くず | 0.12 |

(8) 廃棄物処理法施行令第2条第4号に掲げる動物又は植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |

(9) 廃棄物処理法施行令第2条第4号の2に掲げる獣畜及び食鳥に係る固形状の不要物 | 1.00 |

(10) 廃棄物処理法施行令第2条第5号に掲げるゴムくず | 0.52 |

(11) 廃棄物処理法施行令第2条第6号に掲げる金属くず | 1.13 |

(12) 廃棄物処理法施行令第2条第7号に掲げるガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 1.00 |

(13) 廃棄物処理法施行令第2条第8号に掲げる鉱さい | 1.93 |

(14) 廃棄物処理法施行令第2条第9号に掲げるコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |

(15) 廃棄物処理法施行令第2条第10号に掲げる動物のふん尿 | 1.00 |

(16) 廃棄物処理法施行令第2条第11号に掲げる動物の死体 | 1.00 |

(17) 廃棄物処理法施行令第2条第12号に掲げるばいじん | 1.26 |

(18) 廃棄物処理法施行令第2条第13号に掲げる廃棄物 | 1.00 |

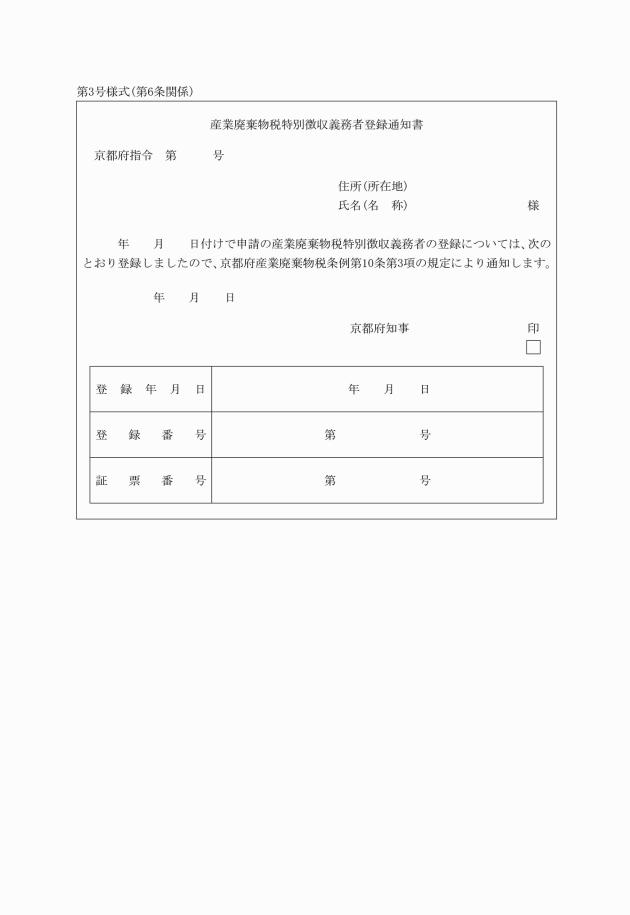

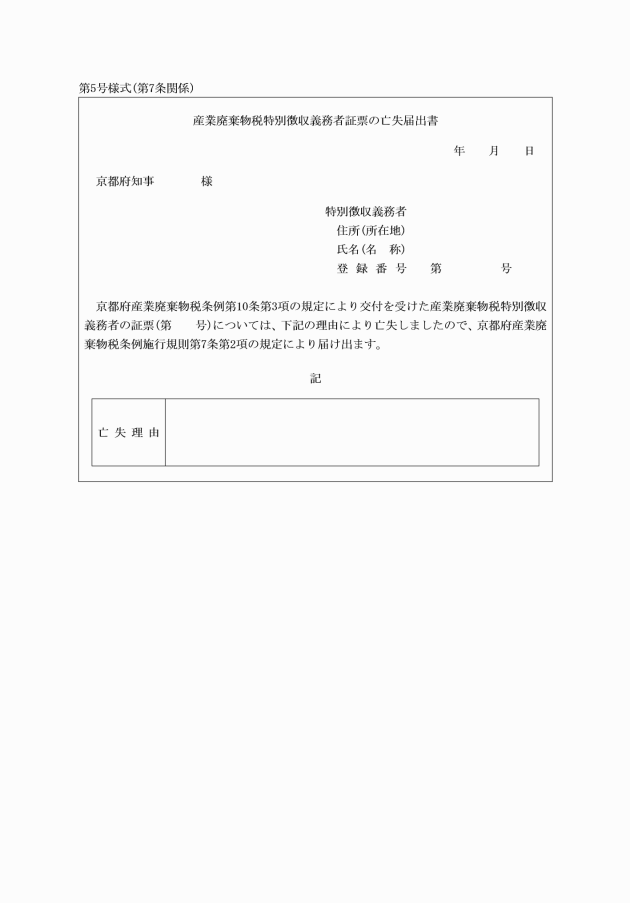

2 登録特別徴収義務者は、証票を亡失した場合においては、遅滞なく、別記第5号様式による届出書によって知事にその旨を届け出なければならない。

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定は、条例第12条第1項の規定により徴する担保の提供手続について準用する。

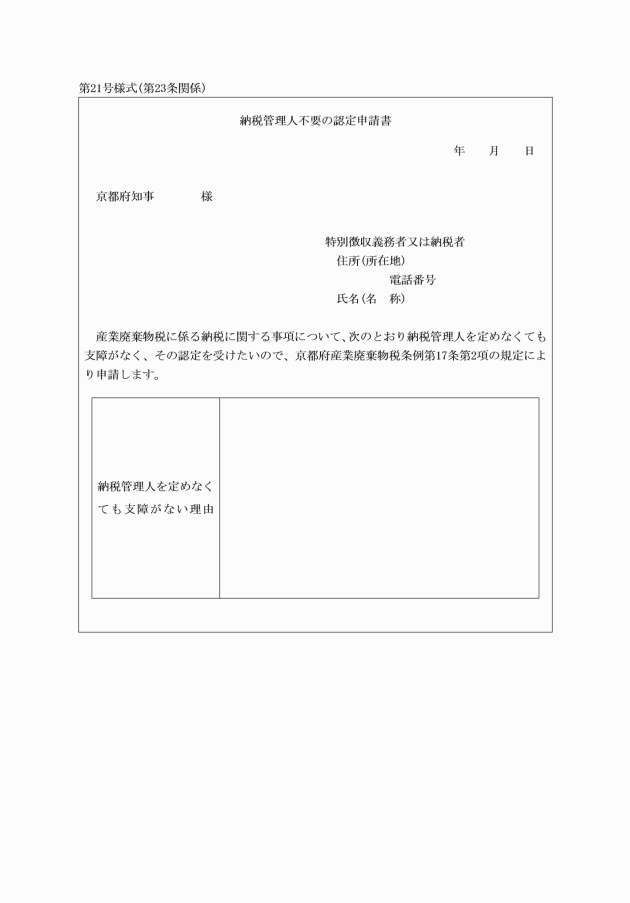

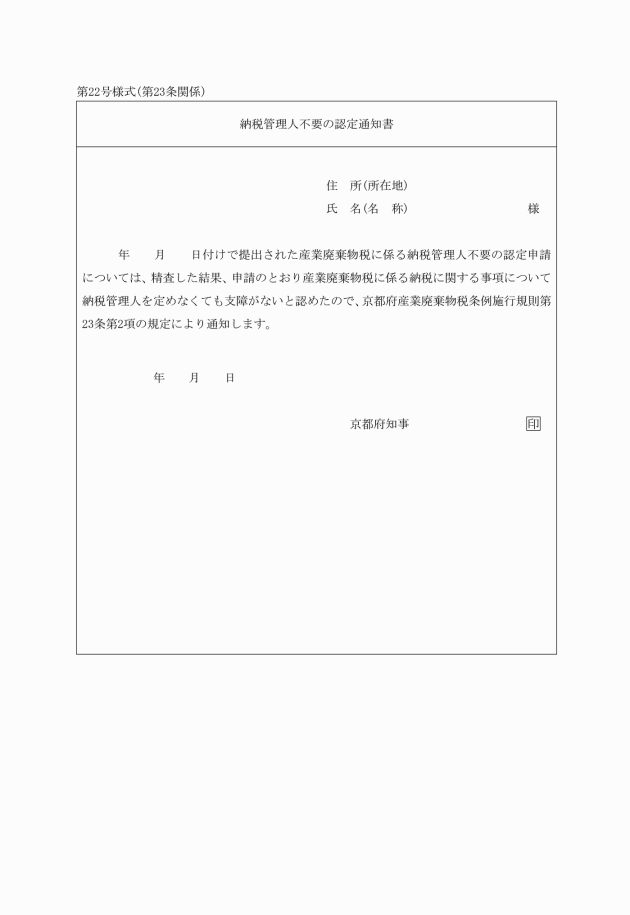

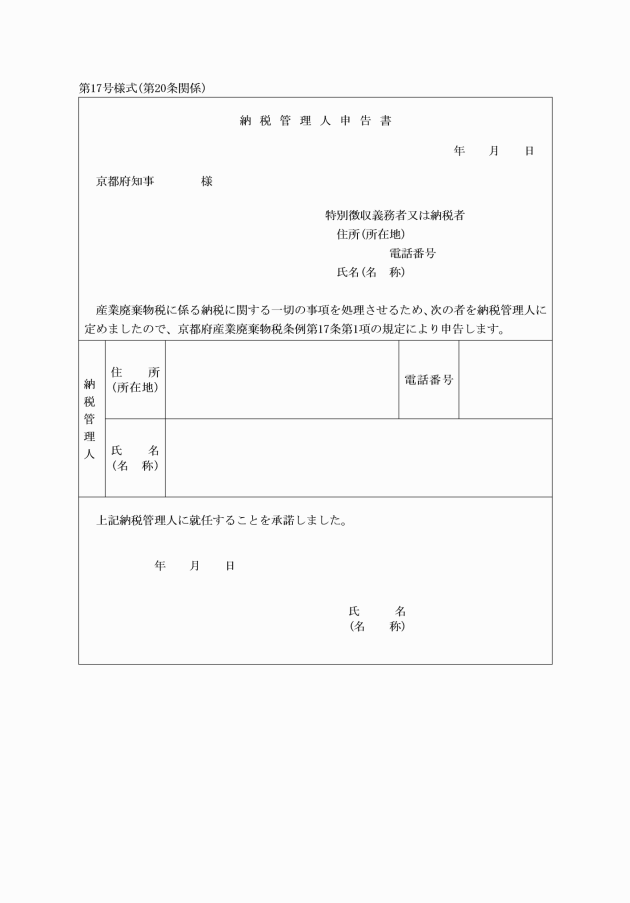

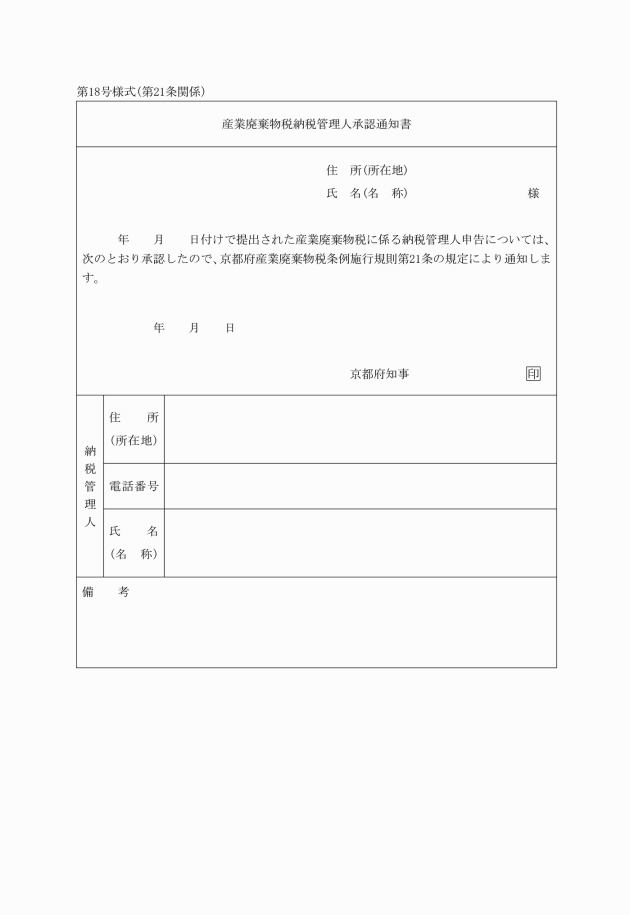

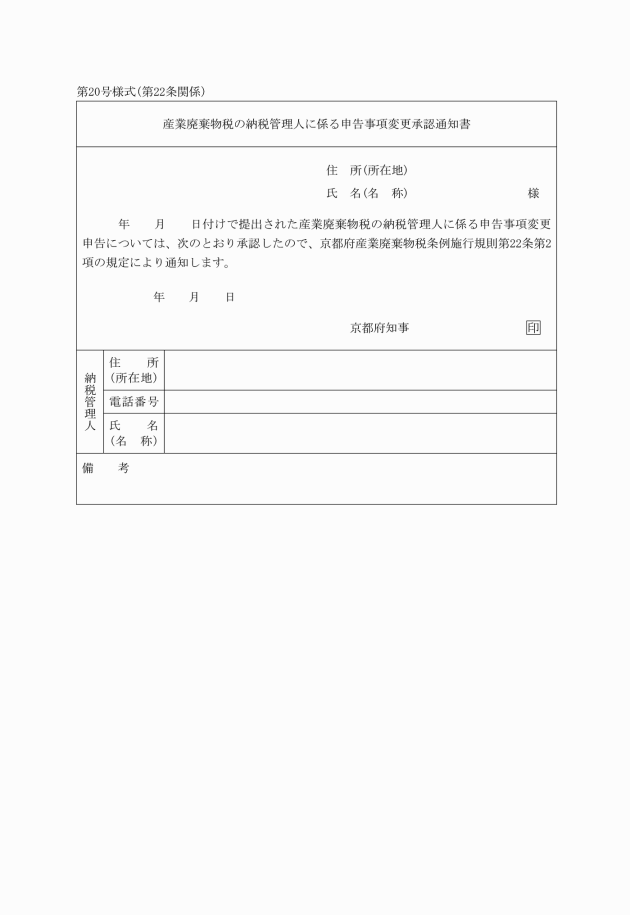

(納税管理人の承認の通知)

第21条 条例第17条第1項前段の規定による納税管理人の承認は、別記第18号様式により行うものとする。

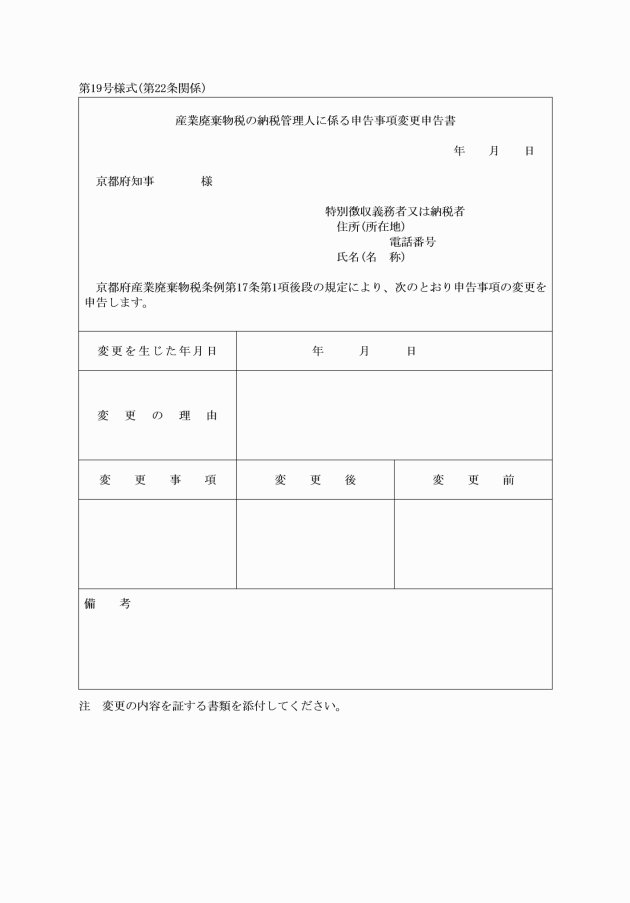

(納税管理人申告書記載事項に変更を生じた場合の手続等)

第22条 条例第17条第1項後段の規定による変更等申告は、別記第19号様式により行わなければならない。

2 条例第17条第1項後段の規定による納税管理人の変更の承認は、別記第20号様式により行うものとする。

(条例第19条第2項の規則で定めるもの)

第24条 条例第19条第2項に規定する規則で定めるものは、最終処分に係る処理費用の収支が把握できる帳簿その他知事が必要と認める書類とする。

(1) 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条において同じ。)に当該特別徴収義務者等が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第5項第4号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはア及びイに掲げる書類を除くものとし、当該帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはウに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

ア 当該帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下この条において同じ。)の概要を記載した書類

イ 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

ウ 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

エ 当該帳簿に係る電子計算機処理並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)

(2) 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

(3) 地方税に関する法令の規定に基づく当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

ア 当該帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

(ア) 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(イ) 当該帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。

イ 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連帳簿(当該帳簿に関連する帳簿をいう。イにおいて同じ。)の記録事項(当該関連帳簿が、条例第20条第1項の規定により当該関連帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関連帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は同条第4項若しくは第6項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(同条第4項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項及び次条において同じ。)による保存をもって当該関連帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

ウ 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

(ア) 取引年月日、取引金額及び取引先((イ)及び(ウ)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

(イ) 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

(ウ) 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

(2) 条例第20条第4項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者等 次に掲げる要件

ア 前号に定める要件

ウ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。

エ 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

オ 当該帳簿の保存期間(条例第19条第1項の規定により帳簿の保存をしなければならないとされている期間をいう。)の初日から当該帳簿に係る産業廃棄物税の法定納期限(法第11条の4第1項に規定する法定納期限をいう。)後3年を経過する日までの間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第2号及び前号ウに掲げる要件(当該特別徴収義務者等が地方税に関する法令の規定に基づく当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ウ((イ)及び(ウ)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ウに規定する機能(当該者が地方税に関する法令の規定に基づく当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ウ(ア)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

4 条例第20条第3項に規定する規則で定める装置は、スキャナとする。

(1) 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。

ア 当該書類等に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

イ 当該書類等に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該書類等の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

ア スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。

(ア) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)Z6016附属書AのA.1.2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。

(イ) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること。

イ 当該書類等の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該書類等の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)。

(ア) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該書類等の保存期間(条例第19条第2項の規定により書類等の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

ウ 当該書類等に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。

(ア) 当該書類等に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(イ) 当該書類等に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

(4) 当該書類等に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が35センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

ア 整然とした形式であること。

イ 当該書類等と同程度に明瞭であること。

ウ 拡大又は縮小をして出力することが可能であること。

エ 日本産業規格Z8305に規定する4ポイントの大きさの文字を認識することができること。

(5) 当該書類等に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

イ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

ウ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

6 特別徴収義務者等が、災害その他やむを得ない事情により、条例第20条第3項前段に規定する規則で定めるところに従って書類等に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該規則で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。

7 条例第20条第3項の規定により書類等に係る電磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代えている特別徴収義務者等は、当該書類等のうち当該書類等の保存に代える日(第2号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類等(以下この項及び次項において「過去分書類等」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分書類等の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を知事に提出したとき(従前において当該過去分書類等と同一の種類の書類等に係る適用届出書を知事に提出していない場合に限る。)は、第5項第1号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類等(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分書類等に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該書類等の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)」とあるのは「こと」とする。

(1) 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

(2) 基準日

8 前項の規定により過去分書類等に係る電磁的記録の保存をする特別徴収義務者等が、災害その他やむを得ない事情により、条例第20条第3項前段に規定する規則で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該規則で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができないこととなったと認められるときは、この限りでない。

9 条例第20条第3項後段に規定する規則で定める要件は、書類等に係る電磁的記録について、当該書類等の保存場所に、条例第19条第2項の規定により当該書類等の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

(令5規則29・全改・一部改正、令7規則5・一部改正)

(1) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

ア 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

イ 次に掲げる事項が記載された書類

(ア) 特別徴収義務者等(その者が法人である場合には、当該法人の帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(イ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(ウ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B7186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

3 条例第20条第6項に規定する規則で定める場合は、同条第1項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者等の当該帳簿又は同条第2項の規定により書類等に係る電磁的記録の保存をもって当該書類等の保存に代えている特別徴収義務者等の当該書類等の全部又は一部について、その保存期間(条例第19条の規定により帳簿又は書類等の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

(令5規則29・全改)

(求償権に基づいて訴えを提起した場合における援助の手続)

第27条 法第733条の15第3項の規定による求償権に基づいて訴えを提起した特別徴収義務者は、同条第4項の規定による証拠の提供その他必要な援助を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 訴えを提起する原因となった産業廃棄物税額

(2) 訴えを提起した理由及びその内容

(3) 提供を要する証拠の内容

(4) 援助を受けたい事項

(賦課徴収等)

第28条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、法、令、省令又は京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)の定めるところによる。この場合において、同規則第1条中「京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「条例」という。)」とあるのは「京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「条例」という。)、京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号)及び京都府産業廃棄物税条例施行規則(平成16年京都府規則第43号)」と、同規則第3条第1項第10号中「府たばこ税」とあるのは「府たばこ税及び産業廃棄物税」とする。

附則

附則(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第37号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中京都府府税規則別記第4号様式、別記第4号の2様式、別記第5号の2様式から別記第6号様式まで、別記第7号の2様式及び別記第7号の3様式の改正規定並びに第3条の規定 平成19年1月1日

附則(平成19年規則第21号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

6 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成25年規則第43号)抄

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成28年規則第7号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成28年規則第52号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、「ための緊急」を「ため緊急」に改める部分は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第51号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年規則第15号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和5年7月29日までの間に京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号)第19条第2項に規定する書類等(以下この項及び次項において「書類等」という。)に記載すべき事項に係る電磁的記録について保存が行われる場合における第1条の規定による改正後の京都府産業廃棄物税条例施行規則第25条第5項の規定の適用については、同項第2号イ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

3 第2条の規定による改正後の京都府産業廃棄物税条例施行規則第25条第5項の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に保存が行われる書類等について適用し、同日前に保存が行われた書類等については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平17規則22・平28規則7・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(平19規則21・平25規則43・令2規則51・令3規則15・一部改正)

(平17規則22・平28規則7・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(平17規則22・平28規則7・一部改正)

(平19規則21・平25規則43・令2規則51・令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(平18規則37・全改、平19規則21・平25規則43・平28規則7・平28規則52・令2規則51・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)