ここから本文です。

植物園よもやま話「200年の植物園には200年の木がある」

「タイサンボク」

令和7年3月28日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【26】

タイサンボクは北米原産のモクレン科の常緑性高木です。日本に渡来したのは明治時代初期で、新宿御苑に植えられたのが始まりとされます。

植物園会館西側の個体は戦前の樹木目録に記載されており、樹齢100年以上はあります。

花は6月の梅雨時期に白い花弁とガク片をつけます。花の中心部には円錐状に集まった雌しべと周りに多数の雄しべをつけます。学名はMagnolia Grandiflora(巨大な花)で名前のとおりこの仲間では最大の花をつけます。

当園の樹木は下枝を残す自然樹形を保つことを基本としており、花や葉を目の高さで観察することが可能です。

植物園にはその歴史の古さに比例して古い木が残ります。これらを後世に伝えるのが植物園の大切な役割のひとつです。(おわり)

タイサンボク(花)

タイサンボク(花)

「マルバチシャノキ」

令和7年3月21日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【25】

マルバチシャノキは本州、四国、九州、沖縄、中国、台湾の暖地の海岸近くに生育するムラサキ科の樹木です。若葉にチシャ(レタス)のような苦みのある味があることから名がつきます。花は、春に丸まった散状花序(チシャノキは円錐花序)をつけ、秋にはチシャノキより大きな果実をつけます。

桜林にある個体は1937年(昭和12年)にパリ自然科学博物館付属植物園から種子導入したもので、1940年に植栽しています。国内に分布している植物をフランスから取り寄せた理由はわかりませんが、当時、海外の植物園と積極的な種子交換を行っている中で送られてきたものと思われます。

当時の植栽台帳には「チシャノキと対植す」と記されており、チシャノキと比較観察できるように配置しています。

マルバチシャノキ(花)

マルバチシャノキ(花)

マルバチシャノキ(果実)

マルバチシャノキ(果実)

「オオシダレザクラ」

令和7年3月14日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【24】

京都の桜守佐野藤右衛門氏と当園の関係は、大正時代の植物園創設期の寺崎良策主任技師との関係にまで遡ります。寺崎は明治神宮の創建に関わったのち、京都植物園建設のために赴任します。

寺崎は優れた桜品種保全のために東京荒川堤由来のサトザクラ38種を先々代(第14代)佐野藤右衛門父子に託しています。そのサクラは、戦後の荒廃で枯死寸前だった園内のサクラに変わり、再開園以降の桜見本園設置の際に用いられました。

その後の桜林の充実には当代(第16代)の藤右衛門氏の大いなる力添えをいただきました。花しょうぶ園北側のオオシダレザクラは、円山公園の先代「祗園枝垂れ」の種子から育てられた苗が寄贈され、1964年に植栽した個体です。

オオシダレザクラ

オオシダレザクラ

「ニイタカカマツカ」

令和7年3月7日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【23】

当園の樹木には日本初導入種とされるものがいくつかあり、植物園会館前のソテツの東側に植栽している本種もそのひとつです。大正から昭和にかけて活躍した造園家の上原敬二が著わした『樹木大図説』(1959年)には「日本には昭和初年に入り、基本種と共に京都植物園に有り。」と記載があります。

中国では中部・西部に自生する常緑低木または小高木で、中国名「紅果樹」として観賞用に栽培されています。

当園では6月頃に白色の花をつけ果実は秋に赤く熟し、葉はときに紅葉します(写真)。学名のストランバエシア・ダビディアナは、中国で植物調査を行ったフランス人宣教師アーマン・ダヴィド(1826~1900)の名にちなみます。彼はパンダやハンカチノキ(ダビディア、中国植物園及び盆栽・鉢物展示場南側に植栽)も発見しています。

ニイタカカマツカ

ニイタカカマツカ

「トキワマンサク」

令和7年2月28日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【22】

常緑の植物の名前にはトキワ(常盤)とつくことがよくあります。松や椿なども常盤木(ときわぎ)のひとつで、一年中葉が緑であることから、古来よりおめでたい植物とされています。源氏物語(総角・浮舟)にも常盤木が登場しますが、何の常緑樹を指すかはわかりません。

トキワマンサクはマンサク科トキワマンサク属(1属1種)の常緑広葉樹で、日本では静岡・三重(伊勢神宮の森)・熊本の限られた場所と、中国南部に隔離分布します。

園内では、大芝生地の東側に2つの個体があり、4月下旬にクリーム色の細長い4枚の花弁をもつ花を樹冠いっぱいにつけます。本種には花弁がピンクや赤などの園芸品種も多く作出されており、四季 彩の丘の北側には品種見本のような生垣もあります。

トキワマンサク

トキワマンサク

「オオカナメモチ」

令和7年2月21日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【21】

オオカナメモチは中国の比較的標高の高いところに自生し、日本では九州や沖縄の暖地にまれに生えるバラ科樹木です。近い仲間のカナメモチよりも葉が大きく刺状の細かい鋸歯(のこぎり状の切れ込み)があるのが特徴です。

当園の個体は、1935年(昭和10年)に中国の南京総理陵植物園との種子交換によって導入されたものです。1937年6月18日、貞明皇太后が当園に行啓された際の行啓記念樹で、当時の浦川技師がオオカナメモチの中国名「石楠」と同じ名前のシャクナゲの違いなどの説明を行ったと伝わります。現在植栽されている場所(梅林の東側)は、行啓の御便殿(休息所)跡地にあたります。

4月下旬に五弁の小さな白い花を樹冠いっぱいにつけます。

オオカナメモチ

オオカナメモチ

「ハリモミ」

令和7年2月14日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【20】

マツ科トウヒ属には北海道に多いエゾマツやアカエゾマツ、中部山岳地帯や紀伊半島などに自生するトウヒなど国内には7種があります。

ハリモミは四国、九州にも分布し、トウヒ属の仲間では最も南にまで広がり、葉、球果とも最大になります。また、葉が触ると痛いほど鋭くとがっていることから、バラモミの別名を持ちます。雌雄異花で雌花は上向きに着きますが球果が成長すると下垂し、球果が上向きにつくモミ属と区別できます。

戦後、荒廃した植物園は多方面から協力を得て1961年(昭和36年)の再開園を果たしましたが、観覧温室向かい側にある個体は武田薬品工業京都薬用植物園から導入したものです。下枝が張った円錐形の樹形は見事で、秋には熟した球果を目の高さで見ることができます。

ハリモミと球果

ハリモミと球果

「カイヅカイブキ」

令和7年2月7日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【19】

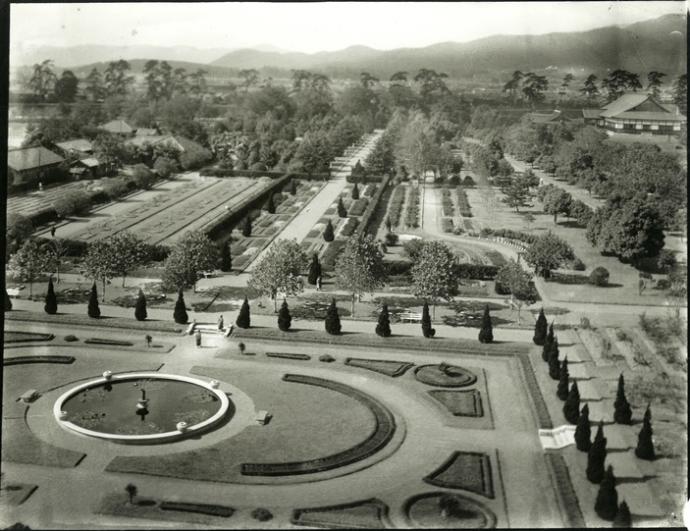

開園当初の写真(下)には、洋風庭園に植栽されているカイヅカイブキの苗があります。樹齢約30年の苗を植栽したとされるので、130年の古木になります。現在、観覧温室の向かい側などを含めて約40本が残ります。

原種のイブキ(ビャクシン)は海岸の岩場の絶壁などに自生するヒノキ科樹木で、京都府庁旧館前には樹齢300年以上の木があります。本種はその園芸品種としてつくられ、明治期に渡来したヒマラヤスギとともに昭和初期に人気を博した樹木のひとつで、現在でも公園の緑化樹や民家の生垣としてよく植栽されています。

剪定しないと枝がよじれて伸び火炎状の樹形になります。また、ナシやリンゴの赤星病の宿主になることから、近くには植えないようします。

沈床花壇方面から西を望む(1928年/昭和3年)

沈床花壇方面から西を望む(1928年/昭和3年)

現在のカイヅカイブキ(沈床花壇西側)

現在のカイヅカイブキ(沈床花壇西側)

京都府庁旧館前のイブキ

京都府庁旧館前のイブキ

「カゴノキ」

令和7年1月31日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【18】

植物園の中心部にある「なからぎの森」は山城原野の原植生を今に残す、植物園が創設される以前からある自然林です。

この森は世界文化遺産の上賀茂神社の末社である半木(なからぎ)神社の社叢で、あまり手を加えていない状態で残っており、カゴノキ(鹿子の木)の古木が大切に保存されています。

カゴノキの樹皮は鱗のように順々に剥がれ落ちることで、鹿の子模様のようになっているのが特徴です。

1934年(昭和9年)の室戸台風で府内は甚大な被害を受け、園内でも多くの樹木が倒れた中、当時の園長であった菊池秋雄がこのカゴノキ(写真上)を最重要個体として優先的に復旧をするよう指示したといわれています。

社殿の裏手にも数本のカゴノキが残っています。

「セコイア」

令和7年1月24日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【17】

セコイアはセンペルセコイアまたはセコイアメスギとも呼ばれる、世界でもっとも樹高が高くなるヒノキ科の樹木です。アメリカ西部沿岸の山地には樹高100メートルを越すものがいくつもあります。

当園の個体は戦後、植物園が再開園した翌年の1962年(昭和37年)に針葉樹林エリアに植栽したもので、樹齢60年以上です。もともと樹高が約40メートルと園内で一番高い樹木でしたが、2023年(令和5年)の台風7号により上部が゙大きく折れてしまいました。

アメリカの自生地では山火事が多発するため、分厚い樹皮を持つのが特徴です。実際に樹皮に触れてもらうとよくわかります。

よく似た種類のセコイアデンドロン(セコイアオスギ)は世界でもっとも体積が大きな樹木ですが、日本では育ちにくいのであまり見ることはありません(当園にもありません)。

「シナマンサク」

令和7年1月17日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【16】

東アジアと北米大陸には、属レベルで類似した植物が分布していることはよく知られています。

緯度が近いということもありますが、古代、北極圏域に生息していた植物群が気温低下(氷河期)の進行とともに南下したものが隔離分布したものといわれています。

マンサクの仲間もそのひとつで、当園にはアメリカマンサク(大芝生地北東側)、日本のマンサク(植物生態園ほか)、中国原産のシナマンサク(くすのき並木北側)があります。

当園のシナマンサクは1936年(昭和11年)に中国廬山植物園から種子交換により国内初導入し、昭和16年に植栽した個体です。

日本のマンサクよりも花が大きく早く咲きます。花には芳香があり、秋に枯れた葉がついた状態で開花するのが本種の特徴になります。

「ロウヤガキ」

令和7年1月10日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【15】

ロウヤガキ(老爺柿)は中国原産の小低木で株元から多数の枝を出すのが特徴です。

日本産のカキノキは両性花をたくさんつけますが、ロウヤガキは雌雄異株で、秋になると長さ3センチほどの小さな果実をつけます。

実につくガク片は4裂してよく目立ち、その形から「ツクバネ(羽根つきの羽根)ガキ」の別名をもち盆栽など観賞用にもよく用いられます。

くすのき並木北側に植栽している個体は国内初導入種で、第2代園長の菊池秋雄が中国から持ち帰りました。

1939年(昭和14年)発行の「大典記念京都植物園資料第二編樹木類目録」には和名はなく学名のみ記載されており、前号のシダレエンジュと同じ時期に導入したものと思われます。

今夏の猛暑の影響か、凶作年で果実を見つけるのが難しくなっています。

「シダレエンジュ」

令和6年12月20日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【14】

中国原産のエンジュ(槐)は日本国内でもよく植栽されており、京都市内の街路樹(御蔭通など)としても見かけることがあります。

国内ではイヌエンジュが北海道から本州の中部以北に分布します。北海道のお土産で有名な熊の置物もこの木で彫られていて、心材と辺材の色がくっきり分かれているのが特徴です。

シダレエンジュはエンジュの枝垂れ性のもので、中国では「龍爪樹」とよび縁起物として珍重されます。

日本では、1934年(昭和9年)に当園の第二代園長菊池秋雄が中国から持ち帰った枝をエンジュに高接ぎし増殖したのがはじまりとされます。

当園を象徴するこの木は大芝生地西側、北山門前広場、森のカフェ裏に植栽しています。落葉し剪定された枝ぶりが、龍が爪を立てた姿に見えます。

「ゴヨウマツ」

令和6年12月13日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【13】

ゴヨウマツは北海道南部以西から四国、九州に自生するマツ科樹木で、名前のとおり葉が五枚に束生するのが特徴です。

国内では亜高山帯に生えるキタゴヨウやチョウセンゴヨウ、屋久島のヤクタネゴヨウなどの種類があり、園内にある北米原産のストローブマツも五葉種になります。

くすのき並木の北側にあるゴヨウマツは、1983年(昭和13年)発行の大典記念京都植物園資料「松柏・竹類目録」に記載(目録上ではヒメコマツの名前になっている)があり、開園当初に植栽されたと考えられる高さ30メートルほどの高木です。

ゴヨウマツは尾根筋などのやや乾燥したところで生育し、京都では北山地域などの一部に自生しています。社寺の庭園樹として植栽されたり、盆栽にもよく用いられます。

「フウ」

令和6年12月6日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【12】

フウは中国中南部及び台湾が原産で日本には江戸時代に渡来しています。

以前はマンサク科でしたが、現在はフウ科フウ属に属しています。

フウの仲間は世界には5種あり、北米と東アジアに分布します。よく街路樹で植栽されているものは北米原産のモミジバフウ(アメリカフウ)で、フウとは大きく5裂する葉で見分けがつきます(フウは3裂)。

当園の個体は植物園創設当時からあったと伝わり、国内最大級の大きさで紅葉がみごとです。

中国では樹脂を「楓香脂(ふうこうし)」と呼び薬用にされます。

日本ではカエデを「楓」または「槭」と表しますが、中国では「楓」はフウを指します。カエデの葉に似ていますが、カエデの仲間は葉が対生することで区別できます。

「ヌマスギ」

令和6年11月29日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【11】

ヌマスギは北米東南部からメキシコにかけて自生するヒノキ科の高木性樹木です。

名前のとおり沼地や湿地に生育します。湿地では根に酸素が届きにくいため、地表から膝根(しつこん)と呼ばれる棒状の気根を地上に伸ばします。

また、柔らかい地盤でも大きな樹幹が倒れないように根を張りめぐらし支持していると考えられます。

当園のヌマスギから出ている気根は年々伸長し、高さ50センチを超えるものもあります。

この個体は1935年(昭和10年)9月に京都大学高槻農場から導入し、1942年(昭和17年)2月21日に現在の場所に植栽した記録が残ります。

短枝には線形の葉が多数つき秋には褐色に色づきます。この形が鳥の羽根のように見えることからラクウショウ(落羽松)の名もあります。

「ランシンボク」

令和6年11月22日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【10】

「孔子の木」ともいわれるランシンボクは、中国、台湾等原産の樹木で、中国曲阜(きょくふ)の孔子廟の木として高弟の子貢(しこう)が植えたものといわれます。

日本では孔子とゆかりのある岡山県の閑谷学校、東京の湯島聖堂、横浜の金沢文庫などに植栽されています。

当園には1965年(昭和40年)に、日本最古の武家文庫とされる金沢文庫から苗木で導入されました。

3本の個体のうち1株は雌木で、緑から赤に変化する色鮮やかな果実をつけます。葉は偶数羽状複葉で、同じウルシ科で奇数羽状複葉のハゼノキとは区別できます。

ピスタチオと同じ仲間で、本種はその台木としても利用されています。

別名カイノキ(楷樹)、トネリコバハゼノキとも呼ばれ、中国でも地域によりさまざまな名前がついています。

「カンレンボク」

令和6年11月15日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【9】

中国特産の樹木で、中国国内に広く分布し建物の緑陰樹などに用いられます。

花は夏に球状の黄色い花序をつけ、秋になるとバナナのような形の果実をつけます。

ヘリテージツリーに指定されている個体は唯一園外にあり、駐車場南側に植栽されている背の高い木です。

この木は1937年(昭和12年)、中国南京総理陵植物園から種子で導入したものです。

我が国初導入のもので、戦後、植物園が進駐軍に接収されていた時に、わずかに残った職員が駐車場にこの木を避難させたと伝わります。

駐車場にあった実生の苗を掘りだし、あじさい園にも植栽しています。

漢字で「旱蓮木」と書き、中国では子孫繁栄につながる縁起の良い木として「喜樹」とも呼ばれています。

「ハナミズキ」

令和6年11月8日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【8】

ハナミズキはアメリカ東部から南部にかけて広く分布する、アメリカを代表する花木のひとつです。

日本への渡来は、1912年(明治45年)に東京市長の尾崎幸雄がワシントンにソメイヨシノを寄贈した返礼に送られたものがはじまりになります。

植物園会館の前には紅白5本のハナミズキが植栽されていますが、この個体は尾崎市長が2回目にサクラを送って返礼された一部と、当時の植栽台帳に記されています。

紅葉が美しい樹木で、他の木に先駆けて紅葉します。

春に葉が出る前に花をつけます。花弁のように見えるものは4枚の総苞片で、本当の花は中心部に集まって咲いています。

正式和名はアメリカヤマボウシといいますが、ハナミズキの名前のほうが広まっています。

「けやき並木」

令和6年11月1日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【7】

けやき並木はくすのき並木とともに当園のシンボルロードのひとつで、北大路通側から正門に向かう、植物園の非日常的な空間へいざなう歴史を感じられる道です。

春は新緑、夏は緑陰をつくり、秋には紅葉、冬は雪景色と、四季をとおして変化を感じられる並木です。

開園当初はキササゲ、カシの並木にする予定でしたが成長が悪かったせいか、1939年(昭和14年)にケヤキに改植しています。

このケヤキは、下鴨神社南側にあって植物園の創設と縁のある三井家の別邸に生えていた実生苗を並木として植栽したもので、樹齢約90年になります。三井家別邸は一般公開されており、邸内に入ると立派なケヤキを見ることができます。

「カツラ」

令和6年10月25日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【6】

カツラは水が好きで渓流沿いの湿ったところに自生するカツラ科の樹木です。日本には中部以北の深山に生えるヒロハカツラと2種あります。

自然では幹の根元から複数の枝が出る株立ちの樹形になり、幹が枯損しても更新できる特徴をもっています。葉は葵祭の時に飾るフタバアオイとよく似たハート形をしており、葵桂として二つとも用いられます。

落葉期に葉からマルトールという甘い香りを出すことから、「香出(かづ)る」が名の由来とされます。

当園のカツラは創設期の1918年(大正7年)に現在の西京区桂にあった桂農学校(のちに下鴨に移転し府立農林学校を経て府立大学となる)から苗木を譲渡され、1920年(大正9年)に園内に植栽されました。つばき園の北側通路沿いにはシダレカツラの木が1本あります。

「アキニレ」

令和6年10月18日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【5】

アキニレは西日本にひろく分布する樹木で、山地よりも主に河川敷など開けた場所で生育します。花は秋に咲くのでアキニレという名がつきます。ハルニレの樹皮は縦に裂けるのに対して、アキニレはうろこ状に剥がれるのが特徴です。

風媒花で、10月ごろに花弁のない小さな花が枝いっぱいに咲きます。咲き終わるとすぐに翼のある果実がつきます。

くすのき並木の東側にある個体は植栽したものではなく、植物園が開園する前からある樹齢300年以上の古木で、なからぎの森のムクノキとともに植物園で最も古い木のひとつになります。

「ヒマラヤスギ」

令和6年10月11日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【4】

正門入るとすぐに開園当初からあるヒマラヤスギの大木が見えます。株元まで来て見上げると100年の歴史を感じます。

ヒマラヤスギはマツ科の樹木で、日本には1879年(明治12年)インドを経由して横浜港に初めて渡来して、1917年(大正6年)に当園に導入されました。初期成長が早く、記録によると1934年(昭和9年)には直径40センチになったと記されています。

シンメトリーに設計された洋風庭園内に南北に2本づつ植栽されていましたが、大きな台風には弱く、現在はしゃくなげ園とばら園に大木が残っています。

花期は秋で、翌年の秋になると大きく成長した球果を観察することができます。戦前の日本ではヒマラヤスギが珍しかったせいか、針葉樹林(梅林東側)の4本の個体から採種した種子を全国に配布しています。

「メタセコイア」

令和6年10月4日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【3】

メタセコイアは日本国内では、約200万年前の地層から化石は発見されていました。

当初、セコイアと同じ属と思われていましたが、葉や枝が対生しないなどセコイア属と特徴が違うことから、三木茂博士がメタセコイア属として発表しました。

1945年(昭和20年)に中国で生きたメタセコイアが発見されたため、「生きた化石」といわれています。「メタ」とはギリシャ語で「あとの」の意味があり、「後のセコイア」ということです。

現在は一属一種のヒノキ科樹木で、円錐形の樹形が特徴で公園などにもよく植栽されています。

当園のものは、中国で発見後にアメリカで増殖したものを1950年(昭和25年)に苗木として日本に導入し、その一部を1953年(昭和28年)に京都大学演習林から譲渡されたものです。

「ハナノキ(花の木)」

令和6年9月27日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【2】

大正時代、京都府は内国博覧会の土地を購入したものの諸般の事情により開催はできませんでしたが、三井家から多額の寄付を受けて植物園の建設が決まりました。

竹笹園の東側にあるハナノキの大木は1929年(昭和4年)に三井同族会から寄贈された個体で、植栽当時の大きさは直径7センチ程度との記録があります。三井家の菩提寺である真如堂にもハナノキがあり、その兄弟木と推定されます。

ハナノキは長野、愛知、岐阜の湿潤地に隔離分布し、自生地は天然記念物に指定されています。春には葉が出る前に赤い花が咲き、樹冠全体が真っ赤になるため「花の木」の名がつきます。

紅葉は日の当たる木の上部から黄色、赤色と変化する様子が美しく、葉の裏面が白いのが特徴です。

「くすのき並木」

令和6年9月20日発行なからぎ通信

ヘリテージツリー【1】

開園100周年を記念して登録したヘリテージツリー(歴史遺産樹木)の最初は、開園当時からある「くすのき並木」で、東西約200メートルの園路に55本のクスノキが茂ります。

園のシンボルロードで川端康成の小説『古都』にもたびたび登場します。1961年(昭和36年)の再開園を待ちわびていた主人公らがくすのき並木やチューリップ畑を楽しむ姿が描写されていて、映画のロケ地としても出てきます。

この並木付近や大芝生地東側は進駐軍による伐採を免れたため古い木のあるエリアです。春には新旧の葉が入れ替わり、並木には落ち葉が積もります。

クスノキは神社によく植栽されており、大木はご神木にもなっています。枝や葉はよい香りがして、樟脳(しょうのう:天然の防虫剤)の原料になります。

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 植物園

京都市左京区下鴨半木町

電話番号:075-701-0141

ファックス:075-701-0142