トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 百丈岩

| 分類 | 組織地形 |

|---|---|

| 細分 | 奇岩 |

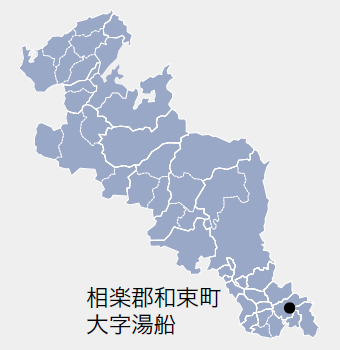

| 地域 | 相楽郡和束町大字湯船 |

| 選定理由 | 教育上、地形研究上注目すべき地形。地域において生活と密着した存在であるものやランドマークとして親しまれている地形。 |

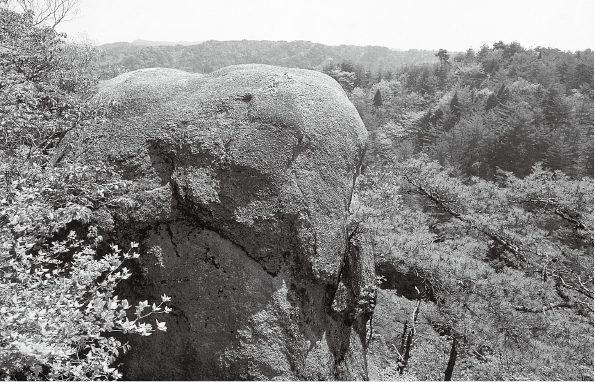

| 概要 | 百丈岩は、和束町東部の鎌倉谷と呼ばれる渓谷に位置する。基盤地質は白亜紀後期の領家花崗岩類(尾崎ほか 2000)で、百丈岩も同種の岩石で構成されている。 百丈岩は、岩の上の広さがちょうど8畳ほどなので別名「八帖岩」とも呼ばれ、付近の大智寺の開祖である大観禅師が岩の上で100日間の座禅修行をしたという言い伝えがある。 百丈岩を形作る花崗岩は、一般に、巨礫や岩壁をつくりやすい。花崗岩のような地下深部で形成された岩石が地表に露出しているのは、岩体が隆起しつつ、上部を覆う別の岩石が削剥、除去されてきたことを意味している。この過程で花崗岩質の岩体には大小の節理(割れ目、亀裂)が形成され、節理を浸透する水に近接した部分から、岩盤は分解されてゆく。この時、節理に囲まれた“芯(コア)”の部分は最後まで硬い岩石として残るので、節理間隔の大きなところでは、巨礫や岩壁が形成されやすい。極端な場合、芯の上部と側方部が完全に失われて、トアと呼ばれる孤立した岩峰をつくる場合もある。しかし、堆積岩のように比較的水の浸透経路の多い岩盤の場合、巨礫は生産されにくい。 |

文献 尾崎ほか(2000)

執筆者 高田将志

2.5万分の1 笠置山

和束町 百丈岩

トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 百丈岩

.gif)