トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 笠置の岩壁

| 分類 | 組織地形 |

|---|---|

| 細分 | 奇岩 |

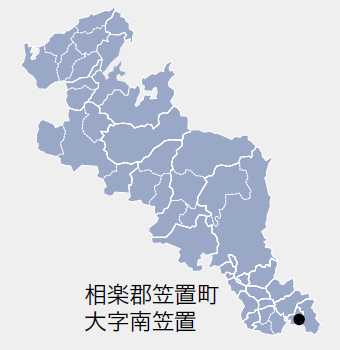

| 地域 | 相楽郡笠置町大字南笠置 |

| 選定理由 | 京都府の自然を代表する典型的かつ貴重な地形。地域において生活と密着した存在であるものやランドマークとして親しまれている地形。 |

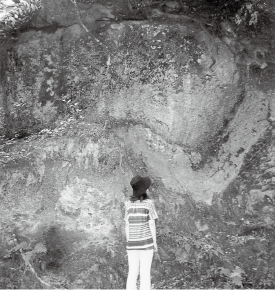

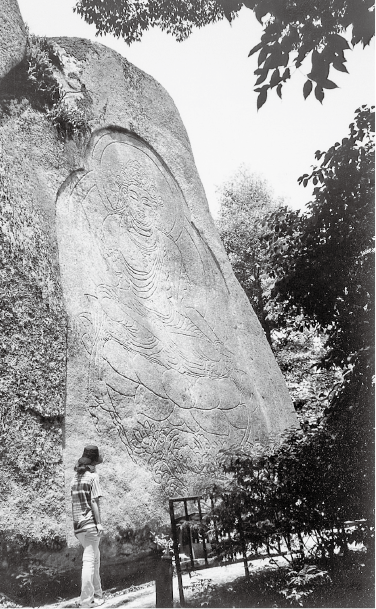

| 概要 | 一般に、花崗岩は巨礫や岩壁をつくりやすい。地下深部で形成された花崗岩類が地表に露出しているのは、岩体が隆起しつつ、上部を覆う別の岩石が削剥、除去されてきたことを意味する。この過程で花崗岩質の岩体には大小の節理(割れ目、亀裂)が形成され、節理を浸透する水に近接した部分から、岩盤は分解されてゆく。この時、節理に囲まれた“芯(コア)”の部分は最後まで硬い岩石(コアストーンと呼ばれる)として残るので、節理間隔の大きなところでは、巨礫や岩壁が形成されやすい。尾崎ほか(2000)の地質図によれば、笠置山周辺には白亜紀後期の領家花崗岩類(柳生花崗岩)が分布し、山頂付近に位置する笠置寺の境内には、巨岩や岩壁が散在している。笠置寺発行の笠置寺略記によれば、笠置山の巨岩信仰は、古くは弥生時代から存在したとみられる。奈良期には東大寺の実忠和尚とその師良弁僧正によって磨崖仏が彫られ、その仏を中心として、笠置山全体は一大修験行場として栄えたという。しかし1331(元弘元)年、倒幕に失敗した後醍醐天皇を迎えたことにより笠置山は戦乱で全山焼亡した。以後、かつての隆盛をみることはなく、江戸中期より荒廃したが、明治9年から復興が始まり、現在では、数々の文化財も所蔵されている。 笠置山は全山、史跡名勝指定を受けており、笠置寺修行場をめぐると、磨崖仏をはじめとする石仏郡、胎内くぐり、太鼓石、平等石、ゆるぎ石、蟻の戸わたり、貝吹き石などの巨石、奇岩を目にすることができる。また、巨石の生産に関係した深層風化層とコアストーンの露頭も、随所で観察できる。 |

| 関連法令 | 京都府自然公園条例(府立笠置山自然公園)、文化財保護法(史跡名勝「笠置山」) |

文献 尾崎ほか(2000)

執筆者 高田将志

2.5万分の1 笠置山、柳生

笠置町 笠置山の花崗岩コアストーン

笠置町 笠置山の花崗岩壁に刻まれた磨崖仏

トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 笠置の岩壁

.gif)