トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 木津川断層崖

| 分類 | 変動地形 |

|---|---|

| 細分 | 断層崖 |

| 地域 | 相楽郡南山城村大字押原 |

| 選定理由 | 教育上、地形研究上注目すべき地形。 |

| 概要 | 断層面を境に地質の違いを反映した差別侵食によって形成された崖は、断層線崖と呼ばれる。これに対し、断層運動によって直接的に高度差が形成された崖は、断層崖と呼ばれる。断層運動による変形でも、断層面が地表面にまで達しない場合には、崖ではなく、地形面の緩やかな撓(たわ)みとなり、このような地形は撓曲崖(とう きょく がい)と呼ばれる。 木津川断層は伊賀(三重県)、音羽(三重県)、島ヶ原(三重県)の三つの変位地形セグメントからなる活断層系である(岡田、東郷 2000)。この活断層系は、いわゆる1854(嘉永7)年7月9日の伊賀上野地震(推定マグニチュード約71/4)、の震源断層とされてきた。震央は、島ヶ原断層セグメントが通過する南山城村押原付近の南南西方約3kmと推定されており、史料地震学的検討でも南山城村や島ヶ原村で地震被害が顕著だったことが指摘されている(苅谷ほか 1999)。 断層運動は、北側の山地が南の盆地側にのし上げる逆断層成分が顕著であるが、右横ずれ成分も存在するという指摘がある。各セグメントの活動履歴には不明の点も残されているが、おおよそ、1回の断層運動によって生ずる正味のすべり量(ネット・スリップ)は約3~5m、平均上下変位速度0.13~0.6m/1千年、再来周期1千年以上と推定されている(苅谷ほか 1999、2000)。 押原付近で観察される急崖は、山側が低地側にのし上がりながら隆起を続けた結果形成された断層崖である。かなりの侵食も受けているので、長期にわたる断層運動が断続してきたことを推定させる。本断層崖は南北走向が卓越する近畿中部において東西走向をもつ点で注目され、かつ約150年前の断層運動が確認されたことからも貴重である。 |

文献 岡田、東郷(2000)、苅谷ほか(1999)、苅谷ほか(2000)

執筆者 高田将志

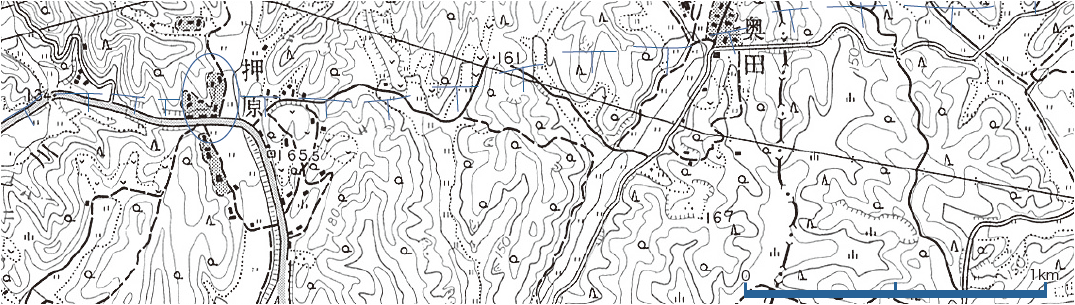

2.5万分の1 島ヶ原

南山城村 北大河原の木津川断層崖

トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地形 > 木津川断層崖

.gif)