トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地質 > 大原野上里植物遺体層

| 分類 | 化石 |

|---|---|

| 時代区分 | 新生代第四紀更新世 |

| 地域 | 京都市西京区 |

| 選定理由 | Ma 6の下位の淡水成粘土層という、大阪層群で層準がはっきりしている植物化石群。 |

| 分布 | Ma 6は近畿地方の大阪層群分布地に広くある。しかし植物化石が記載されているところは4地点である。 |

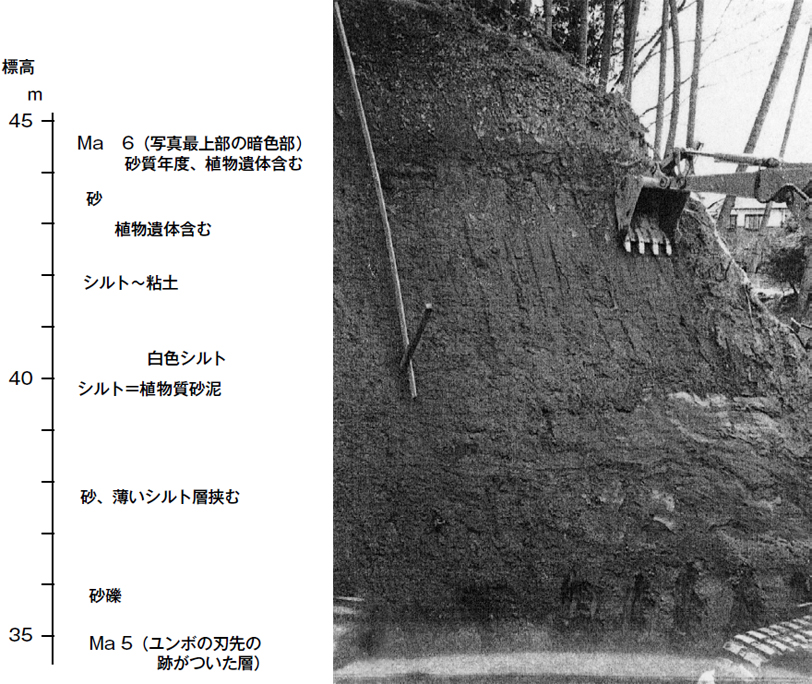

| 特徴(特異性) | 京都市西京区大原野上里南ノ町の小畑川左岸の崖に現われた地層を石見上里粘土層と呼び、淡水貝と植物化石が報告された(中村ほか 1936)。植物化石は三木の鑑定によるもので、西山団研グループ(1967)はその後の三木(1933、1948、Miki 1933、1952、1956)の研究をまとめて、Fagus hayatae、F. microcarpa、Sapium sebiferum var. pleistoceaca、Paliurus nipponicus、Trapa macropodaなど32種を列記している。それはMa 6の下位の淡水成粘土層であることを示した。 三木茂は宇治市北部と京都市伏見区深草谷口、そして石見上里の植物遺体を研究した(三木 1933、Miki 1933)。洪積層の木の葉化石の研究はそれまでもあったが、洪積世の地層から取り出すことができる炭化した葉や実、種子などの化石を扱ったのは、この研究が日本ではじめてであった。三木氏が最初に化石を発見した宇治市北部黄檗の産地は、大阪層群上部であるが詳しい層準はわかっていない。 |

| 現状 | 住宅地になった。 |

執筆者 石田志朗

北西よりみる 2000年2月22日 石田志朗撮影

トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地質 > 大原野上里植物遺体層

.gif)