ページの先頭です。

共通メニューをスキップする

府政情報 |

暮らし・環境 |

教育・文化 |

健康・福祉・人権 |

産業・しごと |

地域振興 |

京都の魅力・観光

ここまでが共通メニューです

サイト内の現在位置です:

京都府トップ >

環境・自然・動植物 >

京とあーす >

レッドデータブック

トップページ > 自然生態系 > 合同現地調査 > 京都競馬場調査

|

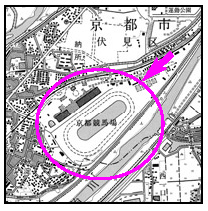

京都競馬場調査

|

|

|

調査日

|

平成11(1999)年6月17日午前10時〜午後4時

平成11(1999)年8月12日午前9時30分〜午後4時30分(淡水貝類調査のみ)

|

|

場所

|

京都競馬場(京都市伏見区葭島渡場島町32)

馬場中央の池及びその周辺

|

|

参 加

|

両生・は虫類分科会(松井正文、田辺真吾、栗林実、坂東忠司)

淡水魚類分科会(長田芳和、兵井純子、山口敬生、辻野寿彦、小川力也)

昆虫I・クモ分科会(谷田一三)

昆虫II分科会(金野晋)

昆虫III分科会(荒谷邦雄、藤井伸二、沢田佳久、芦田久)

貝類・甲殻類分科会(近藤高貴、中井克樹、紀平肇、河合典彦、小川力也、大西健吾、

継岡秀行、浜田充宏、中西史尚、浜野達也、炭村治憲、紀平大二郎)

京都府保健環境研究所

|

|

調査目的

|

京都競馬場の馬場中央に残る池は、京都盆地最大の湖沼であった巨椋池の名残と伝えられ

るが、これまで学術的な生物調査は行われていなかった。そこで、希少野生生物などの生

育生息状況や湖沼生態系の現況を把握するため、平成11年6月、分科会合同で初の現地

調査を行った。また、6月の調査において、カラスガイの生息が確認されたため、8月に

追加調査として淡水貝類の生息状況を重点的に調査し、特に巨椋池の固有種で全国的にも

ほぼ絶滅したとされるオグラヌマガイの生息が確認できないか、ダイバーを使った潜水調

査を行った。

|

調査内容

|

調査者

|

松井正文、田辺真吾

|

|

概 要

|

1999年6月17日の一斉調査の際には、クサガメ1個体とミシシッピアカミミガメ1個体

(死体)を浅い岸辺で確認したのみであった。なお、ミシシッピアカミミガメの死体は標本

として持ち帰った。

|

|

調査方法

|

池の周囲や池の中の島を踏査して、両生類・は虫類の発見に努めた。発見した種について

は、種名や個体数、確認した場所、環境等を記録した。

|

|

調査結果:両生・は虫類相の特徴

|

今回の調査では、クサガメとミシシッピアカミミガメを各1個体確認したのみであった。

しかも、ミシシッピアカミミガメは移入種である。調査地内の池は、規模が大きいこと、岸

辺の大部分がコンクリートなどによって護岸されていること、岸から急に深くなっているこ

となどから、両生類の生息に適した環境とはいえない。また、周囲がレースコースとして芝

地や裸地になっていることから、周辺環境とはほぼ隔離されている。このような、開けた大

きな水面に生息する両生類としては、移入種であるウシガエルがあげられる。一方、競馬場

周辺の水田にはアマガエルやヌマガエルなどが生息していることから、それらの一部の個体

の生息域が競馬場内にも及んでいる可能性はある。特にアマガエルは狭い水域でも繁殖でき

るし、成体や幼体は乾燥にも強いことから、緑地面積が少なくない競馬場内でも生息が可能

と考えられる。は虫類では、管理人からの聞き取り情報によるとカメ類の個体数は少なくな

いらしい。したがって、今回の確認種以外にも、イシガメやスッポンが生息している可能性

がある。今回確認したミシシッピアカミミガメは幼体であったことから、繁殖している可能

性が考えられるが、カメ類の繁殖に適した環境は池の岸辺には少ない。ダート部分などに産

卵する可能性もあるが、その際には競走馬や管理車両等によって踏み荒らされてしまうこと

が予想される。したがって、カメ類にとっても、生息は可能なものの繁殖に適した環境には

乏しいといえよう。トカゲ類やヘビ類は全く確認できなかったが、隣接地域にはカナヘビや

シマヘビなどが生息しているので、生息域が競馬場内にも及んでいる可能性がある。

|

|

必要な保全対策

|

本池は現状のままでは、両生・は虫類にとって重要な環境とはいえない。しかし、カメ類

の繁殖に適した砂地などを岸辺に確保できれば、カメ類にとっては良好な生息環境となる可

能性がある。また、ミシシッピアカミミガメやウシガエルといった移入種の出現動向には今

後も注意を払っていく必要がある。

|

調査内容

|

調査者

|

近藤高貴、中井克樹、紀平肇

|

|

概 要

|

1999年6月17日の一斉調査の際には、浅い岸辺で見つかったのはヒメタニシなどの巻貝類

だけで、二枚貝は全く見つからなかった。しかし、午後になって波が治まった後に池の南西

端、水深1m前後の場所からカラスガイ45個体(死殻16個体含む)、ドブガイ1個体、イシ

ガイ13個体(死殻1個体を含む)が採集された。この池はかつての巨椋池の一部を取り込ん

で造られており、この巨椋池に因んで命名されたオグラヌマガイも深みには生息している可

能性が示唆された。そこで同年8月12日、潜水による貝類相の調査を行った。

|

|

調査方法

|

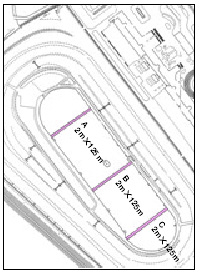

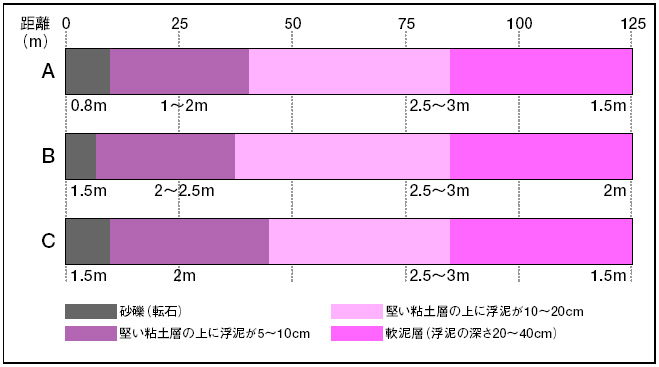

池を横断するように3本のラインを設定し(図1)、そのライン幅2m以内にいる貝類を

潜水して手で採取した。その際に底質と貝の生息状況を定性的に記録した。また、カラスガ

イ30個体については殻表面に顕著に認められる成長阻害線の数を数え、年齢調査を行った。

なお、採取した貝は計測した後に放流したが、カラスガイ5個体(滋賀県立琵琶湖博物館に

1個体、大阪市立自然史博物館と水道記念館にそれぞれ2個体)とヒメタニシ2個体(琵琶湖

博物館)を標本として持ち帰った。

|

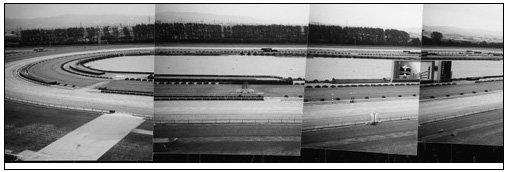

(京都競馬場馬場中央池全景)

(京都競馬場馬場中央池全景)

図1 京都競馬場における調査ラインの位置 |

(京都競馬場貝類調査) |

(貝類の測定) |

(貝類の測定) |

調査結果:

淡水貝類相の特徴

|

二枚貝ではカラスガイが総計225個体と最も多く採集されたが、イシガイはわずか12個体

が採集されただけで、前回に1個体見つかったドブガイは今回全く採集されなかった(表

1)。一方、巻貝ではヒメタニシ45個体が採集された。種類組成にライン間で大きな違いは

なかったが、東側のラインCではカラスガイの死殻とヒメタニシが多かった。

底質との関係で見ると、各ラインとも南側は転石帯となっており(図2)、イシガイとヒ

メタニシはこの転石帯でのみ採集された。その先は堅い粘土層の土に浮泥が堆積していた。

カラスガイは水深が2.5mよりも浅く、浮泥の堆積が10 cm前後の地域に多く生息し、浮泥が

20cm以上堆積した軟泥層にはほとんど生息していなかった。

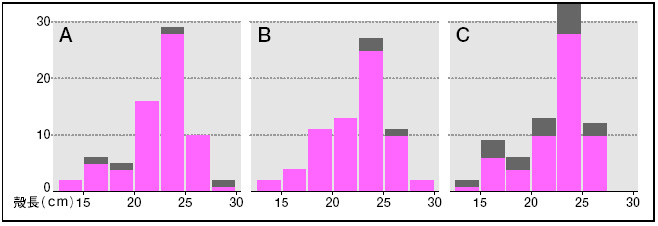

カラスガイの殻長は12.5〜28.5 cmで、どのラインでも20〜25 cmの大きさの個体が多かっ

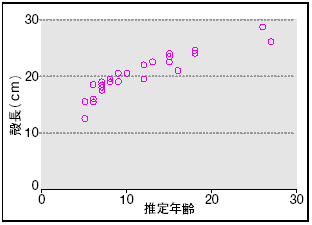

た(図3)。最小個体の推定年齢は5歳で、最大個体の推定年齢は26歳であったが、最大年

齢は27歳(殻長26 cm)であった(図4)。成長曲線を推定してみると、5歳で殻長約15 cm、

10歳で20 cm、15歳で23 cm、20歳で25 cm、25歳で27 cm前後になるものと考えられた。

イシガイは、殻長5〜8cmの個体しか見つからず、小型個体は全く見つからなかった。ま

た、ヒメタニシも殻高2.5〜4.5 cmの個体しか採集されなかったが、岸辺の礫やコンクリート

壁には小型個体が多数認められた。

| 種類 | ラインA | ラインB | ラインC | 総計 |

| カラスガイ | 70(4) | 70(3) | 75(16) | 225(23) |

| イシガイ | 4(1) | 3 | 5 | 12(1) |

| ヒメタニシ | 6 | 7(5) | 32( 6) | 45(11) |

表1 採集された貝類の個体数 注)カッコ内は死殻数で内数。

図2 調査ラインの水深と底質の状況

図3 調査ラインごとのカラスガイの殻長分布 (灰色部は死殻を示す) |

図4 カラスガイの成長曲線 |

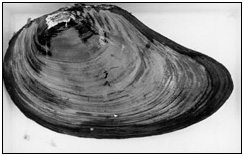

(カラスガイ) |

(カラスガイ) |

(ヒメタニシ) |

(イシガイ) |

|

|

必要な保全対策

|

本池はカラスガイが優占し、イシガイは少なかった。これはイシガイが好む石礫〜砂底が

少ないためと考えられる。実際、イシガイが採集されたのは転石帯のみであった。ドブガイ

は今回全く採集されず、密度は低いと考えられるが、これもドブガイの生息に適した砂泥底

がほとんどないためであろう。カラスガイは浮泥が多少堆積している場所に多かったが、ス

タンド側の深くて浮泥の堆積が多い地域には全くいなかった。オグラヌマガイは本来このよ

うに軟泥が厚く堆積した場所に生息するが、本池ではこの場所はおそらく夏期の一時期に無

酸素状態になることがあるため、オグラヌマガイもカラスガイも生息できないと思われる。

以上のことから、本池の貝類相、特に二枚貝の種多様性を維持するためには、南側の浅瀬

に砂を投入してイシガイやドブガイの生息場所を創成する一方で、噴水やエアレイションな

どによって深場に酸素を供給する必要がある。

|

|

調査内容

|

調査者

|

長田芳和、兵井純子、山口敬生、辻野久彦

|

|

概 要

|

巨椋池干拓地内に残る池沼のうち特に大型で、外部と遮断されている環境として

京都競馬場を選定し、調査を実施した。

|

|

調査方法

|

モンドリとタモ網による採集および潜水観察。

|

|

調査結果:淡水魚類相の特徴

|

| 採集物 | フナ類 | Carassius sp. |

| モツゴ | Pseudorasbora parva |

| シロヒレタビラ | Acheilognathus tabira tabira、オス1 |

| タイリクバラタナゴ* | Rhodeus ocellatus ocellatus、多数 |

| ウキゴリ | Gymnogobius urotaenia |

| ブルーギル* | Lepomis macrochirus |

| ※標準和名の右肩に*印がついているものは外来種(亜種を含む) |

外来種(亜種)としてタイリクバラタナゴやブルーギルなどが確認され、必ずしも完全に

外部と隔離されているわけではないことが明らかとなった。ただし、池内でオオクチバスが

採集されなかったことから、タイリクバラタナゴやブルーギルは外部から直接放流されたも

のと考えられる。また、淀川水系で減少傾向にあるシロヒレタビラやタイリクバラタナゴな

どのタナゴ類が採集されている理由として、カラスガイをはじめとする淡水二枚貝が生息し

ていたこと、および捕食者となるオオクチバスが侵入していないことが考えられた。

|

調査内容

|

調査者

|

荒谷邦夫・芦田久・沢田佳久・藤井伸二

|

|

概 要

|

平成11年6月17日に調査を実施。京都盆地最大の湖沼であった巨椋池の名残と伝えられる

京都競馬場内の池を中心に甲虫類及び直翅類相の調査を行った。

|

|

調査方法

|

池の岸辺を中心に、大型種に関しては目視による観察、捕虫網等による採集を、

また、小・中型種に関しては捕虫網によるスィーピングや叩き網を使用した採集を行った。

また、地表や落葉中の微少甲虫類の調査も行った。さらに水生甲虫類に関しては水網による捕獲を試みた。

|

|

調査結果

|

巨椋池の消滅によって絶滅したゲンゴロウや湿地性のゴミムシ類の再発見を期待したが、護岸工事が徹底され、かつての生息環境はすでに完全に消滅しており、再発見には至らなかった。それでも葦群落に特異的なジュウサンホシテントウやハイイロヤハズカミキリ、ミズギワゴミムシ類が採集されるなど当時の面影を忍ばせる記録も得られた。採集された、甲虫、および直翅類は以下のとおりである。

ジュウサンホシテントウ、ハイイロヤハズカミキリ、ミズギワゴミムシsp、ゴモクムシsp、シバオサゾウムシ、ハネカクシ数種、ナガチャコガネ、シラホシハナムグリ、セマダラコガネ、クロコガネ、ミズスマシsp、ウスイロササキリ。

|

淡水魚類

(7種)

|

ウキゴリ、シロヒレタビラ、フナ類、モツゴ、ヨシノボリ、ブルーギル(移入種)、

タイリクバラタナゴ(移入種)

|

淡水貝類

(9種)

|

イシガイ、ドブガイ、メンカラスガイ、ナガオカモノアラガイ、ヒメタニシ、ヒメモノアラガイ、

サカマキガイ(移入種)、ハブタエモノアラガイ(移入種)、チャコウラナメクジ

|

両生・は虫類

(3種)

|

ウシガエル、クサガメ、ミシシッピアカミミガメ |

昆虫類

(22種)

|

ジュウサンホシテントウ、ハイイロヤハズカミキリ、ミズギワゴミムシsp.、ゴモクムシsp.、

シバオサゾウムシ、サナエsp.、イトトンボsp.、オオシオカラトンボ、ハネカクシ数種、

ナガチャコガネ、シラホシハナムグリ、セマダラコガネ、クロコガネ、ミズスマシsp.、

アメンボ、ヒメアメンボ、ウンカsp.、双翅目数種、ヒゲナガヤチバエ、アンブトハナアブ、

ヒトテンツヤホソバエ、ウスイロササキリ

|

| 植物(4種)

|

カワジシャ、ヒメガマ、ヤガミスゲ、ヨシ |

| 鳥類(1種)

|

コアジサシ |

|

|

|

| |

ページの先頭に戻る

Copyright (C) Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.