○京都府介護福祉士等修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成5年7月20日

京都府規則第24号

京都府介護福祉士等修学資金の貸与に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府介護福祉士等修学資金の貸与に関する条例施行規則

(貸与額)

第1条 京都府介護福祉士等修学資金の貸与に関する条例(平成5年京都府条例第4号。以下「条例」という。)第2条の修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与額は、月額3万6,000円以内とする。

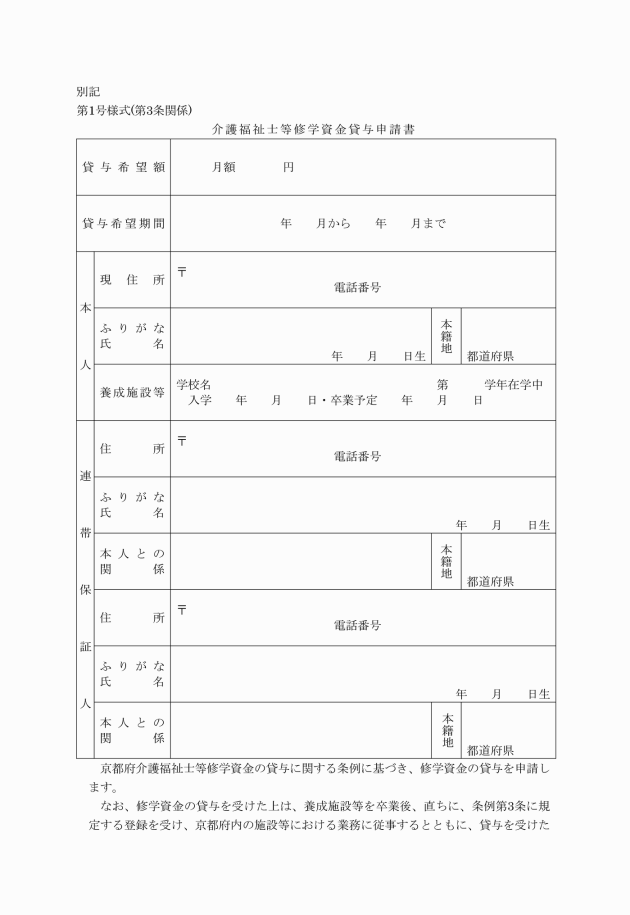

(貸与の申請)

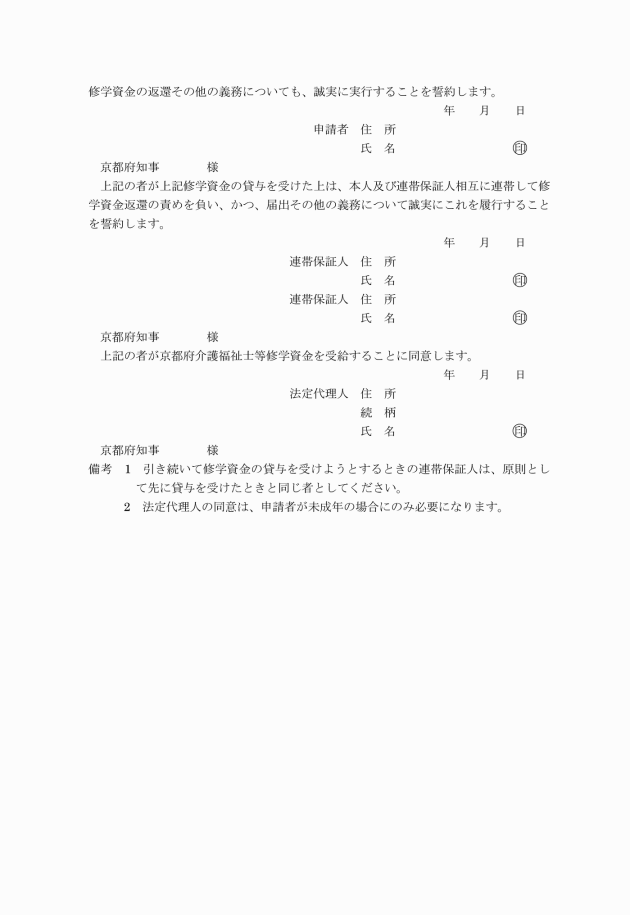

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2名を立てて、介護福祉士等修学資金貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。

(1) 養成施設等の在学証明書

(2) 養成施設等の長の推薦書

(3) 住民票記載事項証明書

(4) 学業成績証明書(現に養成施設等に1年以上在学している者にあっては前学年の、その他の者にあっては最終卒業学校又は最終卒業養成施設等の学業成績証明書)

(5) 健康診断書(申請前1箇月以内のものであって胸部エックス線写真診断所見を含むもの)

(貸与の方法)

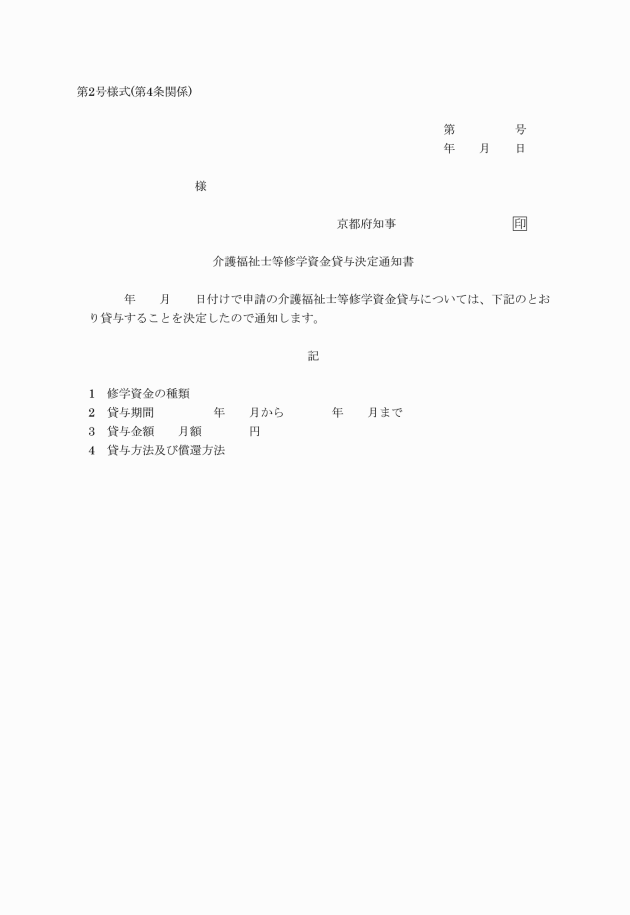

第5条 知事は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれ当該月分までの修学資金を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの修学資金を貸与しない。

4 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、介護福祉士等修学資金貸与辞退届(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(3) 免除条件施設等における業務に従事しなくなったとき。

(4) 業務上以外の事由により死亡したとき又は業務に起因しない心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

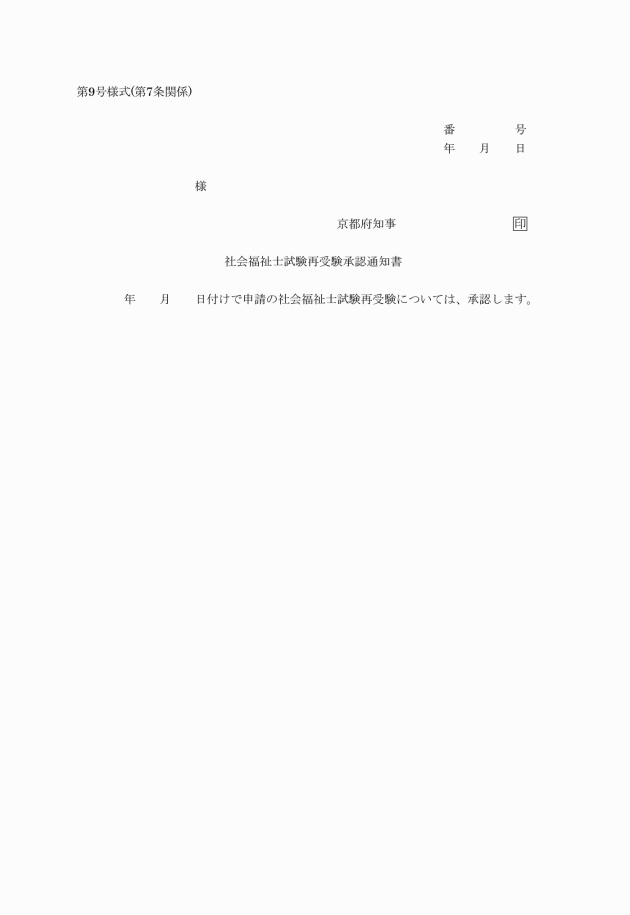

2 修学生が災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第5条に定める社会福祉士試験(以下「試験」という。)を受験することができなかった場合又は試験に合格することができなかった場合において、知事が、当該修学生に次年度の試験を受験する意思があると認めるときは、前項第2号中「卒業した日(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した日。以下同じ。)」を「卒業した年度(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した年度)の翌年度の社会福祉士試験に合格した日」に読み替えるものとする。

(平31規則16・一部改正)

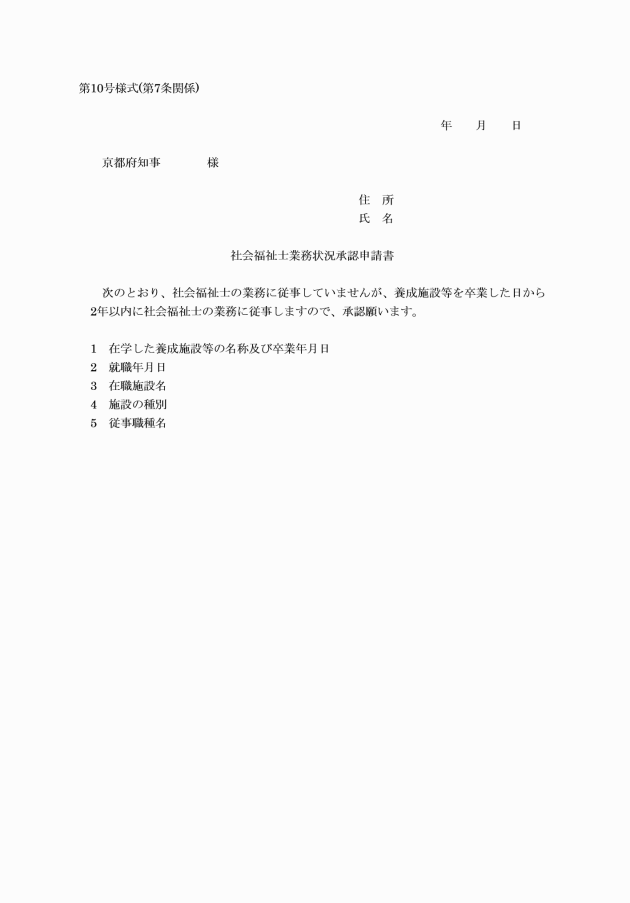

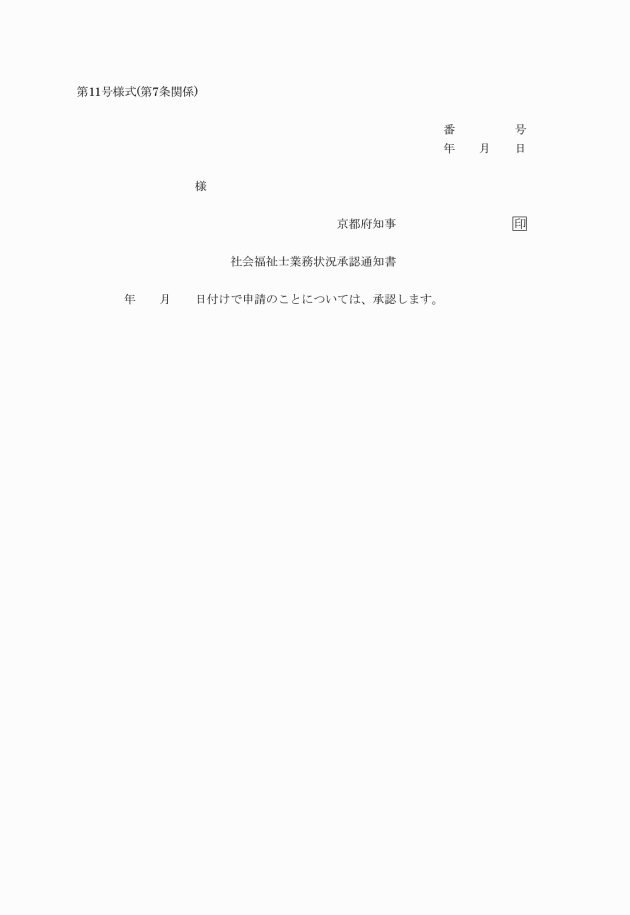

(1) 条例第4条に規定する修学資金返還免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 修学資金の貸与決定を取り消された後も、引き続き当該養成施設等に在学しているとき。

(3) 当該養成施設等を卒業後(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了後)、更に他種の養成施設等(条例第2条に規定する養成施設等に限る。以下同じ。)において修学しているとき。

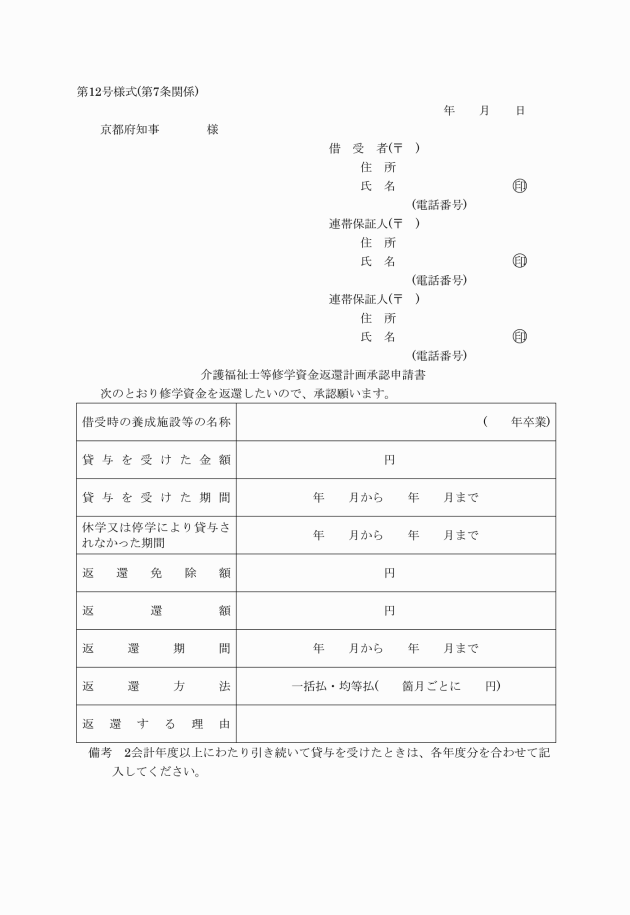

2 知事は、修学生が、災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるときは、その状況が継続している期間、修学資金返還債務の履行を猶予することができる。

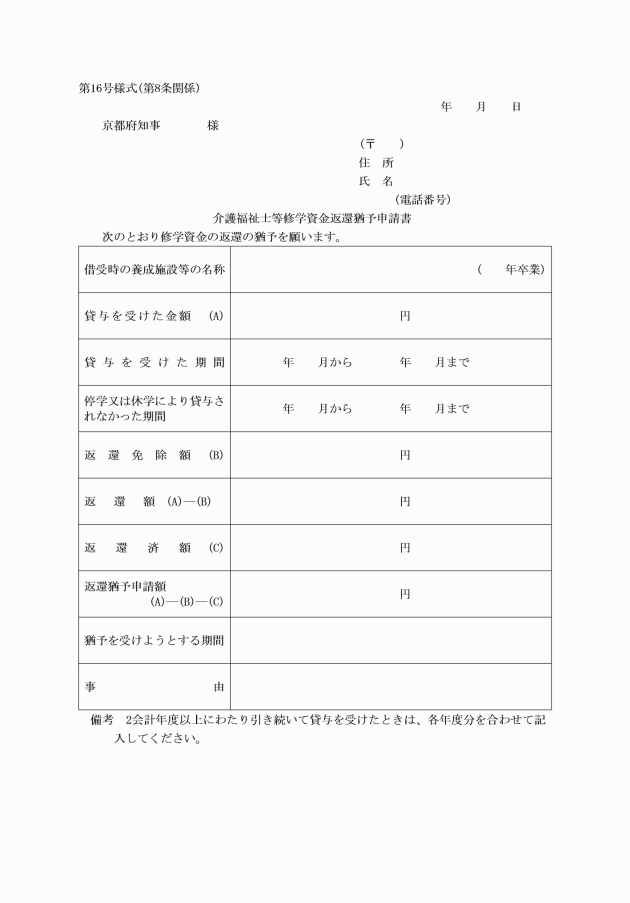

3 前2項の規定により修学資金返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、介護福祉士等修学資金返還猶予申請書(別記第16号様式)に申請事由を証する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。ただし、条例第4条第1項第1号に規定する修学資金返還免除の要件を充足する過程にあるときは、その事実を証する書類の提出をもって介護福祉士等修学資金返還猶予申請があったものとみなす。

(平31規則16・一部改正)

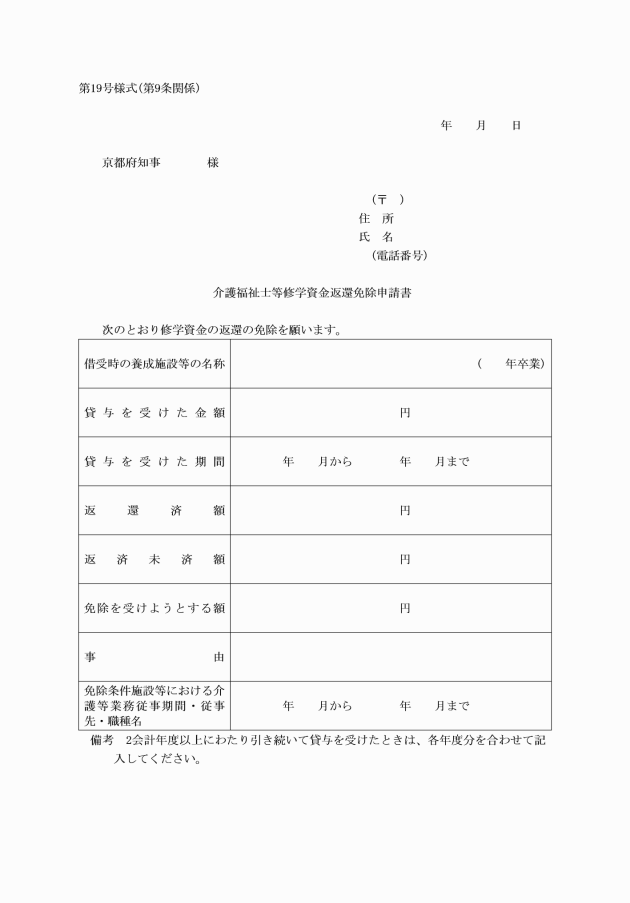

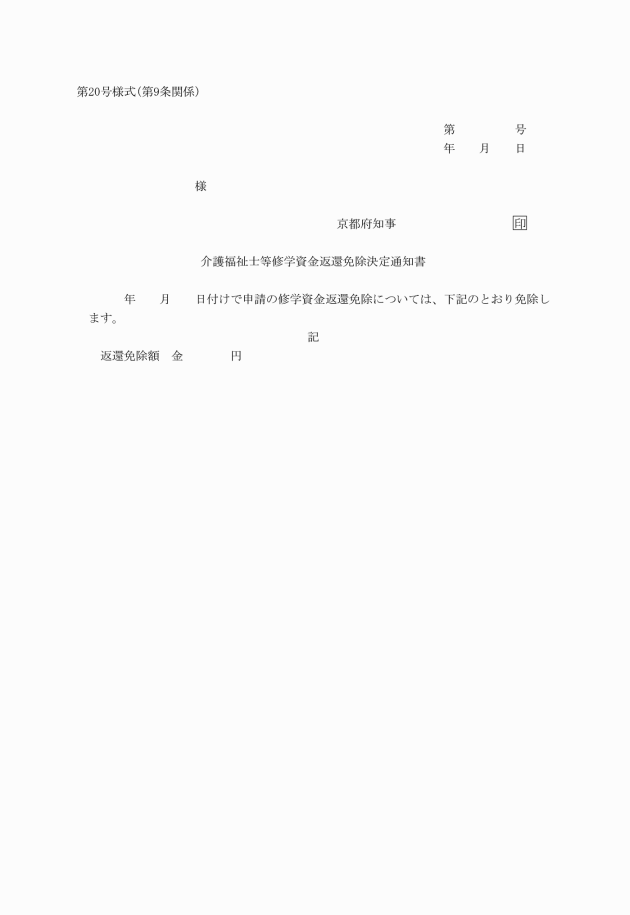

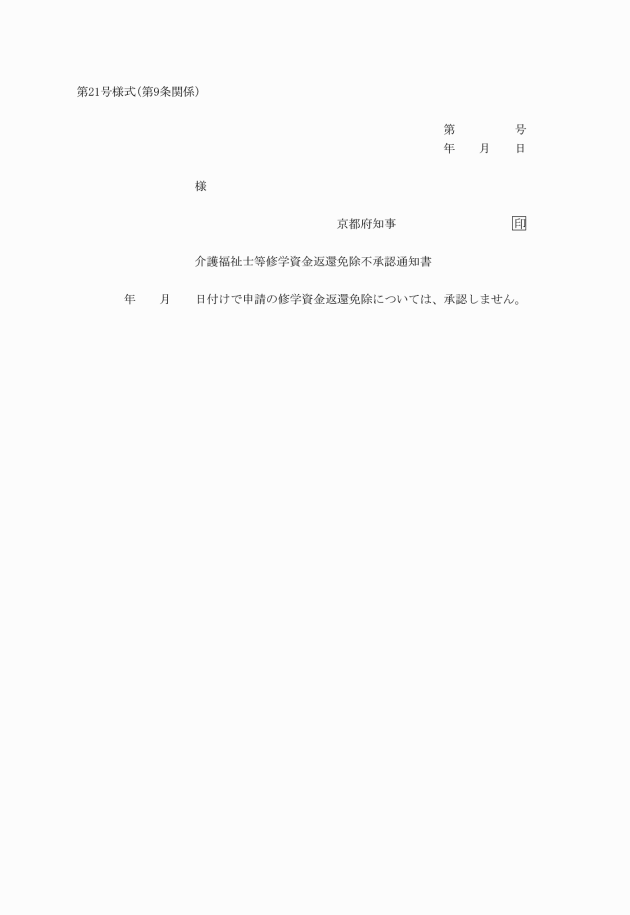

(返還の免除)

第9条 条例第4条第2項の規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 修学生のうち中高年離職者(入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域において免除条件施設等における業務に従事した者(以下「中高年離職者等」という。)が養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに条例第3条の登録を受け、直ちに、免除条件施設等における業務に従事し、引き続き3年間(疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除く。)当該業務に従事したとき。

(2) 修学生が養成施設等を卒業した日から1年を経過する日までに条例第3条の登録を受け、直ちに、免除条件施設等における業務に従事し、引き続き修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除く。)以上当該業務に従事したとき。

(3) 修学生が死亡し、又は障害により貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、知事が特別の事由があると認めるとき。

(平13規則20・令3規則38・一部改正)

(遅延利息)

第10条 修学生が正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 心身の故障により修学の見込みがなくなったとき。

(3) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(4) 停学その他の処分を受けたとき。

(5) 養成施設等を卒業したとき(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了したとき。以下同じ。)。

(6) 連帯保証人の氏名、住所その他重要事項に変更があったとき。

(7) 介護福祉士等の登録を受けたとき。

(8) 他種の養成施設等に入学したとき又は当該養成施設等を退学し、若しくは卒業したとき。

(9) 免除条件施設等における業務に従事したとき又は業務の従事先を変更したとき。

(10) 免除条件施設等における業務に従事しなくなったとき。

2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平31規則16・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第25号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年規則第16号)抄

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第17号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第43号)抄

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成24年規則第20号)抄

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第15号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年規則第38号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18規則43・全改、平24規則20・令5規則26・一部改正)

1 府の区域内の施設等において介護福祉士として従事する業務

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設「整肢療護園」及び「むらさき愛育園」において、入所者の保護に直接従事する職員(児童指導員等を除く。)及び当該施設の長が行う業務

(2) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により設置された施設の職員であって、その主たる業務が介護等の業務であるもの(児童指導員等を除く。)及び当該施設の長が行う業務

(3) こども家庭庁組織令(令和5年政令第125号)第24条に規定する国立児童自立支援施設及び厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第149条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、入所者の保護に直接従事する職員(児童指導員等を除く。)及び当該施設の長が行う業務

(4) 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日付け社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)別添2に定める業務及び局長通知別添2に定める施設の長が行う業務

2 府の区域内の施設等において社会福祉士として従事する業務

(1) 児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設「整肢療護園」及び「むらさき愛育園」において、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第69条第1項及び第73条第1項に規定する児童指導員並びに当該施設の長が行う業務

(2) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により設置された施設において、相談援助業務を行う専任の指導員及びケースワーカー並びに当該施設の長が行う業務

(3) こども家庭庁組織令第24条に規定する国立児童自立支援施設及び厚生労働省組織令第149条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、相談指導援助業務を行う専任の職員及び当該施設の長が行う業務

(4) 局長通知別添1に定める業務及び局長通知別添1に定める施設の長が行う業務

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)