○恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則

昭和43年3月29日

京都府規則第6号

〔恩給法および京都府吏員恩給条例施行規則〕をここに公布する。

恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則

(昭52規則3・改称)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、恩給法(大正12年法律第48号。以下「法」という。)による恩給で京都府知事の裁定にかかるもの(以下「恩給法による恩給」という。)および京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 条例による恩給

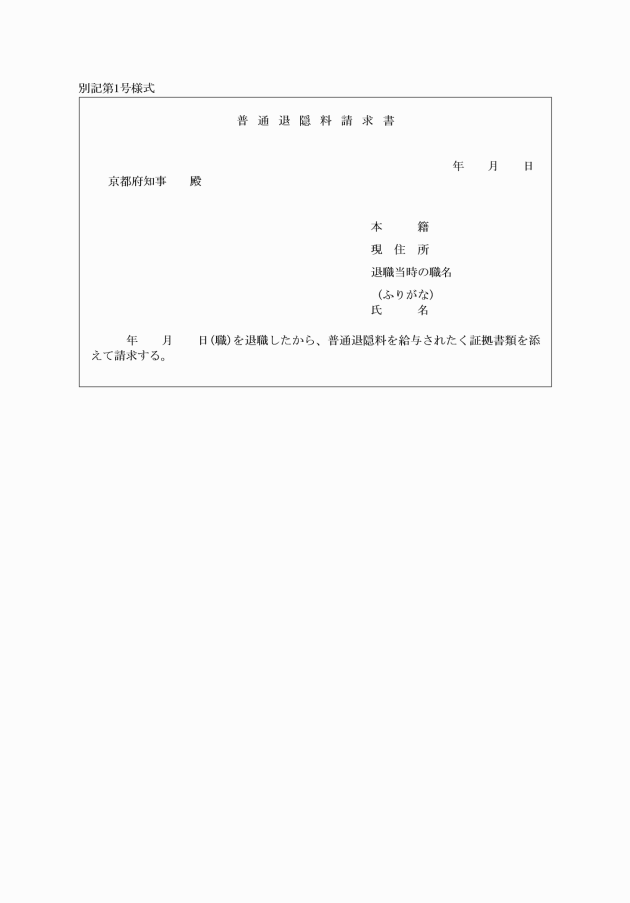

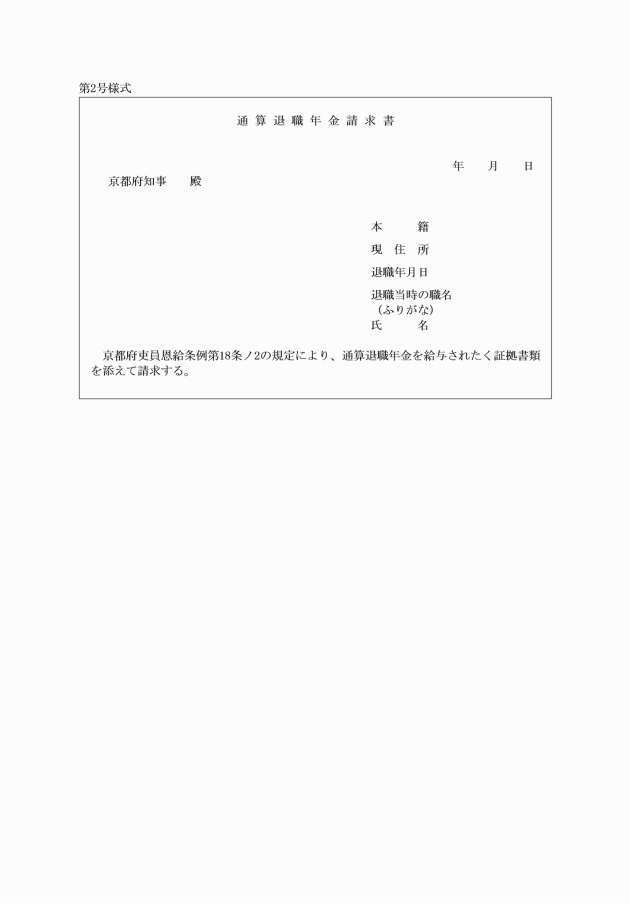

第3条 前条の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

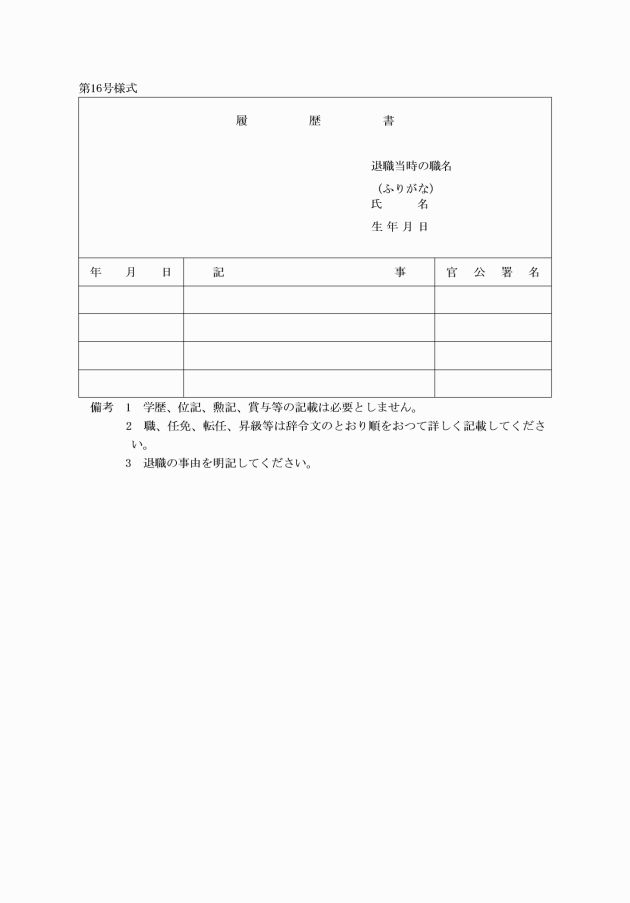

(1) 在職中の履歴書(別記第16号様式)

(2) 戸籍抄本(退職後請求までの間に作成されたもの)

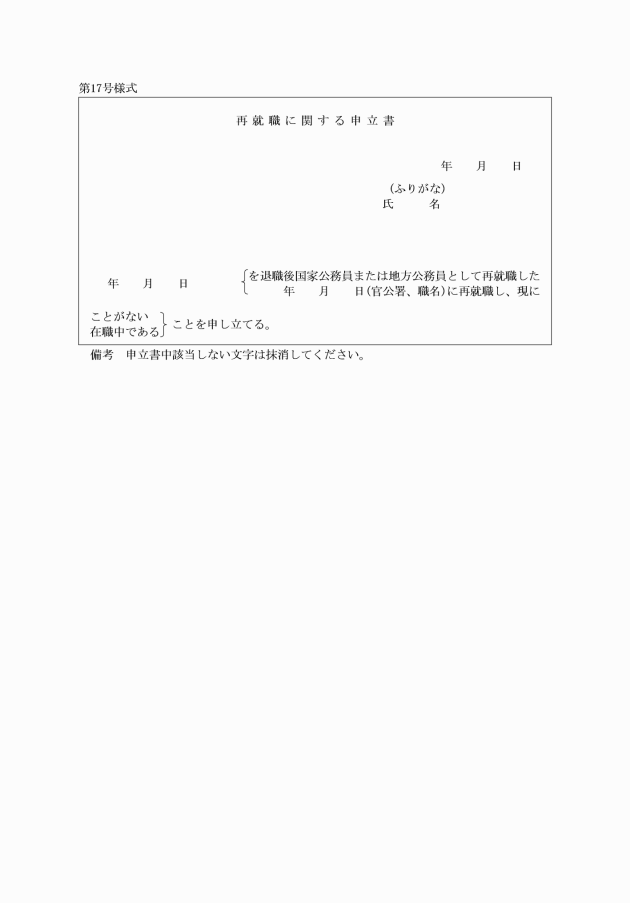

(3) 再就職に関する申立書(別記第17号様式)

2 通算退職年金請求書には、前項各号に掲げる書類のほか通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認に関する省令を廃止する省令(昭和61年大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第1号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による廃止前の通算年金通則法の規定による通算対象期間の確認に関する省令(昭和59年大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第1号)第1条に規定する通算対象期間確認通知書を添付しなければならない。

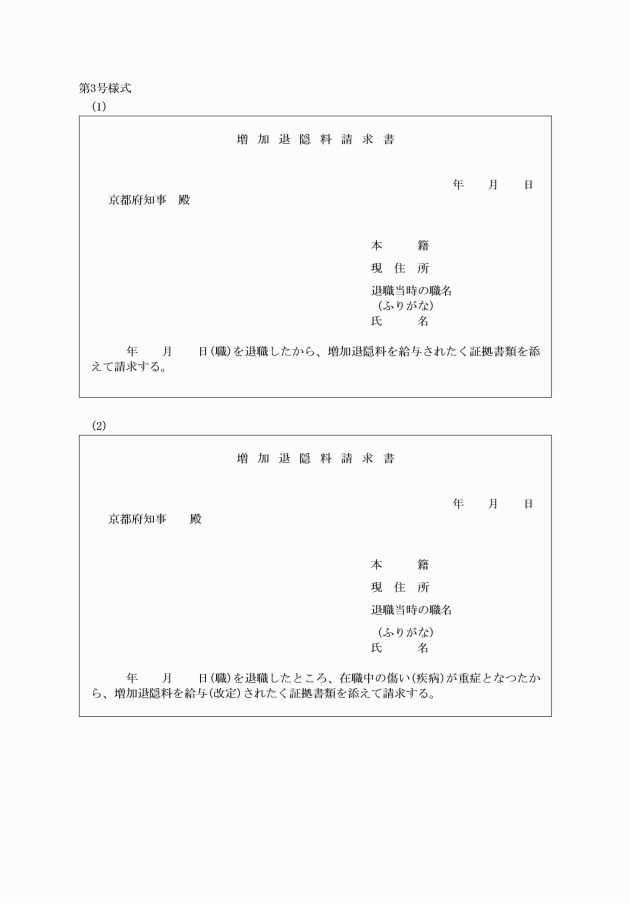

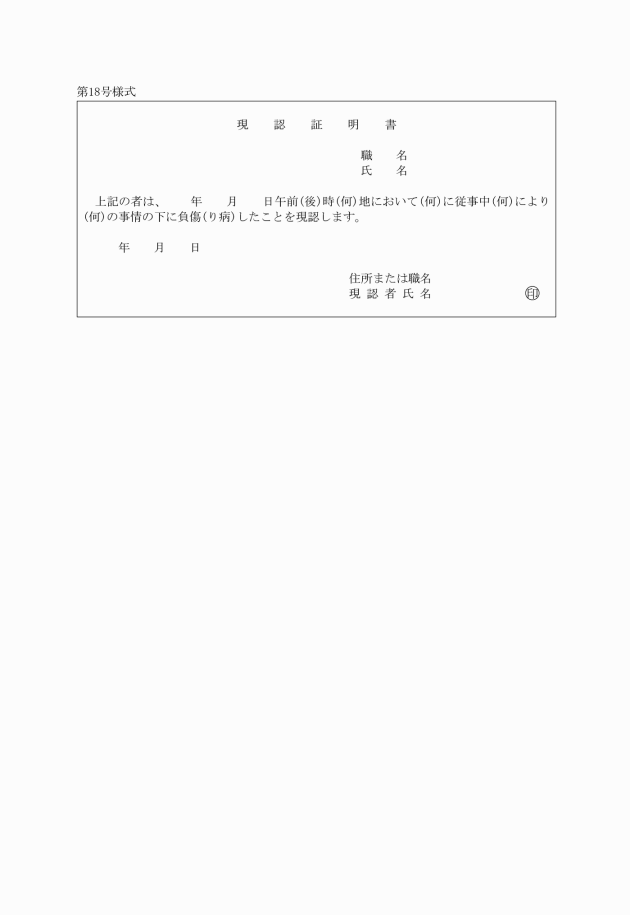

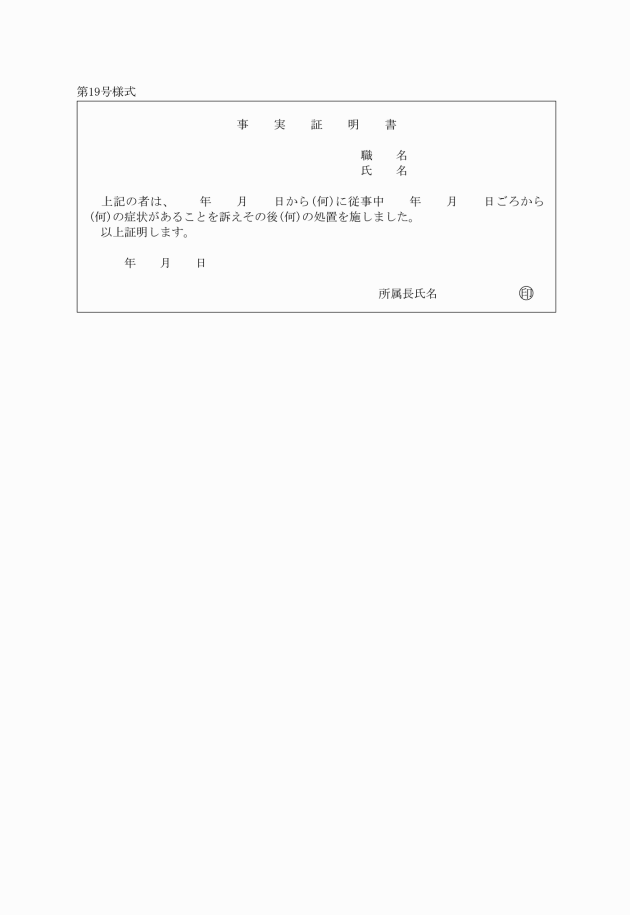

3 増加退隠料請求書には、第1項各号に掲げる書類のほか次に掲げる書類を添付しなければならない。

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における診断書

(4) 条例第30条ノ6に掲げる障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

(昭61規則52・一部改正)

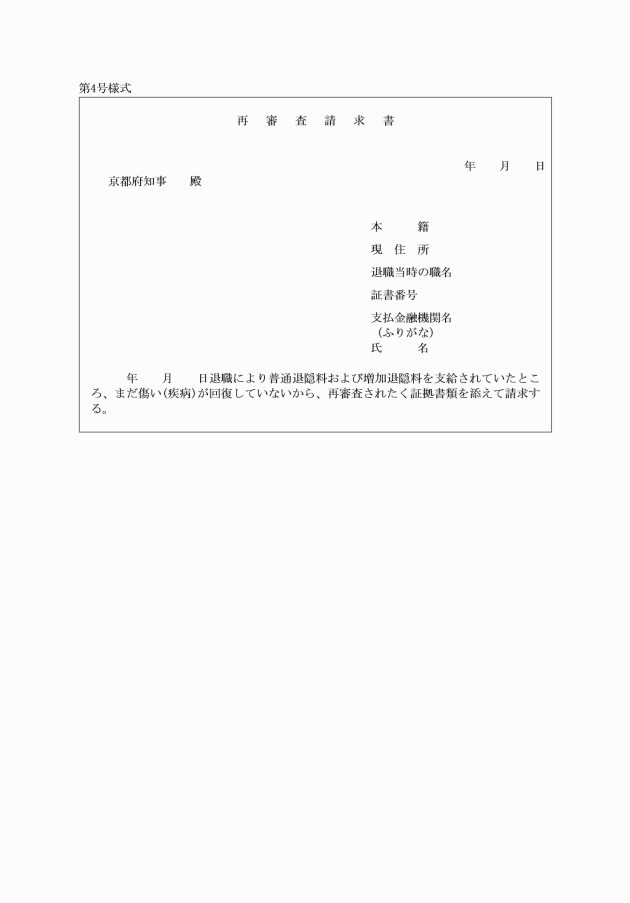

2 知事は、再審査の請求があつた場合において、必要と認めるときは、その指定する医師の現在症状証明書の提出を請求者に求めることができる。

(若年停止排除の請求)

第5条 条例第30条ノ3第3項の規定の適用を受けようとする者は、普通退隠料請求書に第3条第1項各号に掲げる書類のほか同条第3項第2号および第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

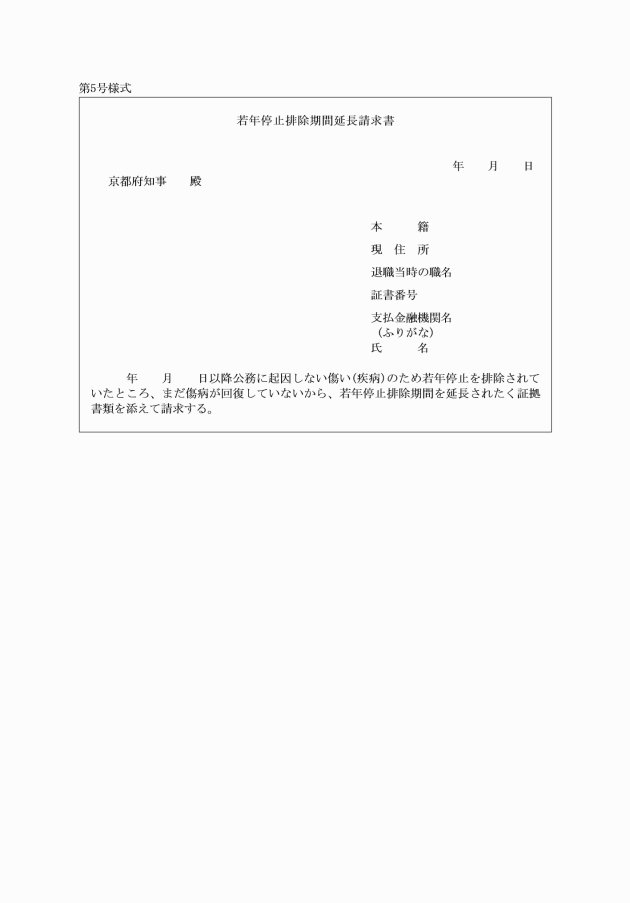

(若年停止排除期間延長の請求)

第6条 条例第30条ノ3第4項の規定により同条第3項の期間の延長を請求しようとする者は、若年停止排除期間延長請求書(別記第5号様式)に第3条第3項第2号および第3号に掲げる書類ならびに恩給証書を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 加給の原因となる者の戸籍謄本(府吏員であつた者の退職の時以後の加給の原因となる者の身分関係が明らかなもの)

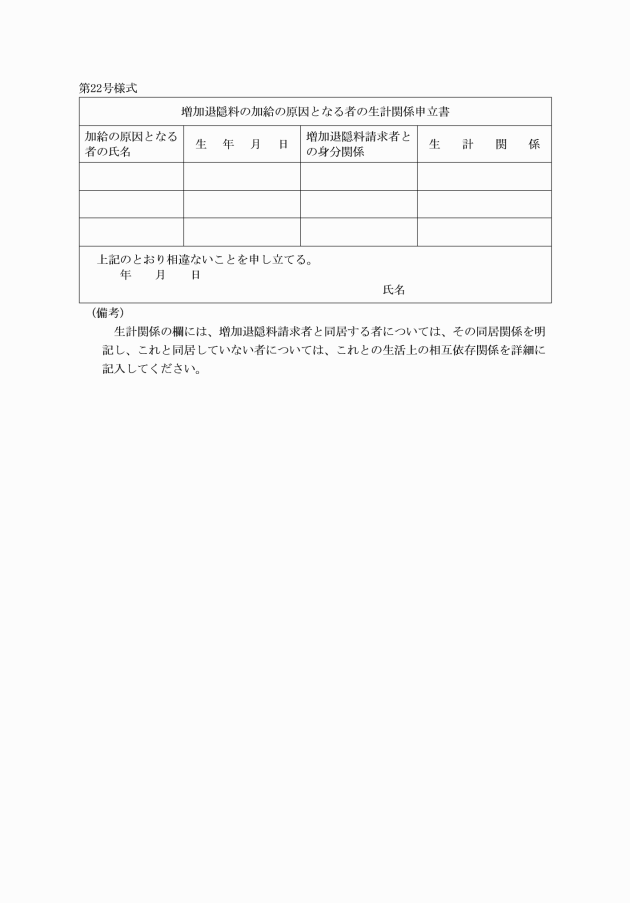

(2) 加給の原因となる者が府吏員であつた者の退職当時(退職後出生した子については出生当時、退職後養子となつた子については縁組当時)から引き続きその収入により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを記載した申立書(別記第22号様式)

2 前項の場合において、加給の原因となる者が重度障害で生活資料を得ることができない成年の子であるときは、重度障害であることを証する診断書及び生活資料を得ることができないことを証する市区町村長又はこれに準ずる者の証明書を添付しなければならない。

(昭52規則3・昭52規則45・昭56規則26・一部改正)

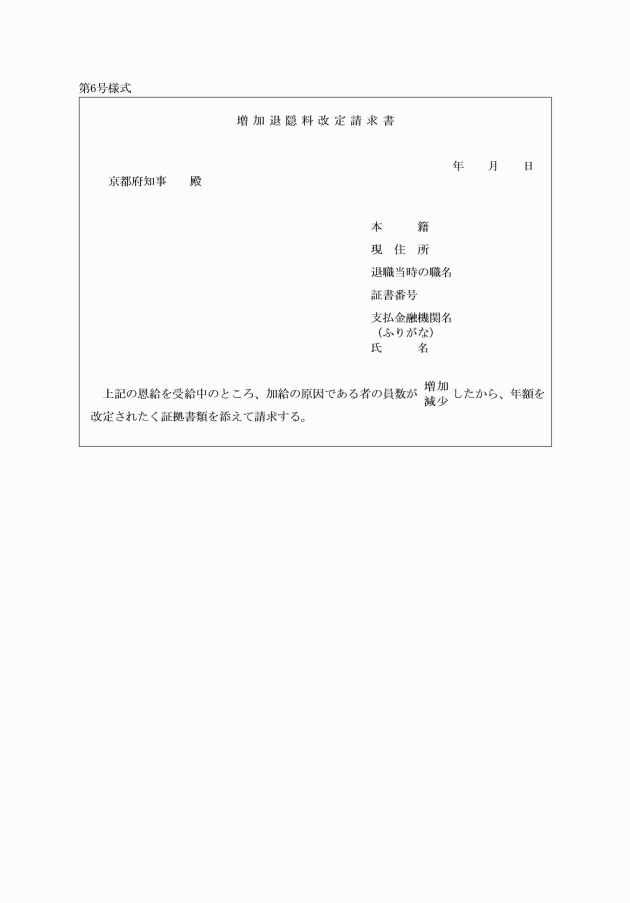

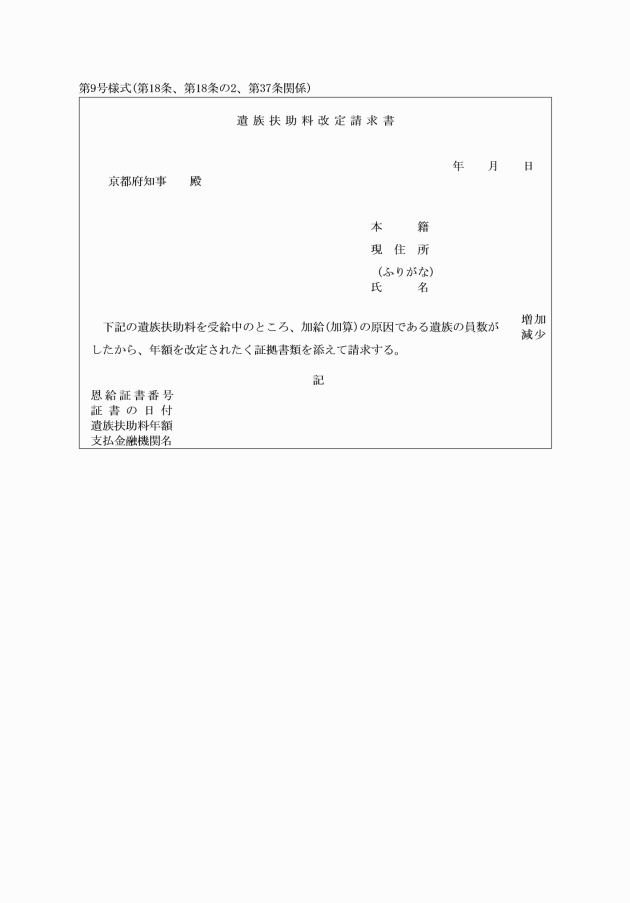

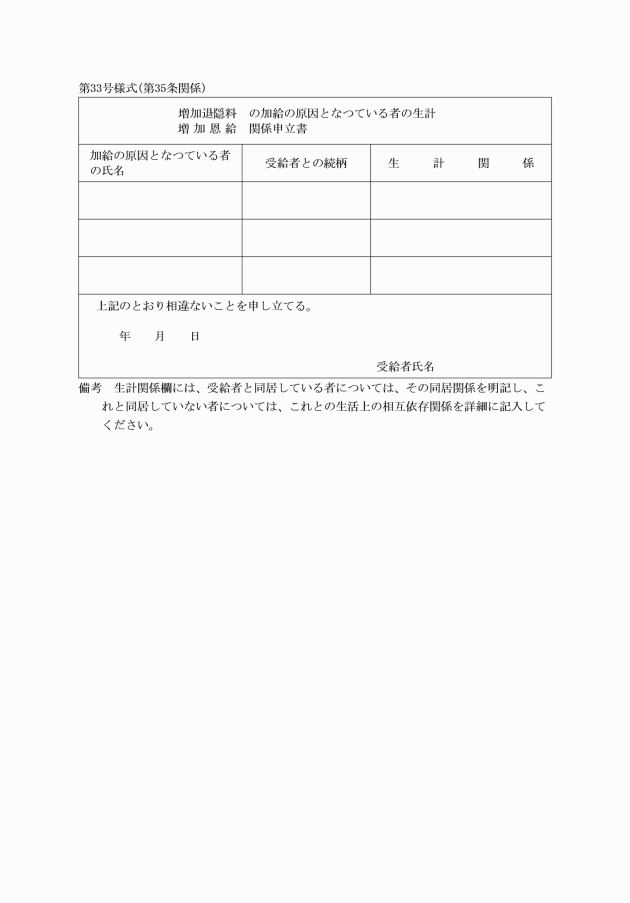

(加給員数の変動による増加退隠料改定の請求)

第8条 加給を受ける増加退隠料受給者は、その加給の原因である者に変動があつた場合は、増加退隠料改定請求書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 新たに加給の原因となるべき者が生じた場合にあつては、恩給証書及びその者の戸籍謄本並びに退職後出生した子については、その者が出生当時(退職後養子となつた子についてはその縁組当時)から引き続き増加退隠料を受ける者の収入により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていることを記載した申立書(別記第22号様式)

(2) 加給の原因であつた者の加給の原因の事由が消滅した場合にあつては、恩給証書及びその事由が消滅したことを証する書類

(昭52規則45・昭56規則26・一部改正)

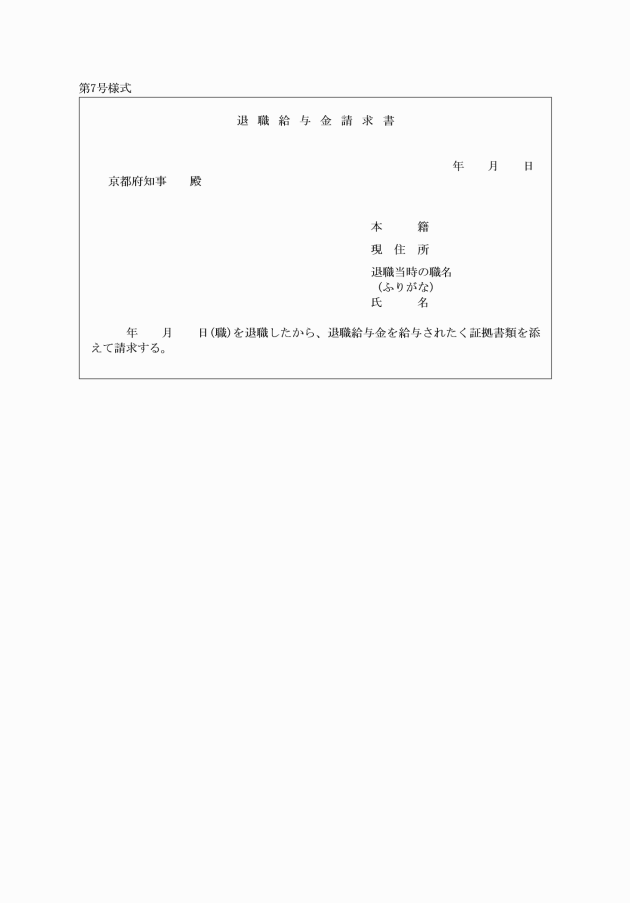

(退職給与金の請求)

第9条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 在職中の履歴書(別記第16号様式)

(2) 再就職に関する申立書(別記第17号様式)

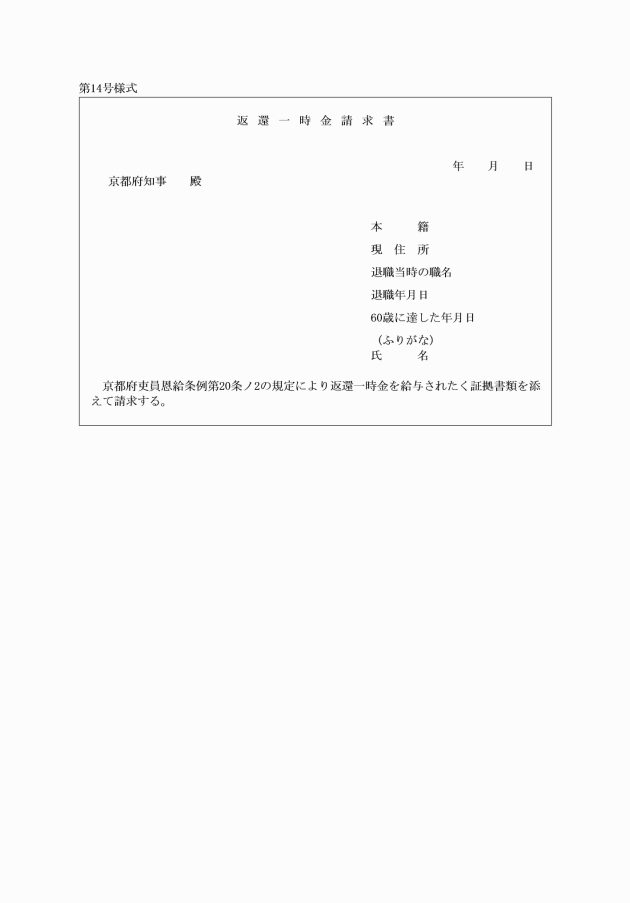

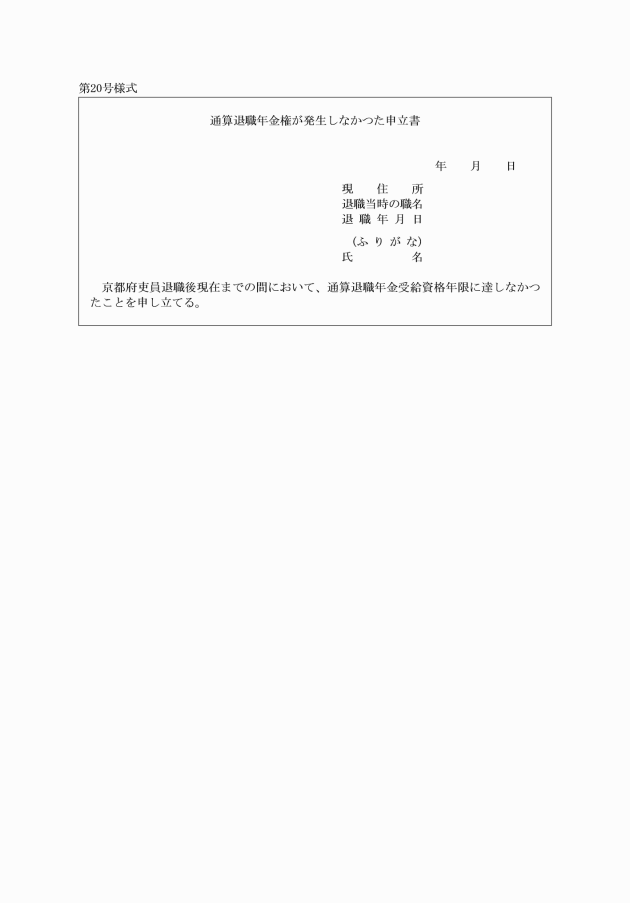

(返還一時金の請求)

第10条 返還一時金を受けようとする者は、返還一時金請求書(別記第14号様式)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 在職中の履歴書(別記第16号様式)

(2) 通算退職年金を受ける権利が発生しなかつたことを記載した申立書(別記第20号様式)

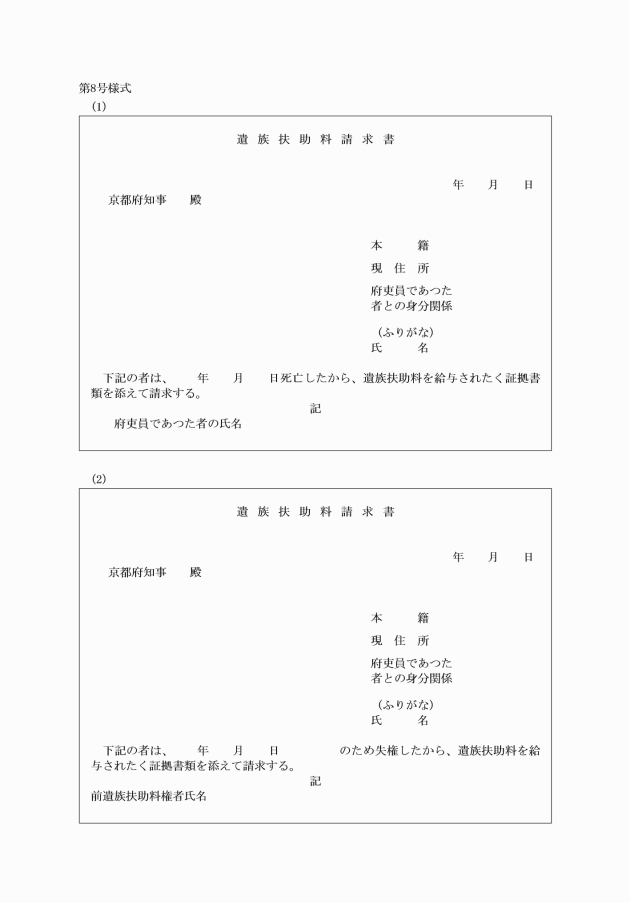

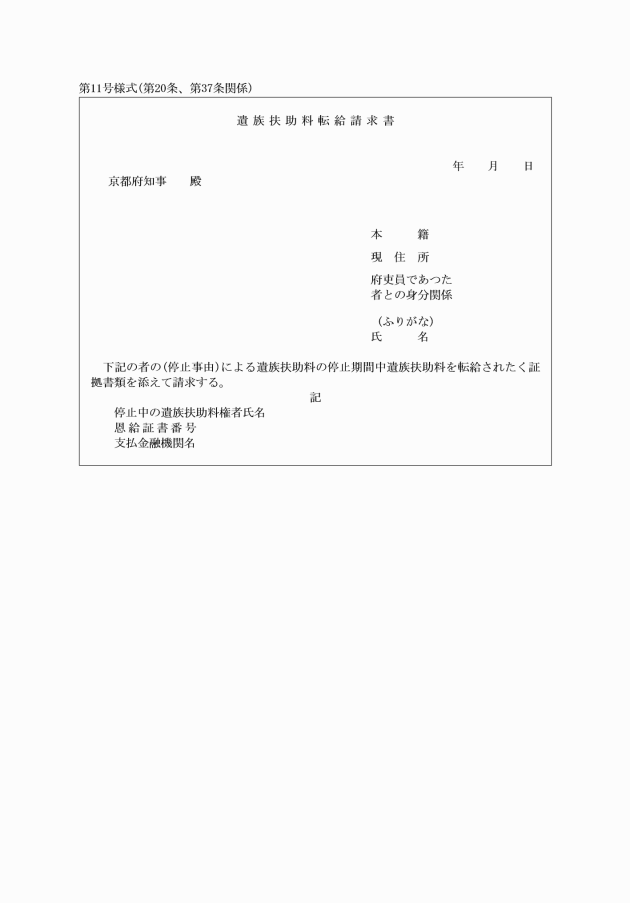

(遺族扶助料の請求)

第11条 遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

(第1次遺族扶助料の請求)

第12条 条例第39条第1項第1号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合には、遺族扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 府吏員であつた者の在職中の履歴書(別記第16号様式)

(2) 請求者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡の時以後の請求者の身分関係が明らかにできるもの)

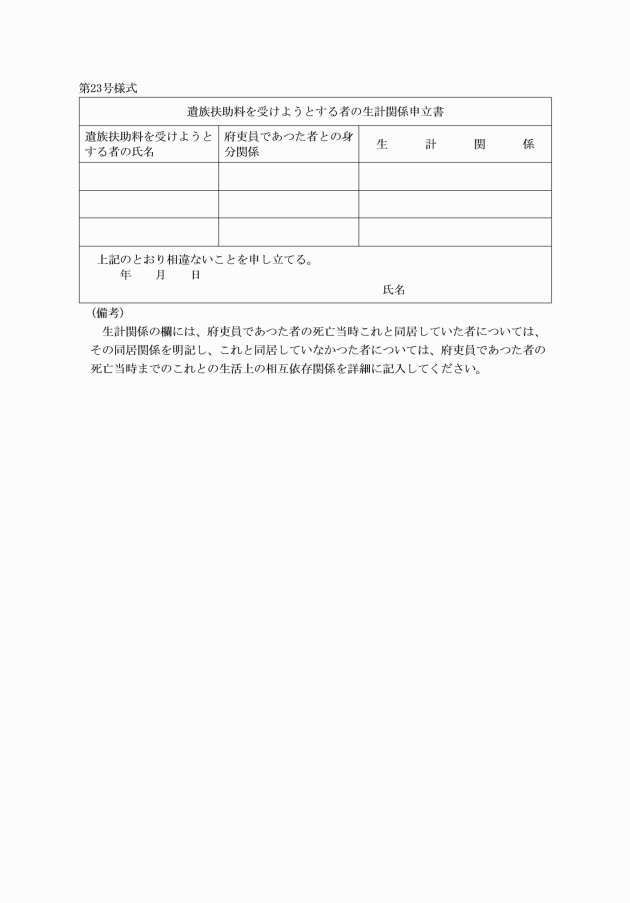

(3) 請求者が、府吏員であつた者の死亡当時その収入により生計を維持し、またはこれと生計をともにしていたことを記載した申立書(別記第23号様式)

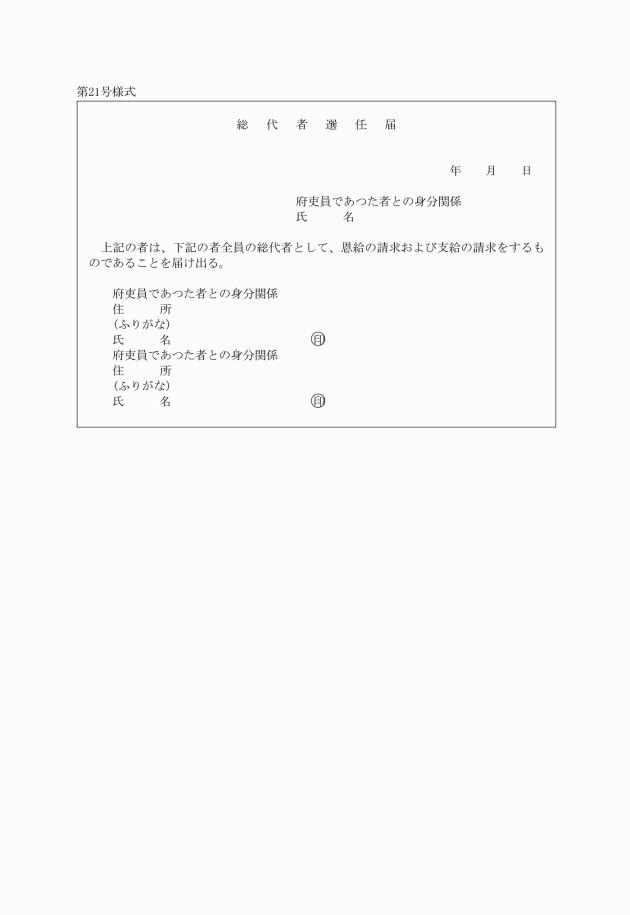

(1) 遺族扶助料を受けようとする者全員が記名押印した総代者選任届書(別記第21号様式)

(2) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡の時以後の遺族扶助料を受けようとする者の身分関係が明らかにできるもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

第13条 条例第39条第1項第2号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合には、遺族扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 府吏員であつた者が既に普通退隠料の裁定を受けている場合

ア 恩給証書

イ 請求者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡の時以後の請求者の身分関係が明らかにできるもの)

ウ 請求者が府吏員であつた者の死亡当時その収入により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを記載した申立書(別記第23号様式)

(2) 府吏員であつた者がまだ普通退隠料の裁定を受けていない場合 前条第1項各号に掲げる書類

(昭46規則3・昭52規則6・昭53規則3・一部改正)

(2) 死亡者の死亡診断書または死体検案書

(3) 条例第45条ノ3に掲げる遺族補償またはこれに相当する給付の金額およびこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

2 前項第2号の死亡診断書または死体検案書を添付できない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

(第2次以下の遺族扶助料の請求)

第15条 条例第39条第1項各号の規定により第2次以下において、遺族扶助料を請求することができる者が遺族扶助料を請求する場合には、遺族扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前遺族扶助料権者が遺族扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類

(2) 前遺族扶助料権者の恩給証書

(3) 請求者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡の時以後の請求者の身分関係が明らかにできるもの)

(4) 請求者が、府吏員であつた者の死亡当時その収入により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを記載した申立書(別記第23号様式)

(1) 遺族扶助料を受けようとする者全員が記名押印した総代者選任届書(別記第21号様式)

(2) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡の時以後の遺族扶助料を受けようとする者の身分関係が明らかにできるもの)(前項第3号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(昭53規則3・一部改正)

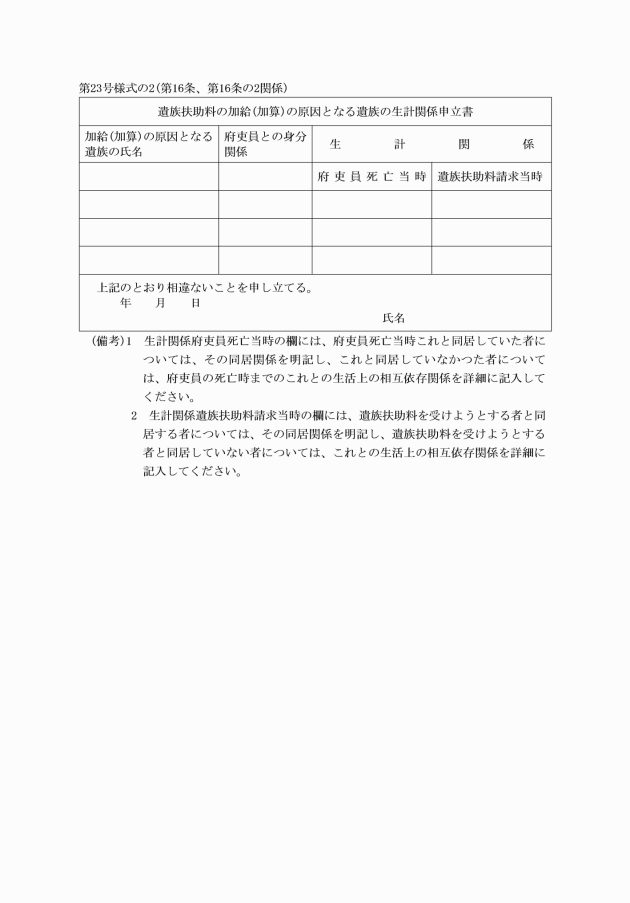

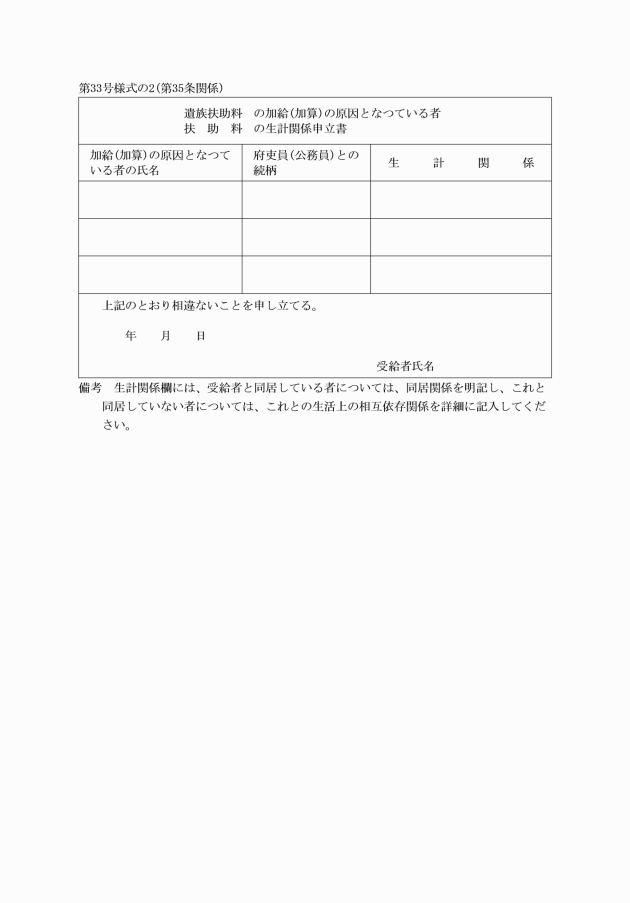

(2) 加給の原因となる遺族が、府吏員であつた者の死亡当時その収入により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたこと及び遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていることを明らかにすることができる申立書(別記第23号様式の2)

(昭52規則3・昭56規則26・一部改正)

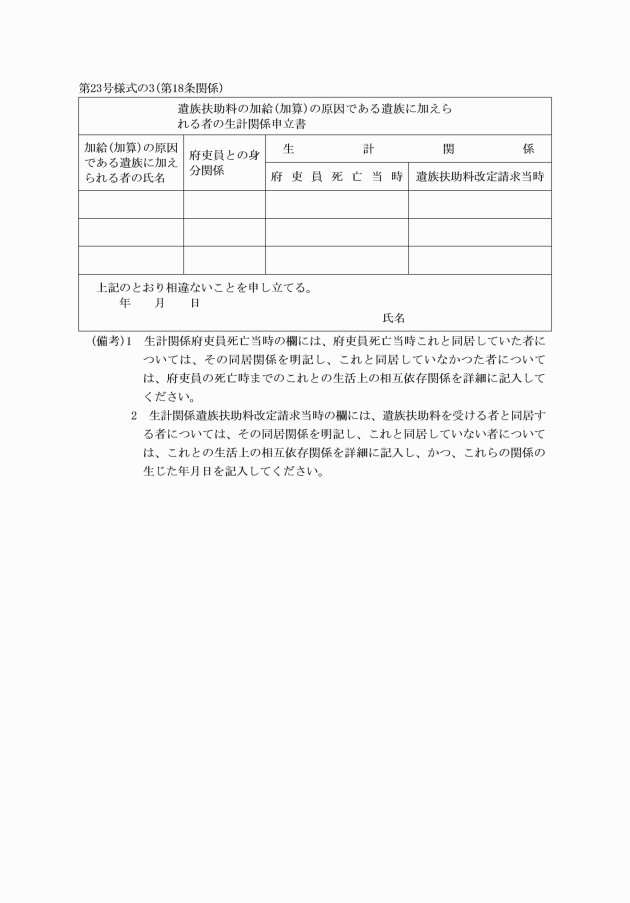

(2) 加算の原因となる子が、府吏員であつた者の死亡当時その収入により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたこと及び遺族扶助料を受けようとする妻により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていることを明らかにすることができる申立書(別記第23号様式の2)

2 加算の原因となる子が、重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子である場合には、前項の規定による書類のほか、遺族扶助料請求書に重度障害であることを証する診断書及び生活資料を得ることができないことを証する市区町村長又はこれに準じる者の証明書を添付しなければならない。

(昭52規則3・追加、昭56規則26・令4規則13・一部改正)

(重度障害に係る遺族扶助料の請求)

第17条 条例第40条又は条例第44条ノ2ただし書の規定により遺族扶助料を請求する場合には、第12条から第16条までの規定による書類のほか、遺族扶助料請求書に重度障害であることを証する診断書及び生活資料を得ることができないことを証する市区町村長又はこれに準ずる者の証明書を添付しなければならない。ただし、請求者が府吏員の死亡の当時より重度障害である夫であるときは、生活資料を得るみちのないことを証する市区町村長又はこれに準ずる者の証明書は添付することを要しない。

(昭52規則3・昭56規則26・一部改正)

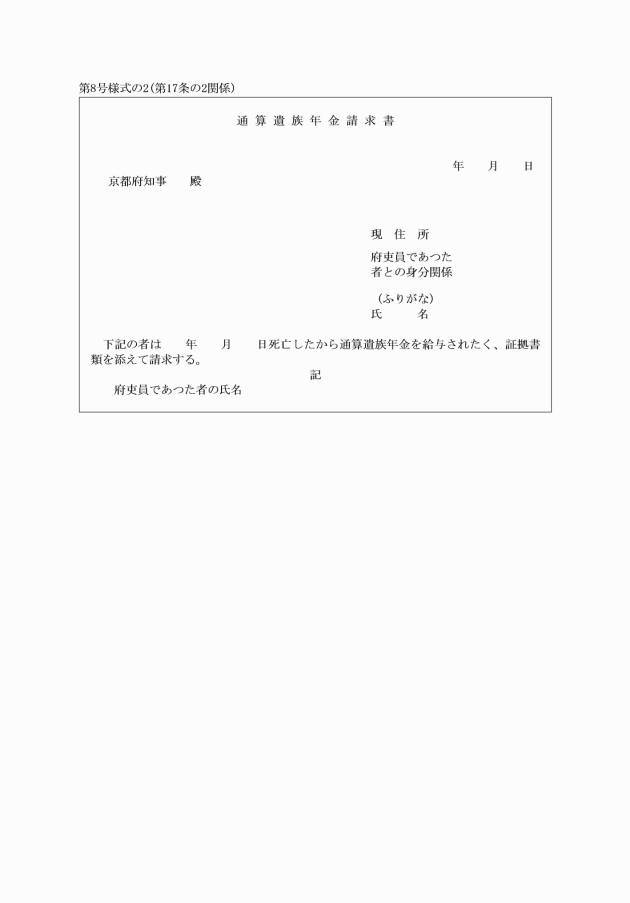

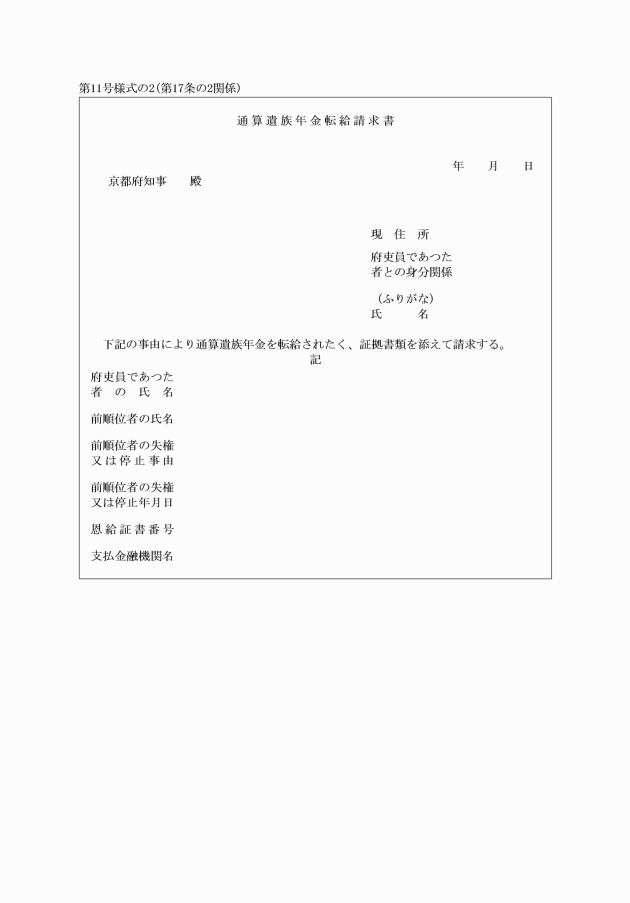

(通算遺族年金の決定の請求等)

第17条の2 条例第47条ノ2第1項の規定により通算遺族年金の決定を請求しようとする者は、通算遺族年金請求書(別記第8号様式の2)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 府吏員であつた者の履歴書及び府吏員であつた者が通算退職年金の支給を受ける権利を有する者であつたことを証明する書類(その者が第2条の規定による請求を行つていない場合に限る。)

(2) 府吏員であつた者の死亡診断書又はこれに代わるべき書類

(3) 通算遺族年金を受けようとする者と府吏員であつた者との身分関係を明らかにする市区町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は通算遺族年金を受けようとする者が府吏員であつた者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添付するものとする。)

(4) 通算遺族年金を受けようとする者が府吏員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証明する書類

(5) 通算遺族年金を受けようとする者が府吏員であつた者の死亡の当時届出をしていないが府吏員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を証明する書類

(6) 通算遺族年金を受けようとする者(妻並びに60歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が条例第47条ノ2第3項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第59条第1項各号に規定する旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に該当するときは、その事実を証明する診断書

(7) 府吏員であつた者が通算退職年金の恩給証書の交付を受けている場合には、その恩給証書

2 条例第47条ノ2第3項において準用する旧厚生年金保険法第63条第1項の規定により通算遺族年金を受ける権利を失つた配偶者がある場合において通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする子又は条例第47条ノ2第3項において準用する旧厚生年金保険法第67条第1項の規定により所在不明である配偶者の通算遺族年金の支給の停止を申請し、通算遺族年金の支給を請求しようとする子は、通算遺族年金転給請求書(別記第11号様式の2)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 条例第47条ノ2第3項において準用する旧厚生年金保険法第63条第1項各号の一又は第67条第1項に該当する事実を証明する書類

(3) 通算遺族年金の恩給証書

(昭52規則45・追加、昭56規則26・昭61規則52・一部改正)

(1) 加給の原因である遺族の員数が増加した場合にあつては、恩給証書及び戸籍謄本(加給の原因である遺族の員数の増加が明らかなもの)並びに加給の原因である遺族が、府吏員であつた者の死亡当時その収入により生計を維持し、又はこれにより生計を共にしていたこと及び遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていることを明らかにすることができる申立書(別記第23号様式の3)

(2) 加給の原因である遺族の員数が減少した場合にあつては、恩給証書及び加給の原因である遺族の員数が減少したことを証する書類

(昭52規則3・昭56規則26・一部改正)

(加算員数の変動による遺族扶助料の改定請求)

第18条の2 条例第67号附則第9条第1項の規定による加算を受ける遺族扶助料権者は、その加算の原因である子の員数に増減があつた場合は、遺族扶助料改定請求書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 加算の原因である子の員数が増加した場合にあつては、恩給証書及び戸籍謄本(加算の原因である子の員数の増加を明らかにすることができるもの)並びに前条第1項第1号の申立書

(2) 加算の原因である子の員数が減少した場合にあつては、恩給証書及び加算の原因である子の員数が減少したことを明らかにすることができる書類

(昭52規則3・追加、令4規則13・一部改正)

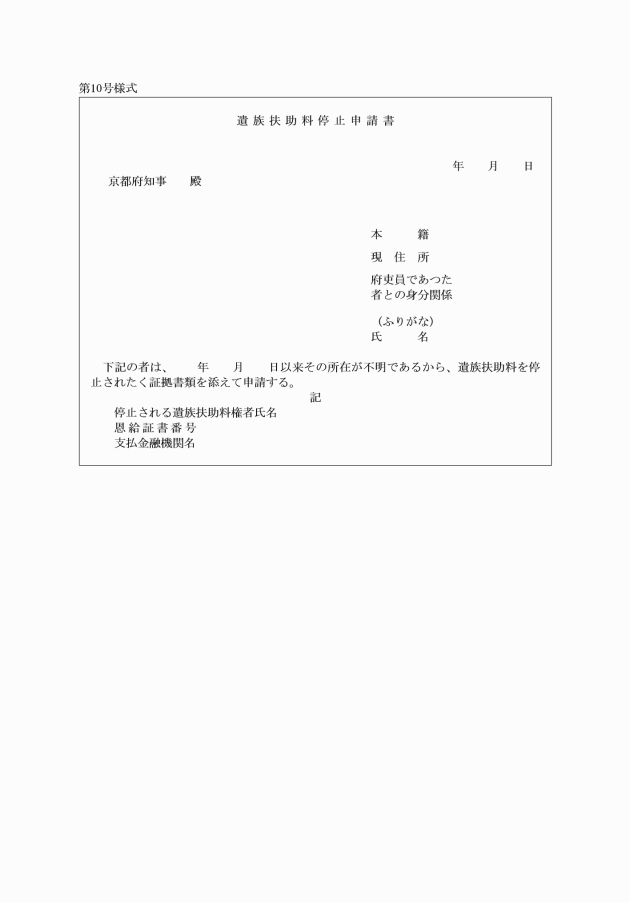

(1) 遺族扶助料権者が所在不明であることを証する書類

(2) 申請者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡の時以後の申請者の身分関係が明らかにできるもの)

(1) 請求者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡の時以後の身分関係が明らかにできるもの)

(2) 請求者が、府吏員であつた者の死亡当時その収入により生計を維持し、またはこれと生計をともにしていたことを記載した申立書(別記第23号様式)

(1) 遺族扶助料を受けようとする者全員が記名押印した総代者選任届書(別記第21号様式)

(2) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡の時以後の遺族扶助料を受けようとする者の身分関係が明らかにできるもの)(前項第1号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

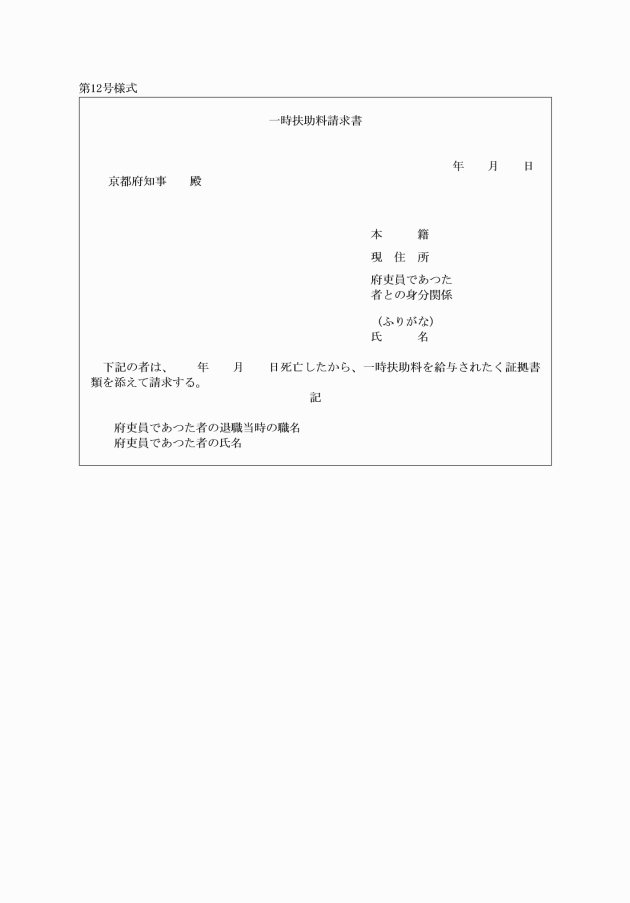

(1) 府吏員であつた者が既に普通退隠料の裁定を受けている場合 その恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡当時における請求者の身分関係が明らかにできるもの)及び請求者が府吏員であつた者の死亡当時その収入により生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを記載した申立書(別記第23号様式)

(1) 一時扶助料を受けようとする者全員が記名押印した総代者選任届書(別記第21号様式)

(2) 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡当時における一時扶助料を受ける者の身分関係が明らかにできるもの)(前項各号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(昭52規則3・昭56規則26・一部改正)

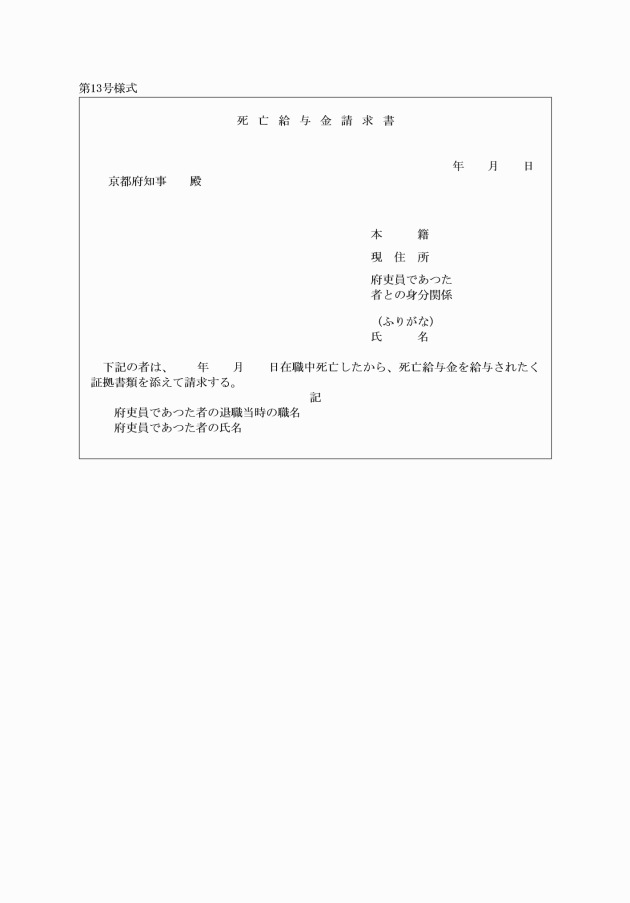

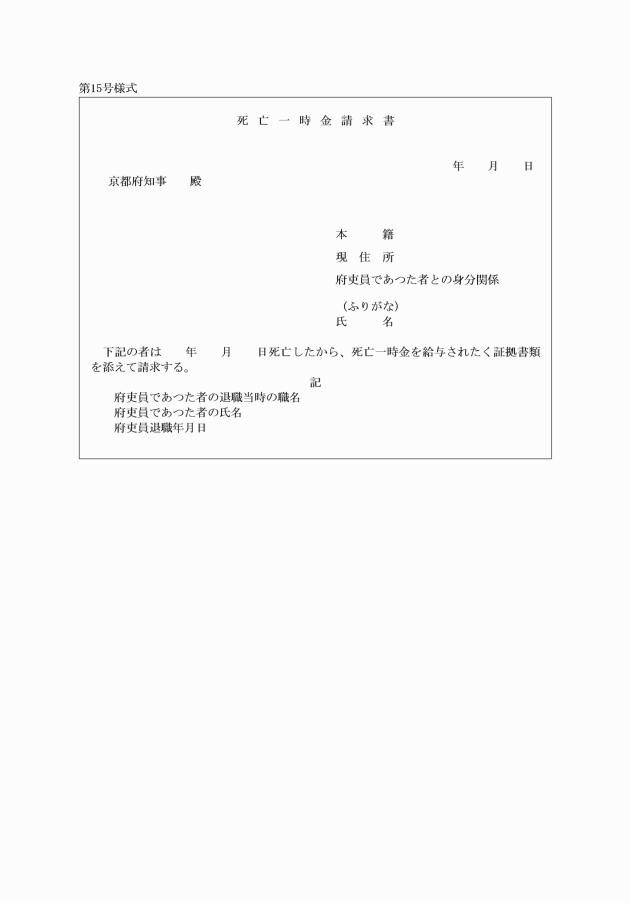

(1) 府吏員であつた者の在職中の履歴書(別記第16号様式)

(2) 請求者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡当時における請求者の身分関係が明らかにできるもの)

(3) 請求者が、府吏員であつた者の死亡当時その収入により生計を維持し、またはこれと生計をともにしていたことを記載した申立書(別記第23号様式)

2 前項の場合において、請求者が条例第48条第4項または条例第48条ノ2第4項の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡給与金または死亡一時金を受けようとする者全員が記名押印した総代者選任届書(別記第21号様式)

(2) 請求者以外の死亡給与金または死亡一時金を受けようとする者の戸籍謄本(府吏員であつた者の死亡当時における死亡給与金または死亡一時金を受けようとする者の身分関係が明らかにできるもの)(前項第2号の規定により添付した戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(1) 死亡した恩給権者が恩給を請求するとした場合に添付を必要とする書類

(2) 請求者の戸籍謄本(死亡した恩給権者の死亡当時における請求者の身分関係が明らかにできるもの)(前号の規定により添付した戸籍謄本と重複する場合を除く。)

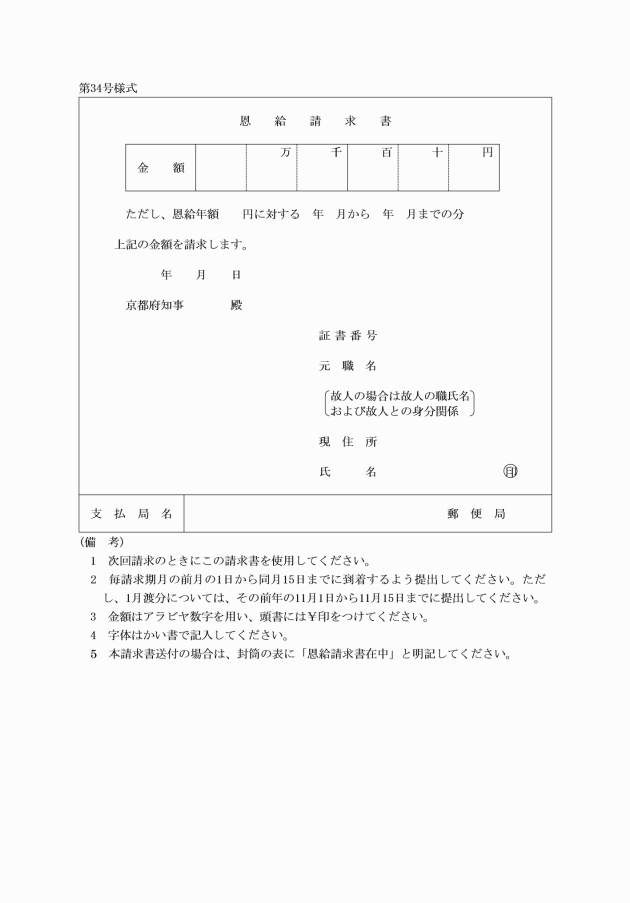

2 条例第9条ノ2第2項の規定により恩給の支給を受けようとする者は、恩給請求書(別記第34号様式)に請求者の戸籍謄本(死亡した恩給権者の死亡当時における請求者の身分関係が明らかにできるもの)を添付して、知事に提出しなければならない。

第25条 削除

(平17規則35)

(恩給証書の添付できない場合の届出)

第26条 恩給の請求につき恩給証書を添付しなければならない場合において、亡失その他の事由によりこれを添付することができないときは、証拠書類を添えて、その事由を届け出なければならない。

(恩給証書等の交付)

第27条 知事は、提出された恩給請求書類を審査し、恩給を受ける権利があると認めたときは、年金たる恩給については恩給証書を、一時金たる恩給については裁定通知書を請求者に交付するものとする。ただし、第24条第1項に規定する恩給の請求については、恩給証書および裁定通知書の交付を省略することができる。

2 知事は、恩給を受ける権利がないと認めたときは、その旨を理由を付して請求者に通知するものとする。

(恩給審査における書類の提出等)

第28条 知事は、審査にあたつて必要があると認めるときは、請求者または申請者に出頭を命じ、または必要な書類の提出を求めることができる。

第29条 削除

(昭53規則3)

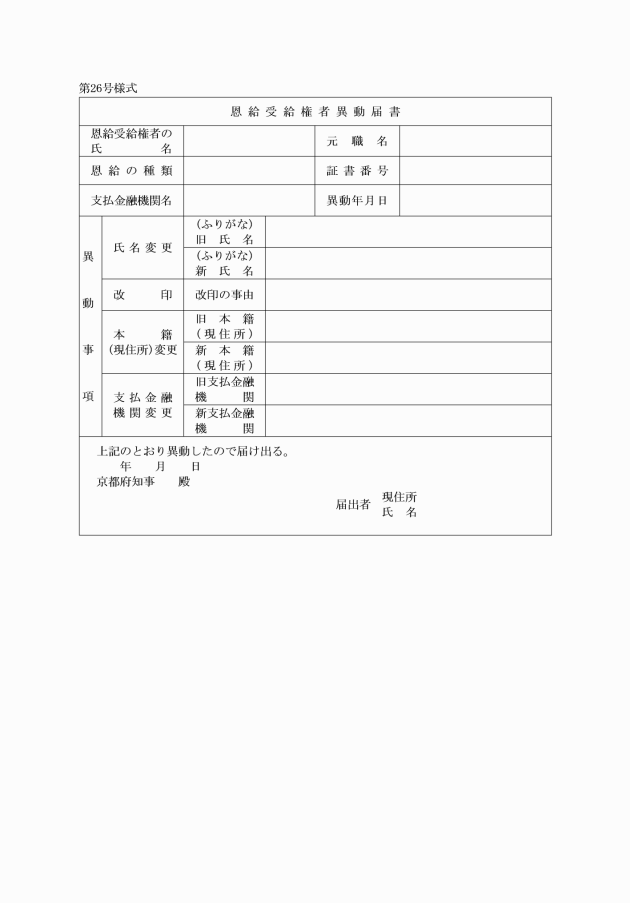

(1) 氏名を改めたとき 恩給証書及び改氏名後の戸籍抄本

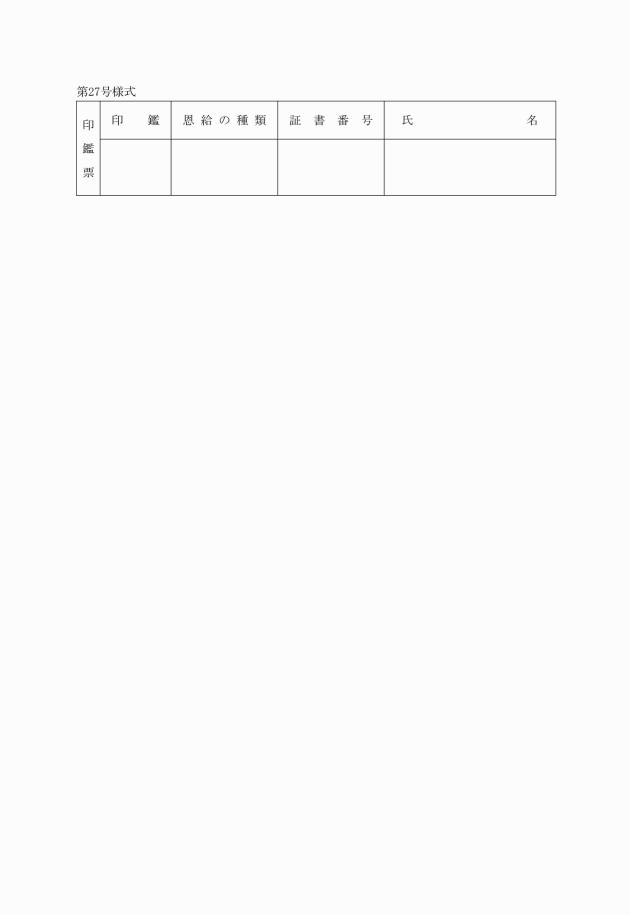

(2) 改印したとき 新たな印鑑票(別記第27号様式) (2通)

(3) 転居したとき 住民票の写し

(4) 転籍したとき 転籍後の戸籍抄本

(6) 支払金融機関を変更したとき

(昭53規則3・一部改正)

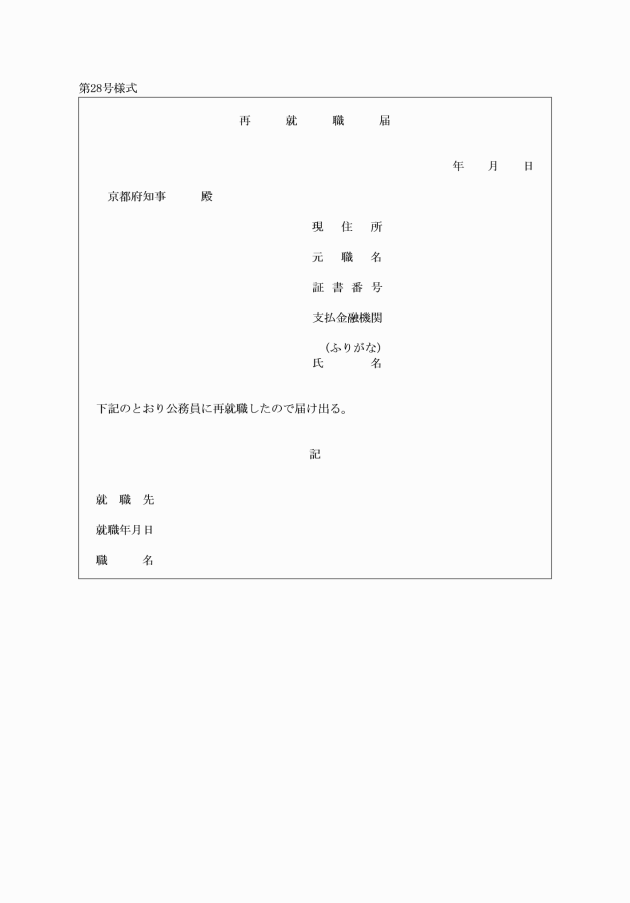

(再就職の届出)

第31条 通算退職年金を受ける権利を有する者が、国又は地方公共団体の職員となり、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第36条又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第22条の規定の適用を受けることとなつたときは、速やかに再就職届書(別記第28号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭61規則52・一部改正)

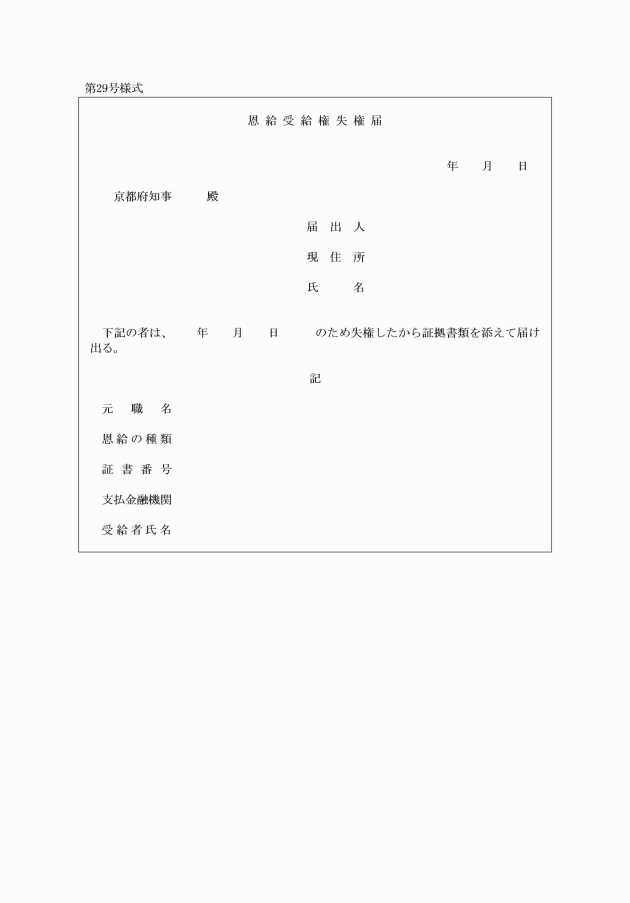

(恩給証書の返還)

第32条 受給者が死亡し、又はその恩給を受ける権利をそう失した場合において、恩給を受けるべき順位者がないときは、その恩給証書を保管している者は、速やかに恩給受給権失権届(別記第29号様式)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は失権を証する書類

(2) 恩給証書

2 前項の場合において、亡失その他の事由により恩給証書を返還できないときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭53規則3・一部改正)

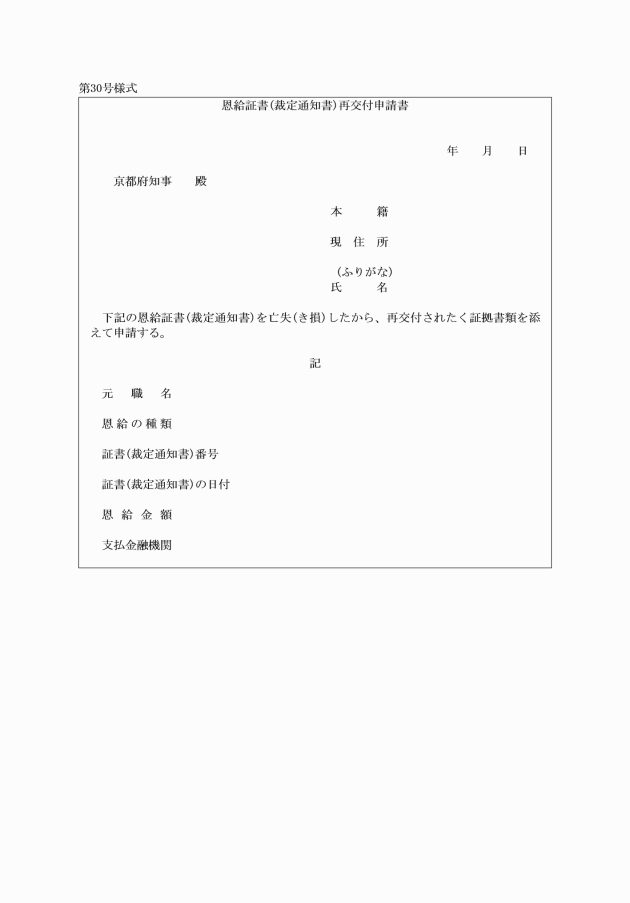

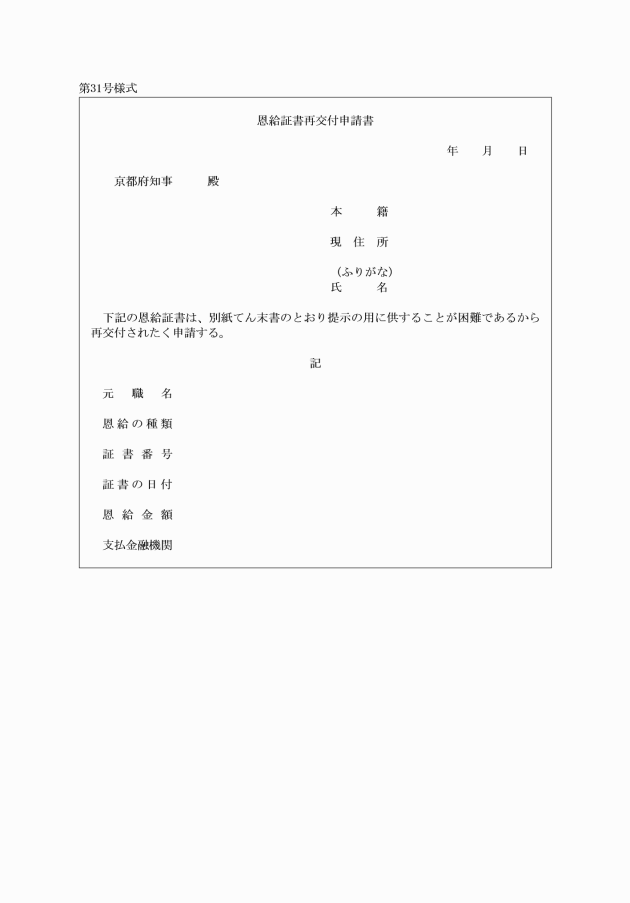

(恩給証書等の再交付)

第33条 恩給証書または裁定通知書が亡失またはき損したときは、恩給証書(裁定通知書)再交付申請書(別記第30号様式)に次に掲げる書類を添付して、知事に再交付を申請することができる。

(1) 恩給証書または裁定通知書を亡失したとき 亡失した事由および亡失後にとつた措置を記載した書類ならびにその事実を証することのできるような警察署長または消防署長の証明書

(2) 恩給証書または裁定通知書をき損したとき き損した事由を記載した書類およびき損した恩給証書または裁定通知書

2 恩給を受ける者が、恩給証書を提示することが困難な状況にある場合においては、知事は、受給者の申請により恩給証書の再交付をすることができる。

(1) 申請者の写真

(2) 恩給証書を提示することが困難な事由を記載したてん示書

第34条 恩給証書または裁定通知書の再交付があつた場合には、従前の恩給証書または裁定通知書はその効力を失う。

2 亡失を理由として恩給証書または裁定通知書の再交付を受けた後に従前の恩給証書または裁定通知書を発見したときは、すみやかに知事にこれを返還しなければならない。

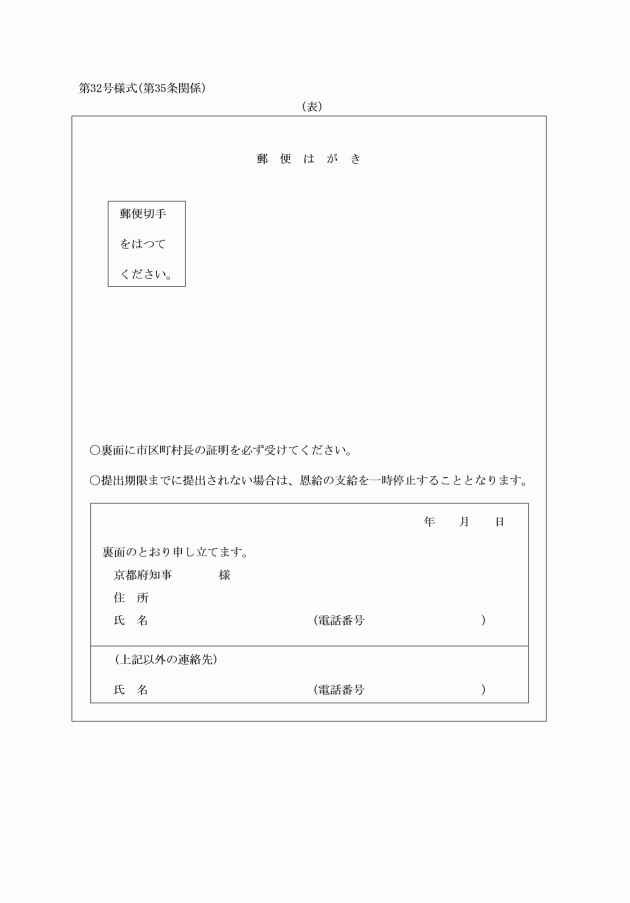

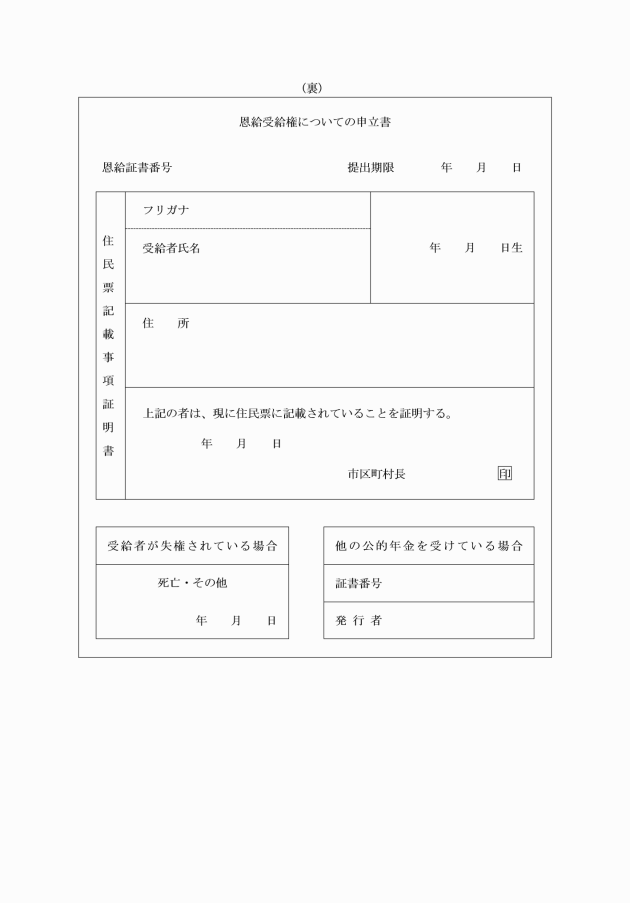

(恩給受給権調査)

第35条 条例第8条に規定する恩給を受ける権利の存否を証する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 恩給受給権についての申立書(別記第32号様式)

(2) 提出日前1月以内に証明された戸籍抄本又はこれに代わるべき書類

(3) 次に掲げる恩給の支給を受けている者(重度障害であることにより恩給の支給を受けている者であつて、障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと認められるものを除く。)は、前2号に掲げる書類のほか、重度障害であることについては、これを証する診断書及び生活資料を得るみちがないことについては、これを証する市区町村長又はこれに準じる者の証明書

ア 遺族である夫又は成年の子が、重度障害で生活資料を得るみちがないこと又は府吏員の死亡当時より重度障害であることにより受けている遺族扶助料

イ 扶養家族の加給を受けている増加退隠料

ウ 条例第41条第2項又は条例第67号附則第9条第1項第1号又は第2号の規定により加給又は加算を受けている遺族扶助料

エ 条例第47条ノ2第3項において準用する旧厚生年金保険法第59条第1項各号に規定する旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級に該当することにより支給を受けている通算遺族年金

3 第1項に規定する書類は、毎年、知事が定める期日までに提出しなければならない。

4 知事は、第1項に規定する書類の提出がなかつた場合において、恩給受給権の存否について疑いのあるときは、これを提出すべきであつた月の次の支給期以後の恩給については、当該書類を提出した後において支給することができる。

(昭52規則3・昭52規則45・昭56規則26・昭61規則52・平元規則37・平29規則36・一部改正)

(恩給の支給期月)

第36条 年金である恩給は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期(次項において「支給期月」という。)において、それぞれその前月分までを支給する。ただし、1月に支給すべき恩給は、これを受けようとする者の請求があつたときは、その前年の12月に支給することができる。

2 年金である恩給を受ける権利が消滅した場合においては、支給期月にかかわらずこれを支給する。前支給期月に支給すべきであつた年金である恩給についても、また同様とする。

(昭52規則45・昭62規則48・一部改正)

第3章 恩給法による恩給

(普通恩給の請求)

第38条 普通恩給を受けようとする者は、普通恩給請求書に恩給給与規則(大正12年勅令第369号)第2条第1項各号に掲げる書類のほか第3条第1項第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

(一時恩給の請求)

第39条 一時恩給を受けようとする者は、一時恩給請求書に恩給給与規則第4条に規定する書類のほか第9条第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(扶助料の請求)

第40条 法第73条第1項第2号の規定により扶助料を請求しようとする者は、扶助料請求書に恩給給与規則第8条、第9条または第10条に規定する書類のほか第13条第1項第1号(エ)に掲げる書類を添付しなければならない。

2 法第10条ノ2第2項の規定により恩給の支給を受けようとする者は、恩給請求書(別記第34号様式)に請求者の戸籍謄本を添付しなければならない。

(本籍または現住所の変更届)

第42条 恩給給与規則第33条の規定による本籍または現住所の変更の届出は、異動届書(別記第26号様式)に第30条第1項第3号または第4号に掲げる書類を添付して届け出なければならない。

(昭52規則3・全改、昭52規則45・一部改正)

(氏名の変更届)

第46条 恩給給与規則第38条第1項の規定による氏名の変更の届出は、別記第26号様式により作成した届書により届け出なければならない。

(準用規定)

第47条 第30条第1項第2号、第5号及び第6号並びに第31条の規定は、恩給法による受給者について準用する。この場合において、第31条中「普通退隠料」とあるのは「普通恩給」と読み替えるものとする。

(昭53規則3・一部改正)

第4章 恩給の支払

(昭62規則48・全改)

(恩給の支払方法)

第49条 恩給給与金は、口座振替又は隔地払の方法により支払うものとする。

(昭53規則3・全改)

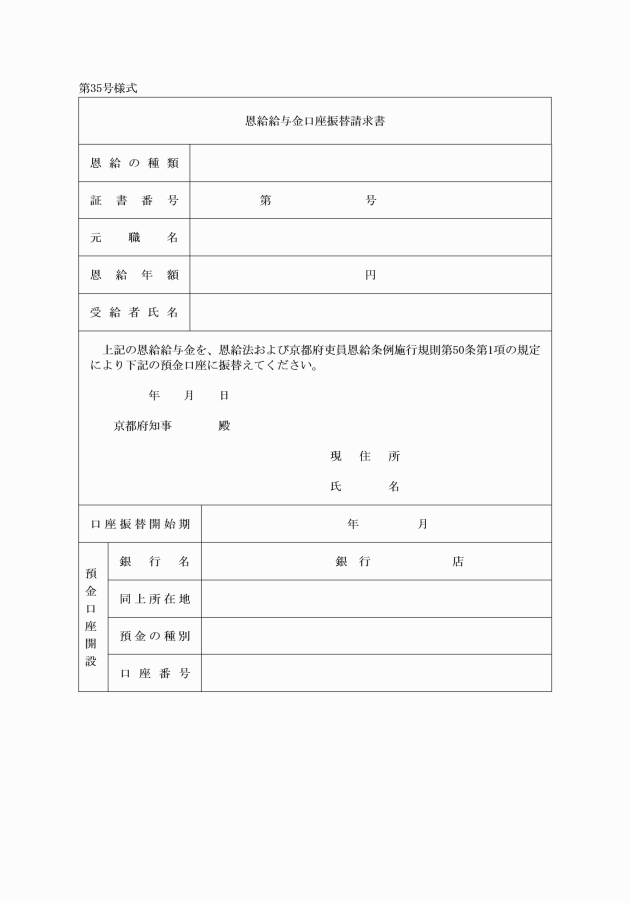

(口座振替)

第50条 受給者が口座振替の取扱いを受けようとするときは、恩給給与金口座振替請求書(別記第35号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭53規則3・旧第51条繰上・一部改正)

(隔地払)

第51条 隔地払による恩給給与金の支払を受けようとする受給者は、自己の最も便利と認める金融機関又は郵便局(管内隔地払にあつては、指定金融機関又は指定代理金融機関に限る。)を選定し、知事に届け出なければならない。

(昭53規則3・追加、平2規則16・一部改正)

(金融機関の事務)

第52条 金融機関又は郵便局は、恩給給与金の支払に際し疑わしい点があるときは、主務課(恩給事務を所管する課)又は出納局に照会し、その指示を受けなければならない。

(昭53規則3・旧第55条繰上・一部改正、平2規則16・旧第53条繰上・一部改正)

第5章 補助執行等

(昭52規則3・改称)

(補助執行)

第53条 知事は、この規則に基づく事務で次の表の左欄に掲げるものについては、当該右欄に掲げる機関の職員に補助執行させるものとする。

警察職員に関する恩給 | 京都府警察本部 |

教育職員に関する恩給 | 京都府教育庁 |

(昭52規則3・一部改正、昭53規則3・旧第58条繰上、平2規則16・旧第54条繰上)

(準用規定)

第54条 この規則に別段の定めのない事項については、恩給給与規則及び恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)に定める規定を準用する。

(昭52規則3・追加、昭53規則3・旧第59条繰上、平2規則16・旧第55条繰上)

附則

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(府令の廃止)

第2条 京都府吏員恩給条例取扱規程(昭和9年京都府令第16号)および恩給法ニ依ル恩給中京都府知事裁定ニ係ルモノノ恩給給与細則(昭和9年京都府令第17号)は廃止する。

附則(昭和46年規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則の規定は、昭和51年7月1日から適用する。

附則(昭和52年規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条第1項、第8条第1項、第35条第1項第3号イ及び第43条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規則第26号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 普通退隠料を受ける権利を有する者が、昭和61年4月1日前にこの規則による改正前の恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則第31条に規定する規定の適用を受けることになつた場合における同条の届出については、なお従前の例による。

附則(昭和62年規則第48号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

附則(平成元年規則第37号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成2年規則第16号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

附則(令和3年規則第15号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

――――――――――

○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備及び経過措置に関する規則(令和4規則13)抄

(恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則の適用に関する経過措置)

第5条 次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「成年の子」とあるのは、「20歳以上の子(婚姻した20歳未満の子を含む。)」とする。

(1) 令和4年3月31日において京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)第19条第1項から第3項までの規定による増加退隠料について同条例第35条の規定によりその例によることとされる恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項から第5項までの規定による加給の原因となる未成年の子 恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定

(2) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第6号)第5条第1項に規定する子 恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則第16条第2項及び第18条第2項の規定

附則(令和4年規則第13号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備及び経過措置に関する条例附則第2項に規定する子に対する第3条の規定による改正後の恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)第16条の2第2項及び第18条の2第2項の規定の適用については、新施行規則第16条の2第2項中「重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子」とあるのは「18歳以上」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該子が20歳未満である場合においては、生活資料を得ることができないことを証する市区町村長又はこれに準じる者の証明書は添付することを要しない」と、新施行規則第18条の2第2項中「重度障害の状態で生活資料を得ることができない成年の子」とあるのは「18歳以上」とする。

――――――――――

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(昭52規則45・追加、令3規則15・一部改正)

(昭52規則3・令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(昭52規則3・令3規則15・一部改正)

(昭52規則45・追加、令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(昭52規則3・追加、令3規則15・一部改正)

(昭52規則3・追加、令3規則15・一部改正)

第24号様式 削除

(昭53規則3)

第25号様式 削除

(昭53規則3)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)

(平元規則37・全改、令3規則15・一部改正)

(昭52規則3・追加、平元規則37・旧第33号様式の2繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

(昭52規則3・追加、平元規則37・旧第33号様式の3繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)

(令3規則15・一部改正)