○骨関節結核その他の結核児童療育給付規程

昭和35年12月23日

京都府告示第1027号

〔骨関節結核児童療育給付規程〕を次のように定める。

骨関節結核その他の結核児童療育給付規程

(昭38告示770・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(昭38告示770・昭42告示89・平24告示69・一部改正)

(給付の対象)

第2条 法第20条第2項に規定する療育の給付(以下「給付」という。)は、府内(京都市を除く。)に居住し、法第4条第1項に規定する児童で骨関節結核その他の結核にかかりその治療について医師が入院を必要と認めたものに対して行うものとする。

(昭38告示770・昭42告示89・平24告示69・一部改正)

(給付の種類)

第3条 給付は、現物給付を原則とする。

2 医療に係る給付(以下「医療給付」という。)は、法第20条第3項各号に掲げるものとする。

3 学習に必要な物品(以下「学習用品」という。)は、直接学校で使用される教科書、ノート等通常の学習用品のほかこれに伴う予習又は復習に必要なものも含まれるものとする。

4 療養生活に必要な物品(以下「日用品」という。)は、児童の生活指導に必要な月刊雑誌、子供向けの新聞、教養図書、手工(芸)材料、玩具等のほか必要に応じて身の廻り品、下着等を含むものとする。

5 医療給付は、原則として骨関節結核その他の結核の治療に限るものとする。ただし、骨関節結核その他の結核に起因する疾病又は骨関節結核その他の結核の治療に支障を来す疾病を併発している場合は、この治療を併せて給付の対象とすることができるものとする。

(昭36告示831・昭38告示770・昭42告示89・平24告示69・一部改正)

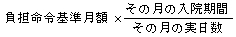

(申請)

第4条 給付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、その給付を受けようとする児童の親権を行う者又は未成年後見人とする。

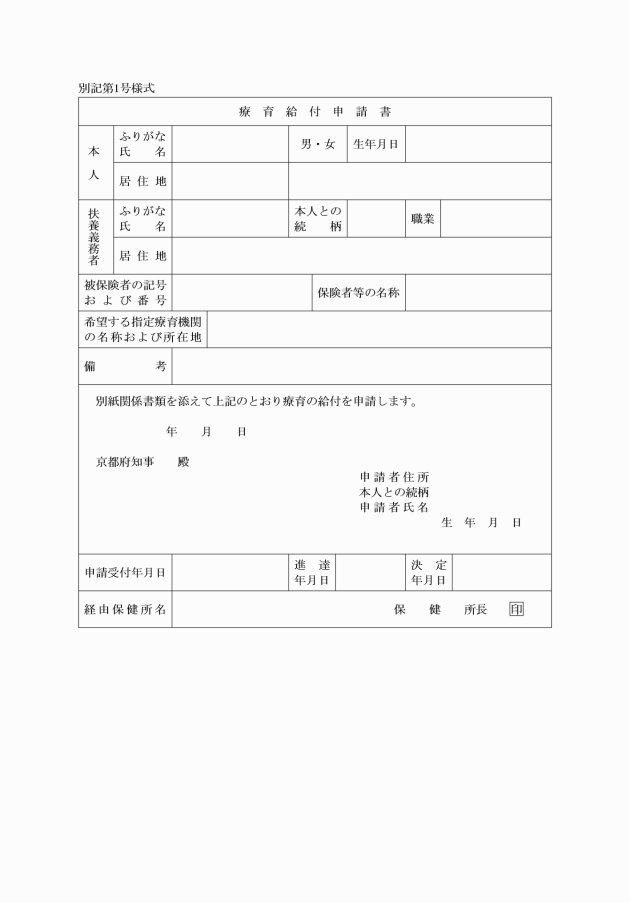

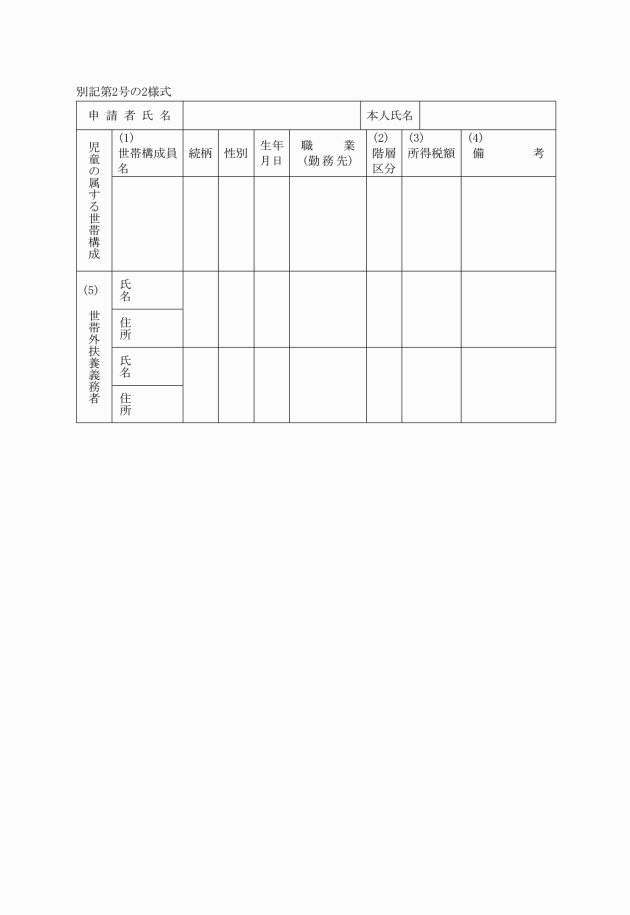

2 申請者は、療育給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる関係書類を添付し知事に提出しなければならない。

(2) 就学児童にあつては、その学校長の発行する在学証明書

(昭36告示831・平12告示222・一部改正)

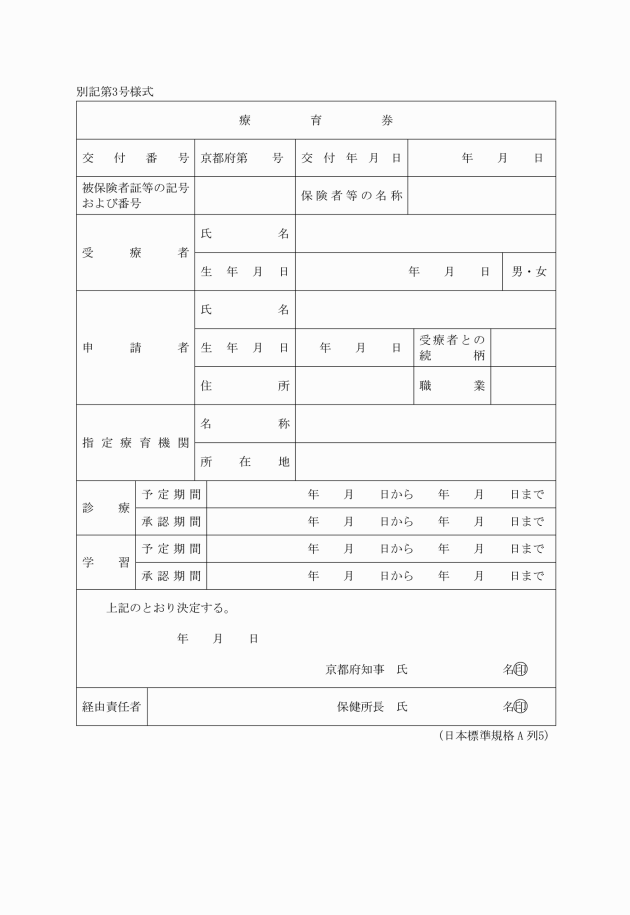

2 給付を受けようとするときは、指定療育機関に療育券を提出しなければならない。

(自己負担額の決定)

第6条 知事は、医療給付に要する費用について、法第56条第2項に規定する本人又はその扶養義務者の負担能力に応じ負担する額を決定し、支払を命じるものとする。

(昭63告示2・追加、平24告示69・一部改正)

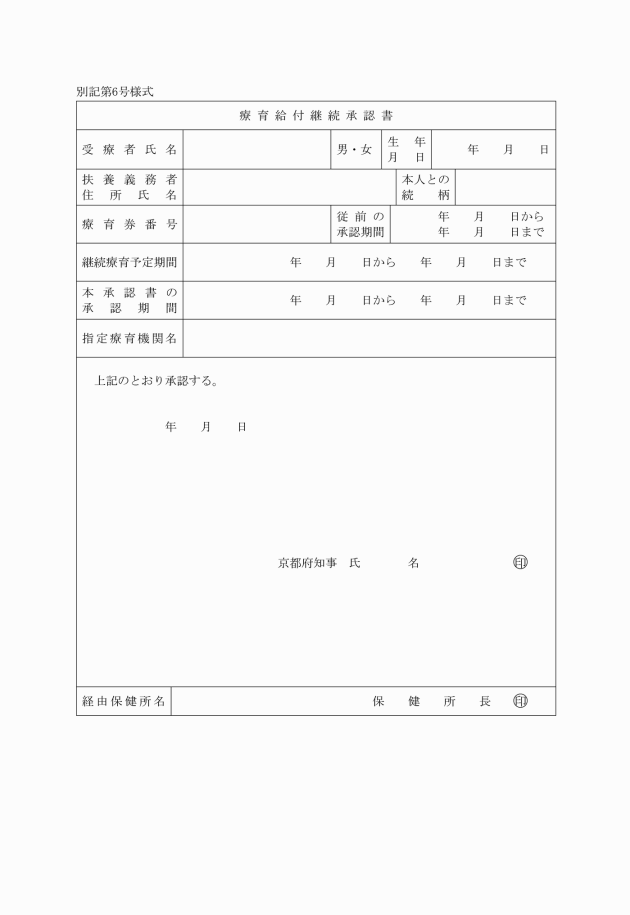

(継続申請)

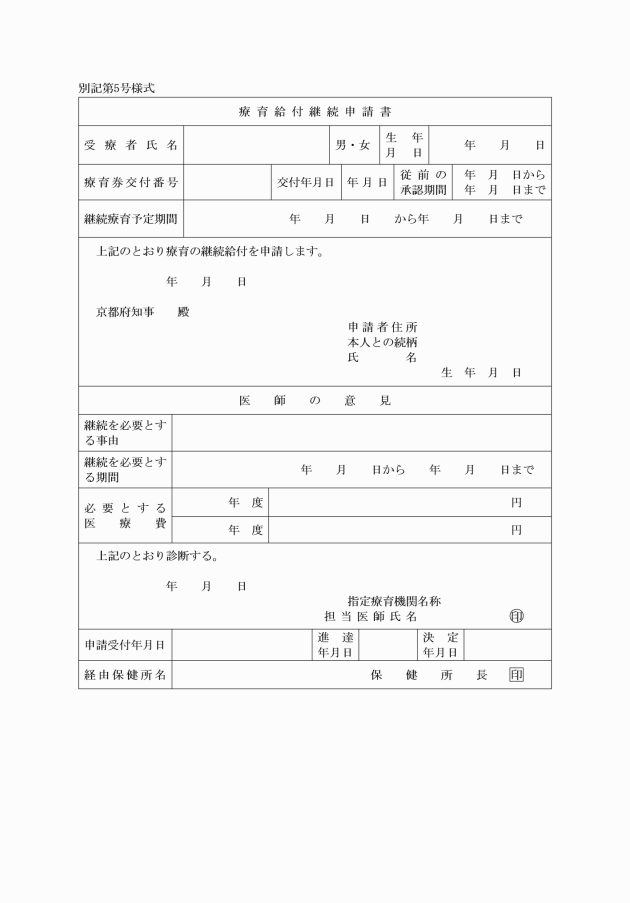

第7条 療育券の承認期間を過ぎてもなお当該医療の継続を必要とするときは、申請者は当該療育券の承認期間満了前に療育給付継続申請書(別記第5号様式)を知事に提出するものとする。

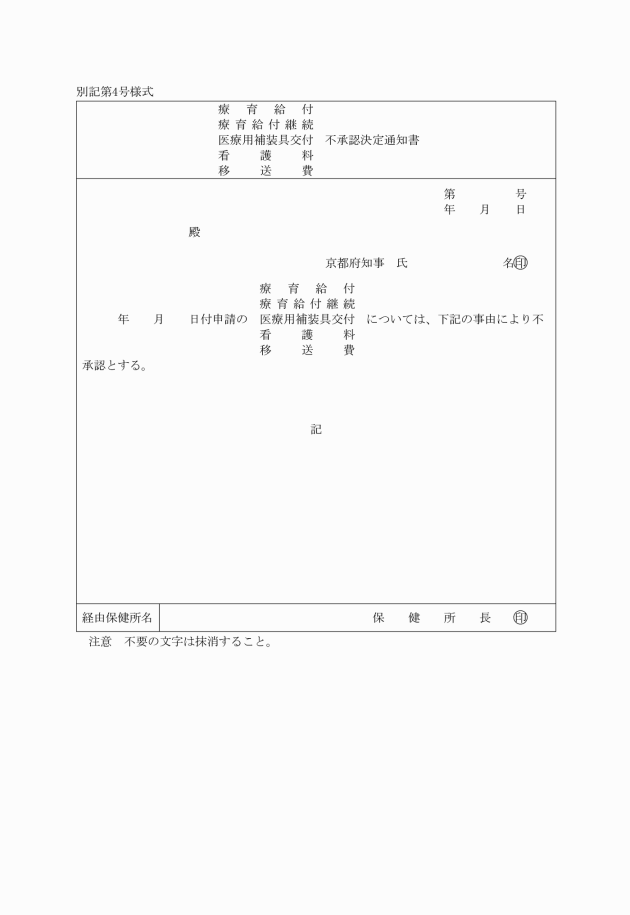

継続給付を行なわないことを決定したときは不承認決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 療育給付を継続して受けようとするときは、指定療育機関に療育給付継続承認書を提出しなければならない。

(昭63告示2・旧第6条繰下)

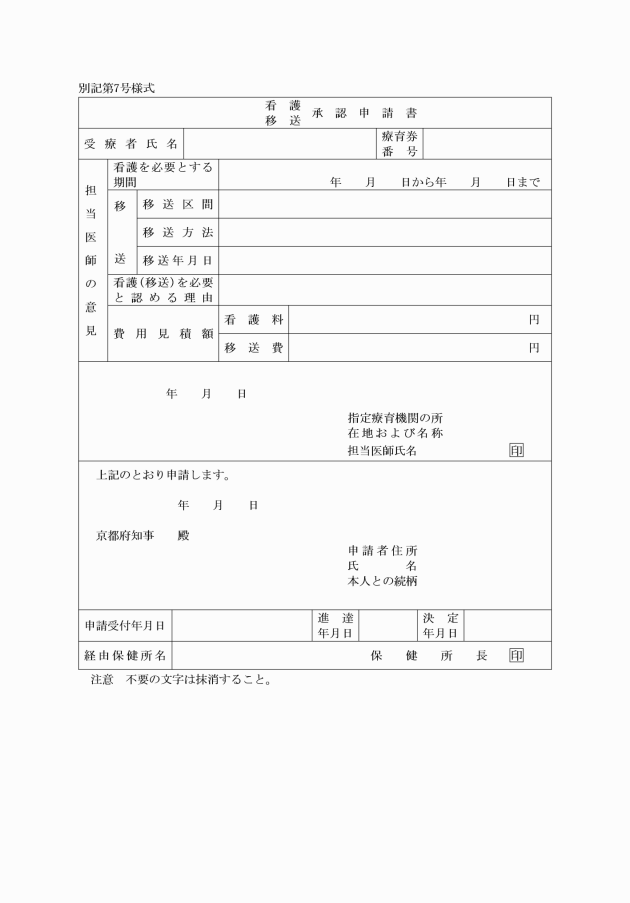

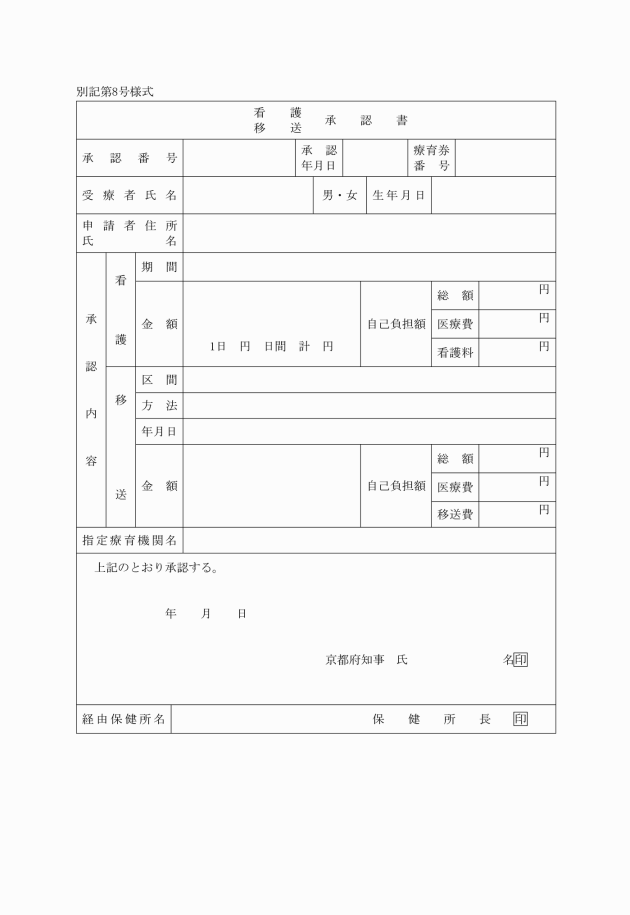

(看護および移送)

第8条 看護および移送の承認を受けようとする者は、看護(移送)承認申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

看護および移送の承認を行なわないことを決定したときは不承認決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 看護および移送の給付を受けようとするときは、指定療育機関に看護(移送)承認書を提出しなければならない。

4 給付する費用の額の算定の基準は、看護料については、健康保険の看護料の基準以内とし、移送費についてはその経路について必要とする交通費の実費とする。

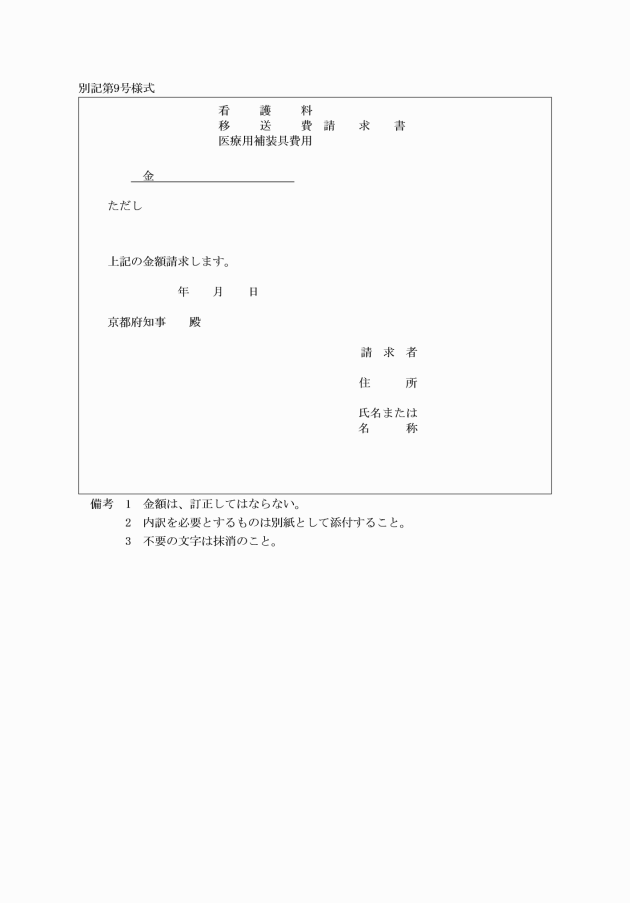

5 看護料(移送費)を請求しようとするときは、請求書(別記第9号様式)に看護料(移送費)承認書を添付して知事に提出するものとする。

(昭63告示2・旧第7条繰下)

(医療用補装具の交付)

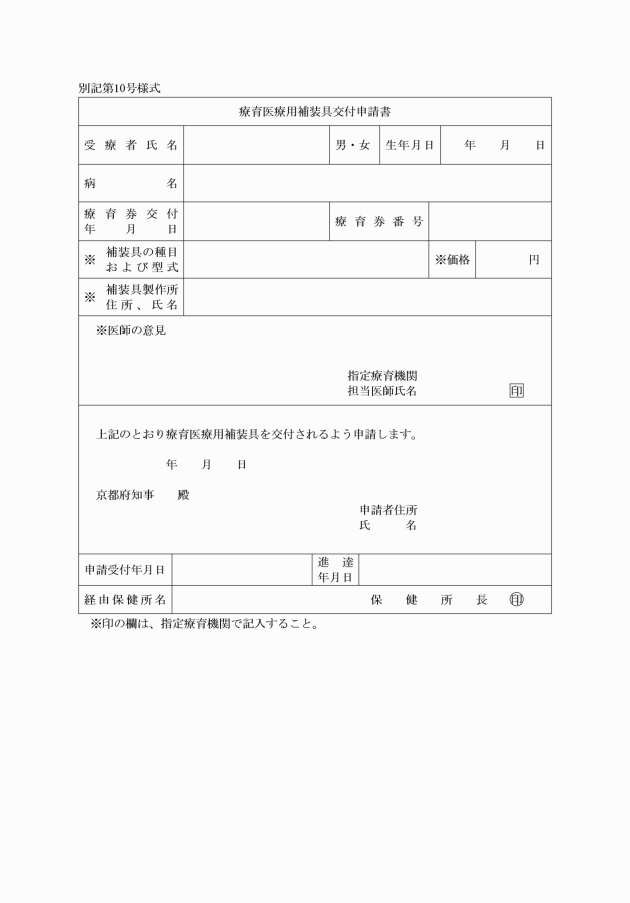

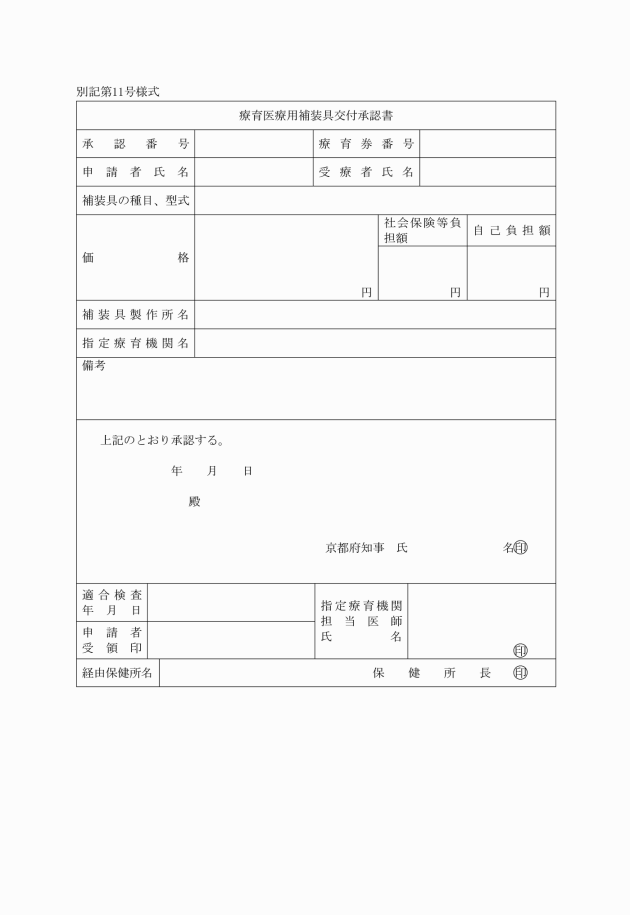

第9条 給付を行なうことに決定した児童のうち医療用補装具を必要とする者については、申請者は、医療用補装具交付申請書(別記第10号様式)を知事に提出するものとする。

医療用補装具の交付の承認を行なわないことを決定したときは、不承認決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 医療用補装具の給付を受けようとするときは、指定療育機関に医療用補装具交付承認書を提出しなければならない。

4 医療用補装具の費用を請求しようとするときは請求書(別記第9号様式)に医療用補装具交付承認書を添付して知事に提出するものとする。

(昭63告示2・旧第8条繰下)

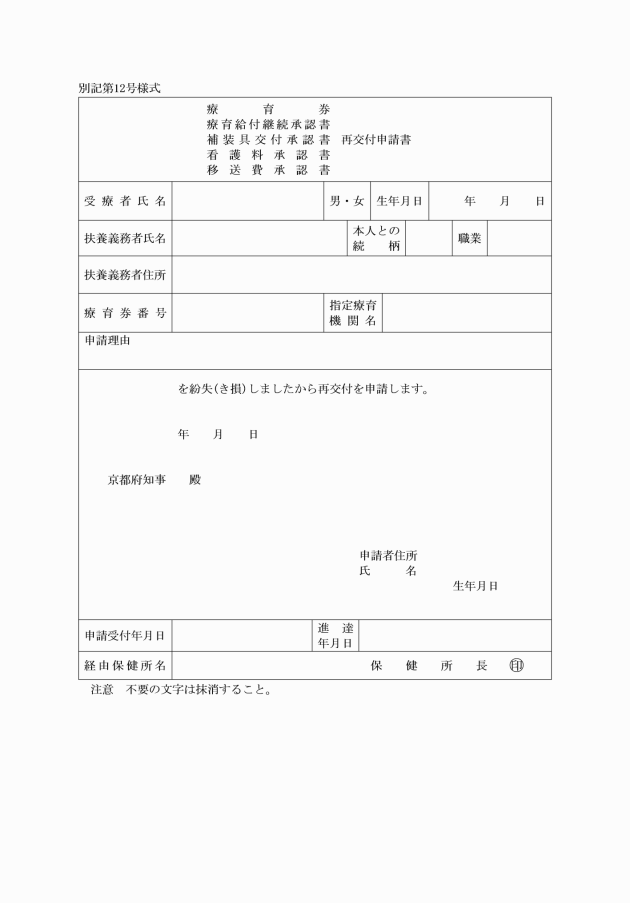

(療育券・承認書の紛失・き損)

第10条 療育券または承認書を紛失またはき損したときは、再交付申請書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。この場合き損した療育券または承認書を添付するものとする。

(昭63告示2・旧第9条繰下)

(学習用品および日用品の支給)

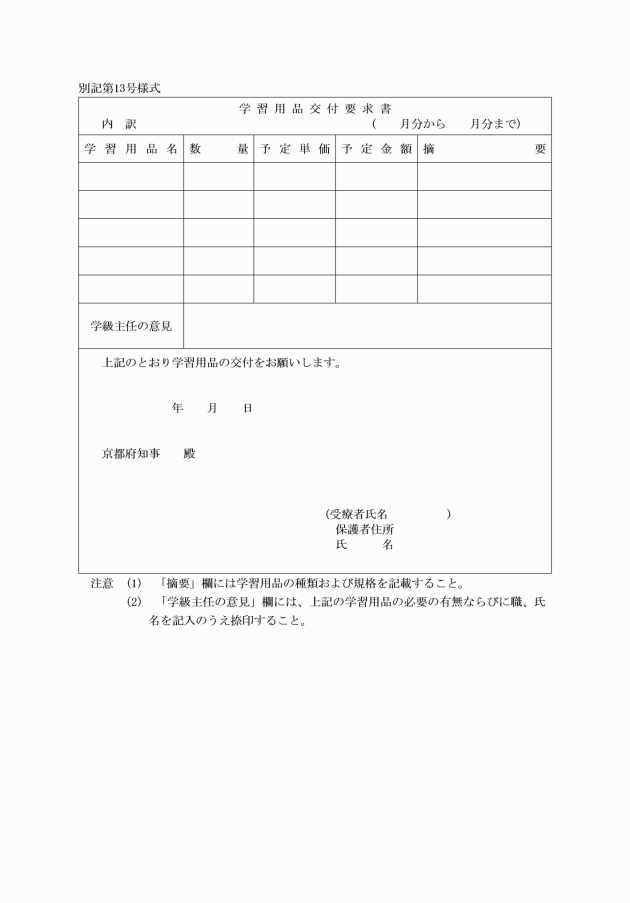

第11条 日用品の支給は、知事が必要と認める者に対して定められた額の範囲内において行なう。ただし、学習用品の支給は、義務教育を必要とする児童に対して行なう。

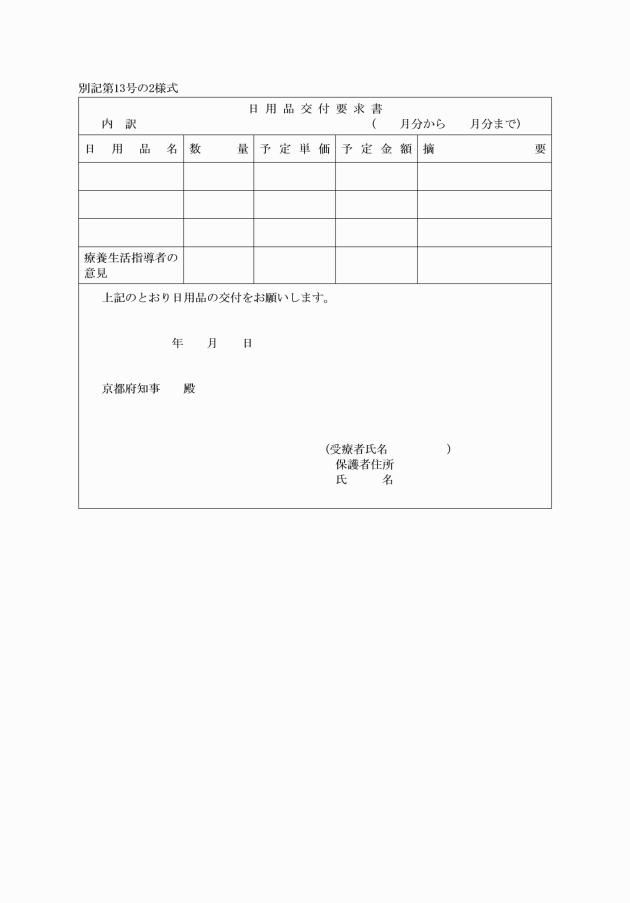

2 学習用品および日用品の支給を受けようとする児童の保護者は、学習用品および日用品交付要求書(別記第13号様式)を知事に提出するものとする。

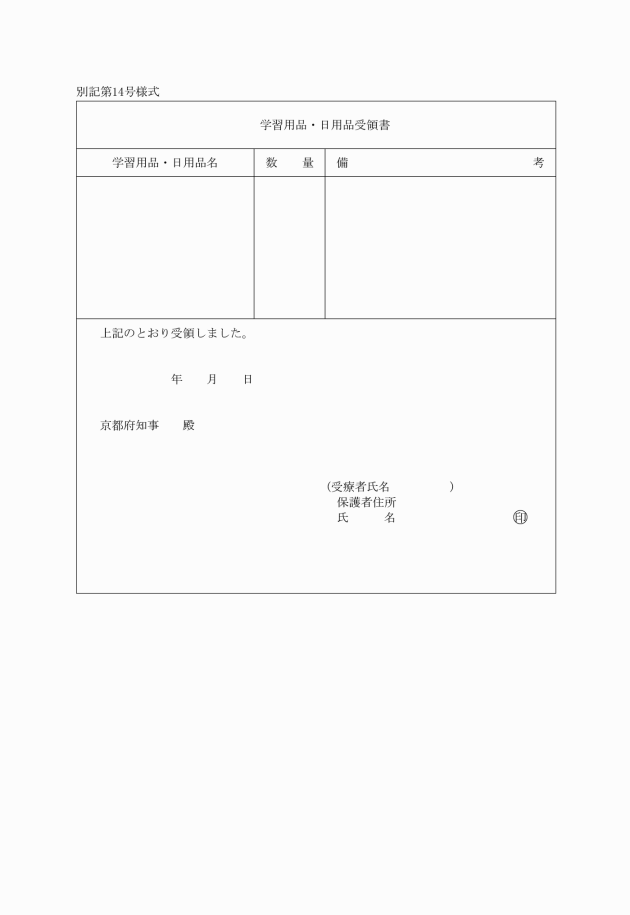

3 学習用品および日用品の支給を受けた児童の保護者は、すみやかに学習用品および日用品受領書(別記第14号様式)を知事に提出するものとする。

(昭36告示831・昭39告示165・一部改正、昭63告示2・旧第10条繰下)

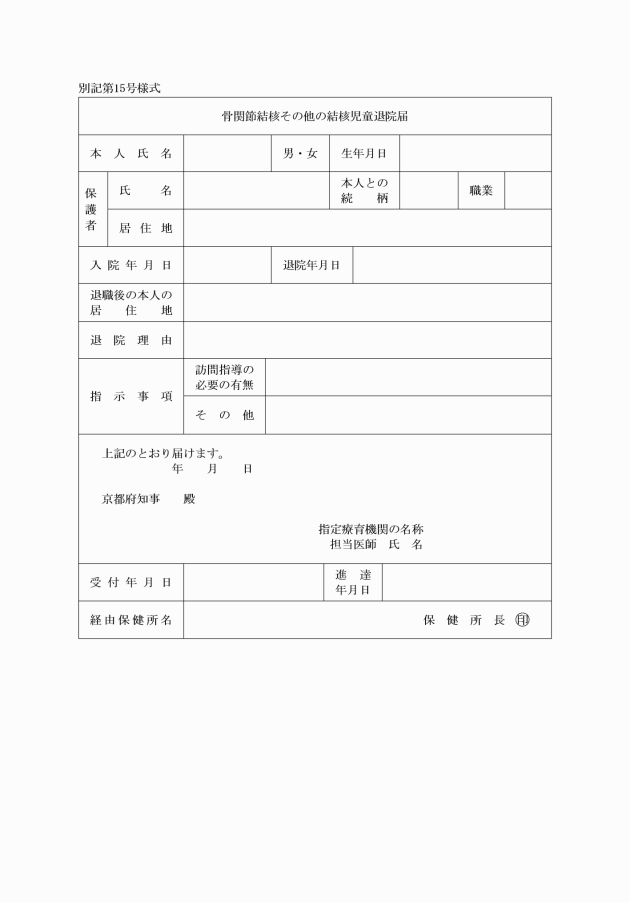

(退院届)

第12条 指定療育機関は、療育の給付を受ける児童が医療を完了または中止して退院したときは、骨関節結核その他の結核児童退院届(別記第15号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭38告示770・一部改正、昭63告示2・旧第11条繰下)

(書類の経由)

第13条 この規程により知事に提出し又は知事が交付する書類はすべて骨関節結核その他の結核児童の居住地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(昭38告示770・一部改正、昭63告示2・旧第12条繰下)

附則

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年11月1日から適用する。

附則(昭和36年告示第831号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附則(昭和38年告示第770号)

この告示は、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和39年告示第165号)

この告示は、昭和39年4月7日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

附則(昭和42年告示第89号)

この告示は、昭和42年3月10日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

附則(昭和63年告示第2号)

この告示は、昭和63年1月8日から施行する。

附則(昭和63年告示第225号)

この告示は、昭和63年4月12日から施行する。

附則(平成7年告示第256号)

この告示は、平成7年4月4日から施行する。

附則(平成12年告示第222号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成20年告示第304号)

1 この告示は、平成20年6月30日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成20年7月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の骨関節結核その他の結核児童療育給付規程別表の備考の2の(3)の規定、第7条の規定による改正後の未熟児養育医療給付規程別表の備考の2の(3)の規定及び第9条の規定による改正後の小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱別表第3の備考の6の規定を適用する場合において、平成18年分の所得税の年額によるときは、第2条の規定による改正前の骨関節結核その他の結核児童療育給付規程別表の規定、第7条の規定による改正前の未熟児養育医療給付規程別表の規定及び第9条の規定による改正前の小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱別表第3の規定を適用するものとする。

附則(平成24年告示第69号)

この告示は、平成24年2月14日から施行し、第1条の規定による改正後の骨関節結核その他の結核児童療育給付規程及び第2条の規定による改正後の未熟児養育医療給付規程は、平成24年1月1日から適用する。

附則(令和3年告示第179号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第6条関係)

(昭63告示2・追加、昭63告示225・平7告示256・平20告示304・平24告示69・一部改正)

負担命令基準額表

階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 1人又は2人以上の場合の1人目の負担命令基準月額 | 2人目以降の負担命令基準月額 | |

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |

B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 220円 | |

C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500円 | 450円 |

C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 5,800円 | 580円 | |

D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯 | 所得税の年額2,400円以下 | 6,900円 | 690円 |

D2 | 2,401円以上4,800円以下 | 7,600円 | 760円 | |

D3 | 4,801円以上8,400円以下 | 8,500円 | 850円 | |

D4 | 8,401円以上12,000円以下 | 9,400円 | 940円 | |

D5 | 12,001円以上16,200円以下 | 11,000円 | 1,100円 | |

D6 | 16,201円以上21,000円以下 | 12,500円 | 1,250円 | |

D7 | 21,001円以上46,200円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |

D8 | 46,201円以上60,000円以下 | 18,700円 | 1,870円 | |

D9 | 60,001円以上78,000円以下 | 23,100円 | 2,310円 | |

D10 | 78,001円以上100,500円以下 | 27,500円 | 2,750円 | |

D11 | 100,501円以上190,000円以下 | 35,700円 | 3,570円 | |

D12 | 190,001円以上299,500円以下 | 44,000円 | 4,400円 | |

D13 | 299,501円以上831,900円以下 | 52,300円 | 5,230円 | |

D14 | 831,901円以上1,467,000円以下 | 80,700円 | 8,070円 | |

D15 | 1,467,001円以上1,632,000円以下 | 85,000円 | 8,500円 | |

D16 | 1,632,001円以上2,302,900円以下 | 102,900円 | 10,290円 | |

D17 | 2,302,901円以上3,117,000円以下 | 122,500円 | 12,250円 | |

D18 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 143,800円 | 14,380円 | |

D19 | 4,173,001円以上 | 全額 | 左の負担命令基準月額の10パーセント。ただし、その額が1万7,120円に満たない場合は、1万7,120円 | |

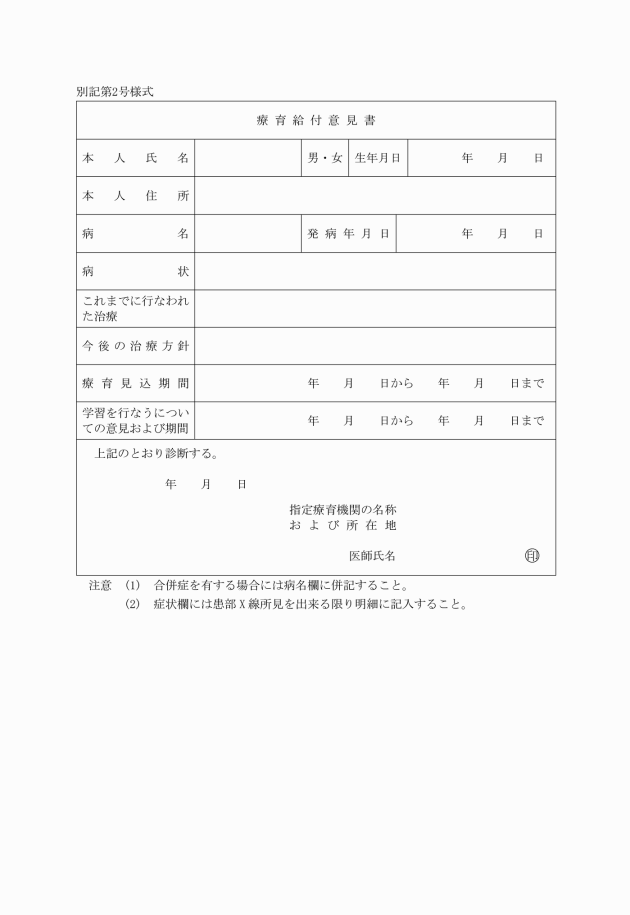

備考 | 1 階層区分の認定 (1) 認定の原則 階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべての者の税額の合算額に基づいて行うものとする。 (2) 用語の定義 ア この表において、「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であつても適当と認められる場合を含むものとする。 イ この表において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 エ この表のD1階層からD19階層までにおける「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によつて計算された所得税の年額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (ア) 所得税法第78条第1項及び第2項(同項第2号及び第3号にあつては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで (イ) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (ウ) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 オ この表のD19階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 2 負担命令額(月額)の決定の特例 (1) A階層及びB階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合には、当該各児童につき、負担命令額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、負担命令基準月額の最も多額な児童以外の児童についてはこの表に定める「2人目以降の負担命令基準月額」により算定するものとする。 (2) 入院期間が1箇月未満のものについては、「負担命令基準月額」につき、更に日割計算によつて決定する。

(3) 前年分の所得税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前々年分の所得税によることとし、当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前年度の市町村民税によることとする。 (4) 児童に扶養義務者がないときは、負担命令額(月額)の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人に対し、扶養義務者に準じて負担命令額(月額)を決定するものとする。 | |||

(令3告示179・一部改正)

(昭36告示831・追加)

(令3告示179・一部改正)

(令3告示179・一部改正)

(平24告示69・令3告示179・一部改正)

(令3告示179・一部改正)

(令3告示179・一部改正)

(令3告示179・一部改正)

(昭36告示831・追加、令3告示179・一部改正)

(昭36告示831・一部改正)

(昭38告示770・令3告示179・一部改正)