○京都府特別保育事業費補助金交付要綱

昭和49年9月6日

京都府告示第507号

京都府特別保育事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和49年度分の補助金から適用する。

なお、季節保育所設置費補助金交付要綱(昭和36年京都府告示第77号)は、廃止する。

京都府特別保育事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、保育事業の向上を図るため、市町村(京都市を除く。以下同じ。)が行う特別保育事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱で「へき地保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域に設置される児童を保育するための施設であつて、知事が次に掲げる基準に適合すると認め指定したものをいう。

(1) 設置主体は、市町村とすること。

(2) 設置場所は次のいずれかであること。

ア へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2の規定によるへき地手当(以下「へき地手当」という。)の支給の指定を受けているへき地学校の通学区域内にあること。

イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第13条の2第1項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定による特地勤務手当(以下「特地勤務手当」という。)の支給の指定を受けている国又は地方公共団体の官公署の4キロメートル以内にあること。

ウ へき地手当又は特地勤務手当の支給の指定を受けることとなる地域内にあること。

(3) 入所児童の定員はおおむね30名程度とし、入所児童は原則としてその地域内の幼児とするが、特に必要がある場合はその他の児童をも入所させることができること。

(4) 入所の決定は、市町村長が行うものとすること。

(5) 公民館、学校、集会所等の既設建物の設備の一部を用いてへき地保育所を設置する場合においては、その設備がそのへき地保育所のために常時使用することができるものであること。

(6) 保育室、便所及び屋外遊戯場(その付近にあるこれに代わるべき場所を含む。)その他必要な設備を設け、それらの規模は適正な保育ができるものであること。

(7) 必要な医療器具、医薬品、ほう帯材料を備えるほか、必要に応じて楽器、黒板、机、いす、積木、絵本、砂場、すべり台、ぶらんこ等を備えること。

(8) 所定の資格を有する保育士2人を置くこと。ただし、所定の資格を有するものがいない等やむを得ない事情があるときは、うち1人に限り児童の保育に熱意を有し、かつ心身ともに健全なものをもつてこれに代えることができること。

(9) 保育時間、保育の内容、保護者との連絡方法等については、入所児童が健やかに育成されるよう、その地方の実情に応じて定めること。

(10) その他については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)を尊重して行うものとすること。

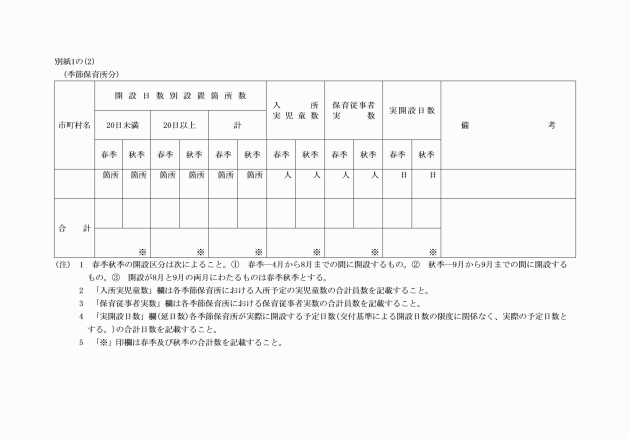

2 この要綱で「季節保育所」とは、農繁期等において、保護者の労働のため保育に欠けることとなる児童を保育するための施設であつて、知事が次に掲げる基準に適合すると認め指定したものをいう。

(1) 設置主体は、市町村とすること。

(2) 設置場所は、農山村等であつて、米作単作地帯のごとく児童の保護者が季節的な繁忙のため、一時的に保育に欠ける乳幼児が増加するような地域とし、都市周辺等のいわゆる児童福祉法による保育所の設置を必要とする地域は原則として除くものとすること。

(3) 入所児童は原則として乳幼児とするが、必要がある場合はその他の児童をも入所させることができること。

(4) 入所児童は、1箇所につき平均1日30名以上とすること。

(5) 入所の決定は、市町村長が行うものとすること。

(6) 児童の保育に従事する者(以下「保育従事者」という。)は、原則として保育士の資格を有する者とし、やむを得ないときは、保育士試験の一部科目に合格した者等児童の保育に熱意を有し、かつ心身ともに健全なものをもつてこれにあてることができること。

(7) その他については、最低基準を尊重して行うものとすること。

(平11告示182・一部改正)

(対象経費等)

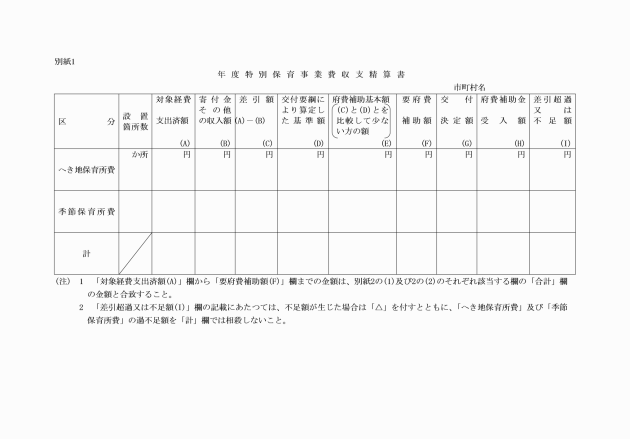

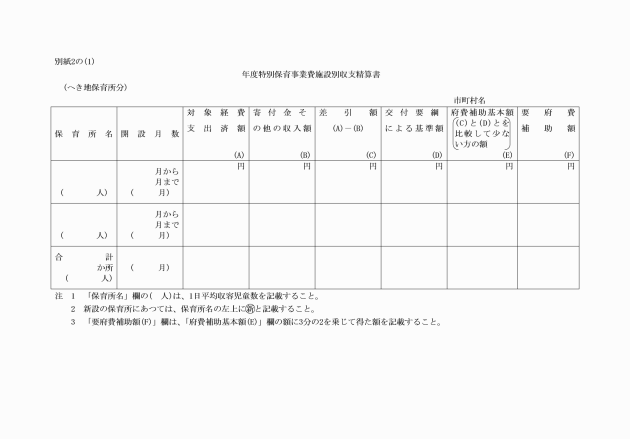

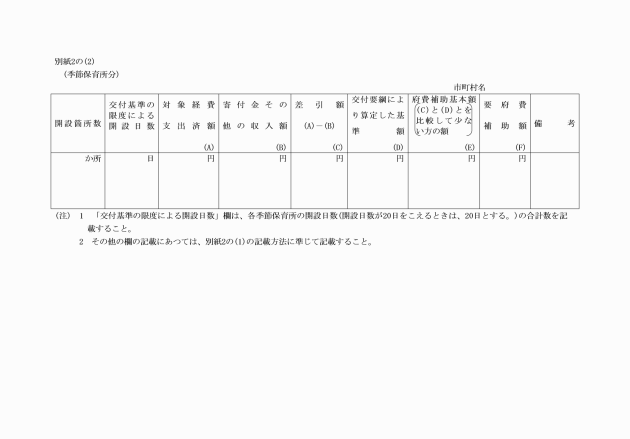

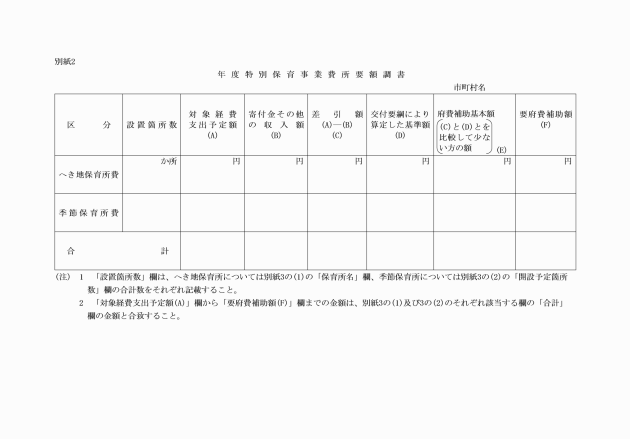

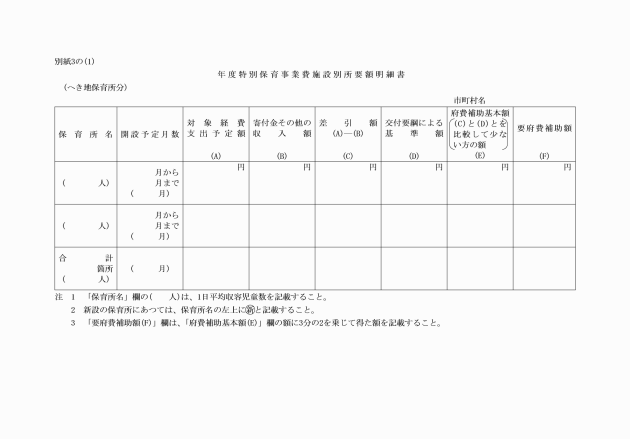

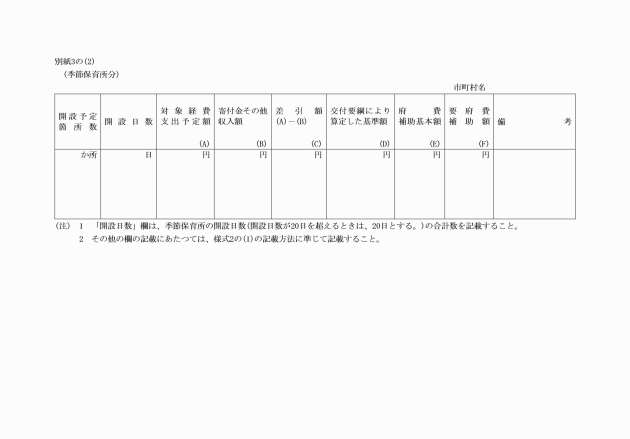

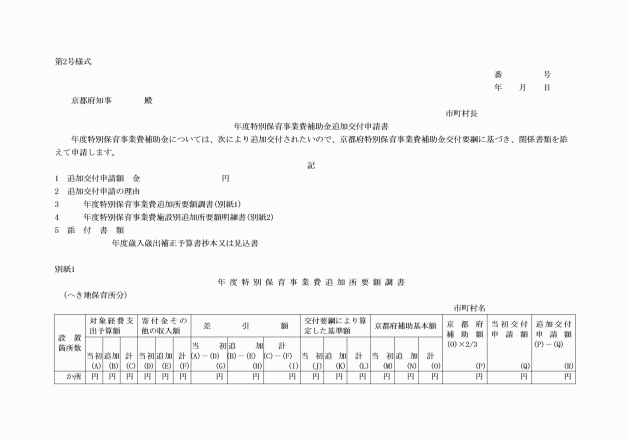

第3 第1に規定する経費に対する補助金の額は、別表に定める種目ごとに、基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その選定された額の合計額に3分の2を乗じて得た額とする。

(昭54告示91・一部改正)

(昭54告示91・追加)

2 前項の実績報告書は、毎年4月10日までに提出しなければならない。

(昭54告示91・旧第5繰下・一部改正)

(書類の提出先)

第7 この要綱に基づく書類は、当該市町村を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(平16告示332・全改)

改正文(昭和50年告示第84号)抄

昭和49年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和50年告示第476号)抄

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第34号)抄

昭和50年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和51年告示第565号)抄

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第119号)抄

昭和51年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和52年告示第482号)抄

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和53年告示第208号)抄

昭和52年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和54年告示第91号)抄

昭和53年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第195号)抄

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第833号)抄

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第246号)抄

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第114号)抄

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第176号)抄

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第668号)抄

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第197号)抄

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第216号)抄

昭和59年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第730号)抄

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第523号)抄

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第497号)抄

平成8年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第638号)抄

平成9年度分の補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第419号)抄

平成10年度分の補助金から適用する。

改正文(平成11年告示第182号)抄

平成11年4月1日から施行する。

附則(平成16年告示第332号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

附則(令和3年告示第179号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

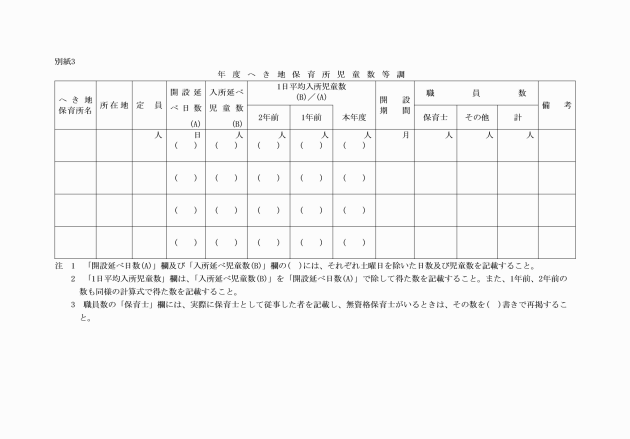

別表

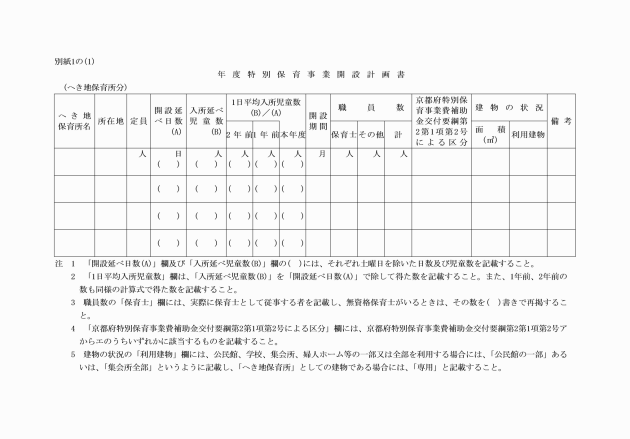

(昭50告示84・昭50告示476・昭51告示34・昭51告示565・昭52告示119・昭52告示483・昭53告示208・昭54告示91・昭55告示195・昭55告示833・昭56告示246・昭57告示114・昭57告示176・昭57告示668・昭59告示197・昭60告示216・昭60告示730・平7告示523・平8告示497・平9告示638・平10告示419・一部改正)

種目 | 基準額 | 対象経費 |

へき地保育所 | 各へき地保育所につき、次により算出された額の合計額 (1) 1日当たり平均入所児童数が44人以下の施設 490,900円×開設月数 (2) 1日当たり平均入所児童数が45人以上の施設 736,300円×開設月数 | へき地保育所運営のために必要な給料、職員手当、共済費、旅費、需用費(保育材料費、保健衛生費、消耗品費、印刷製本費) |

季節保育所 | 各季節保育所につき、次により算定した額の合計額 600円×開設日数 (各季節保育所の開設日数が20日を超えるときは20日とする。) | 季節保育所運営のために必要な経費 |

(昭54告示91・全改、昭57告示114・昭60告示730・平8告示497・平11告示182・令3告示179・一部改正)

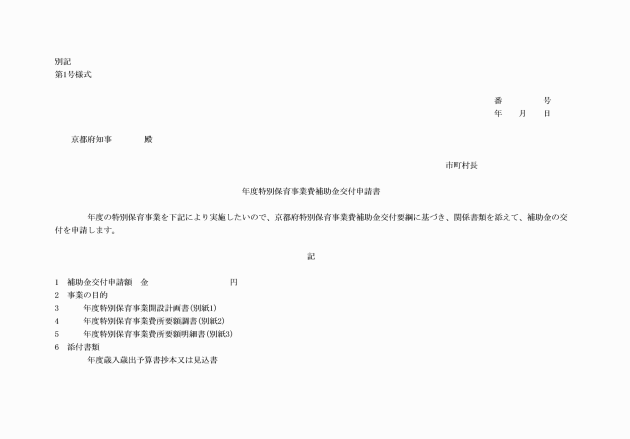

(昭54告示91・全改、昭60告示730・令3告示179・一部改正)

(昭54告示91・追加、昭57告示114・昭60告示730・平8告示497・平11告示182・令3告示179・一部改正)