ここから本文です。

京都府立植物園 見ごろの植物情報 平成20年3月28日

- こちらでは、現在見頃の植物を紹介しています。

平成20年3月28日現在

春の花がいっぱい咲き出しています。

シダレザクラ

Prunus pendula f. pendula

バラ科(はなしょうぶ園)

4月に入れば満開になりそうです。写真は3月28日9時現在のものです。

アンズ

Prunus armeniaca

バラ科(宿根草・有用植物園南側)

晩咲き品種がいま咲いています。

桜林とチューリップ

3月27日に植物園のソメイヨシノが開花しました。ソメイヨシノの開花にあわせるかのようにチューリップ品種「レッドエンペラー」が次々と開花しています。

ヤマザクラ

Prunus jamasakura

バラ科(観覧温室向かい側)

花と葉が同時に展開します。花と葉のコントラストが美しいサクラです。

園内花壇では

チューリップ ’レッドエンペラー’

Tulipa ’Red Emperor’ ユリ科

(正面花壇)

これから4月下旬頃まで、早生、中手、晩生と様々なタイプのチューリップが咲き出します。

ビオラ Viola cornuta 、パンジー Viola ×wittrockiana cv. スミレ科

(北山ワイルドガーデン)

「早春の草花展」は3月20日をもって終了しましたが、花が見られるものをあと少し展示しております。 (北山門広場)

観覧温室では

ブラケア・グラキリス

Blakea glacilis

ノボタン科

(ジャングルゾ-ン)

中央アメリカ原産。海抜2000メートルまで分布します。花弁と果実は食べられます。ブラケア属は中南米およびカリブ諸島に分布します。ブラケア属の名はMartin Blake氏の名にちなみます。

テコマンテ・ベヌスタ

Tecomanthe venusta

ノウゼンカズラ科

(ジャングルゾーン)

ニューギニア原産。花は古い枝につきます。日本ではT. venustaとT. dendrophilaの2種が栽培されています。 デンドロフィラとベヌスタは同種として扱われる場合もありますが、園芸的には区別する必要があると思われます。

コンロンカ

Mussaenda parviflora

アカネ科

(ジャングルゾーン)

種子島、屋久島、沖縄、台湾に分布します。半つる性の常緑低木で高さ1から1.5メートルくらいになります。ツル状に伸びた枝は非常に長くなります。本属の植物は約200種類あり、主に熱帯アジア、熱帯アフリカ、太平洋諸島に分布しています。東南アジアやハワイなどの熱帯地方では街路樹や庭木として利用されています。

ミリオカルパ・スティピタタ

Myriocarpa stipitata

イラクサ科

(ジャングルゾーン)

ブラジル原産の常緑低木です。葉面が美しく鉢物としても用いられます。地植えにして伸ばしてやると良く伸びた茎の葉腋から白色ひも状の花序をつけます。

ボーモンティア・ムルティフロラ

Beaumontia multiflora

キョウチクトウ科

(ジャングルゾーン)

花芽はたくさんありますので、3月下旬まで楽しめそうです。夜間に香りが強くなりますが、昼間も顔を近づければよい香りがします。ボーモンティア属はインドからインドネシアにかけて 約8種が分布します。おしべは5個ですが葯は柱頭付近で筒状に合着します。開花後に剪定するのですが、開花期直後すなわち3月頃に剪定すると次の開花までに伸びすぎるので5月頃行います。

ジェイドバイン

Strongylodon macrobotrys

マメ科

(ジャングルゾ-ン)

今年も咲き始めました。昨年も花序の数はかなり多かったのですが今年は昨年よりさらに増えています。現時点で花序の数が約80有ります。今後増えてくる可能性もあります。毎年人工授粉を続けていますがここ1~2年花粉の量が少なく、成功していません。今年も引き続き人工授粉を続ける予定です。

フィリピンのルソン島原産。フジの花序のように長く垂れ下がります。多いときでひとつの花序に300もの花がつきます。受粉はオオコウモリが媒介します。受粉方法が独特で結実しにくいのですが、東大小石川植物園で、世界で始めて人為結果に成功しました。

トリプラリス・クミンギアナ(雌株)

Triplaris cummingiana

タデ科

(ジャングルゾーン)

コスタリカからエクアドル原産。花は目立たず、萼片が赤く美しくなります。萼は結実後も残り、翼となって飛散します。雌雄異株で雌花が大きく美しいのですが、雄花は白く小さく地味です。

サラカ・タイピンゲンシス

Saraca thaipingensis

マメ科

(ジャングルゾーン)

マレー半島原産。高木で高さ10メートル近くになります。種子増殖ですが、苗の生長は遅いです。高木の下で半日陰の条件でよく育ちます。新葉も赤く非常に美しいです。

ムユウジュ

Saraca indica

マメ科

(ジャングルゾーン)

花は橙色で芳香があります。仏教三霊樹の一つで、お釈迦様の母君摩耶(まや)夫人がこの花に触れようとした時、お釈迦様が右脇腹から歩み出て「天上天下唯我独尊」と唱えたと伝えられています。インド、タイ、ミャンマーの寺院ではムユウジュの並木が多く見られます。サンスクリット語ではaokaといわれます。意味は無憂で、和名のムユウジュはここからくるといわれます。

パンノキ雄花序

Atrocarpus altilis

クワ科

(熱帯有用作物室)

通路から見上げると、いくつか花序が確認できます。雌花序は今のところ確認できていません。

パラミツ雌花序

Artocarpus heterophyllus

クワ科

(熱帯有用作物室)

雌花序が咲いてきました。雄花序に比べて数が少ないので、見る機会は比較的少ないと思います。写真をよく見ると、白っぽい雌しべがたくさん出ているのが分かります。小バエも来ています。大きな果実が樹幹から垂れ下がっている様子は非常に印象的です。熱帯アジアでは果実が食糧として重要で、材も良質であることからよく利用されています。

英名はジャックフルーツ(Jackfruit)といいインドの現地語をポルトガル人が使い始めたことに由来しています。

原産地のインドから東南アジア、アラビア半島、東アフリカへ伝播し、紀元前から栽培されていました。紀元100年にはヨーロッパでも知られており、南アメリカ、西インド諸島へは18世紀になって伝播されました。果実の生産、消費ともアジアが盛んで、インドや東南アジア諸国で栽培が盛んに行われています。庭園樹やコーヒーの被陰樹として植えられることもよくあります。和名のパラミツはサンスクリット語に由来し、サンスクリット語で「最高のもの」という意味です。

植物生態園ほかでは

ヒカゲツツジ

Rhododendron keiskei

ツツジ科 (植物生態園)

ツツジの仲間では珍しい淡黄色の花弁です。葉裏などに腺状の鱗片があります。

オニシバリ

Daphne pseudomezereum

ジンチョウゲ科(植物生態園)

雌雄異株で写真の個体は雄株になります。夏には休眠し、葉を落とすため「ナツボウズ」の別名を持ちます。

ヤマルリソウ

Omphalodes japonica

ムラサキ科 (植物生態園)

植物生態園北入り口入ってすぐのところに植栽してあります。るり色の小さな花が次々と咲きます。

ツバキ ’羅撰染’

Camellia japonica ’Rasenzome’

ツバキ科 (つばき園)

つばき園はいま見頃を迎えています。

宿根草・有用植物園では

スイセン(園芸品種)の多くが見頃を迎えています。4月上旬頃までお楽しみ頂けます。

スイセンの原種は、地中海沿岸原産種を中心に50種程度が知られており、それらから1万種以上の園芸品種が作出されています。1969年に英国王立園芸協会(RHS)により園芸分類(13区分)が行われました。新品種登録管理もRHSが行っています。

Narcissus cvs. ヒガンバナ科(宿根草・有用植物園)

ジョンキラスイセン ’シュガーブッシュ’

Narcissus ’Sugarbush’

ジョンキラ区分は原種ジョンキラを交配親にもち、花色の一部が黄色であることと独特の香りを特徴にしています。

ジョンキラスイセン ’スイートネス’

Narcissus ’Sweetness’

大杯スイセン ’アクセント’

Narcissus ’Accent’

大杯区分は、一輪咲き、副花冠の長さが花弁の長さの3分の1以上あります。見応えがあります。

大杯スイセン ’アイス フォリース’

Narcissus ’Ice Follies’

八重咲きスイセン ’オブダム’

Narcissus ’Obdam’

八重咲き区分では、副花冠、めしべ、おしべが花弁化して八重咲きとなっています。

八重咲きスイセン ’デルタ’

Narcissus ’Delta’

ラッパスイセン ’イースタージョイ’

Narcissus ’Easter Joy’

ラッパ区分は、副花冠(カップ)が花弁以上に長いのが特徴です。ヨーロッパでは最も人気があるタイプのスイセンです。

ローズマリー ’プロストラータス’

Rosmarinus officinalis

シソ科 (宿根草・有用植物園)

メキシコ原産。肉、魚料理の香料やアロマテラピーなどで有名なハーブです。含有成分であるポリフェノール類の一つ「ロズマリン酸」には、花粉症を緩和する働きがあるそうです。

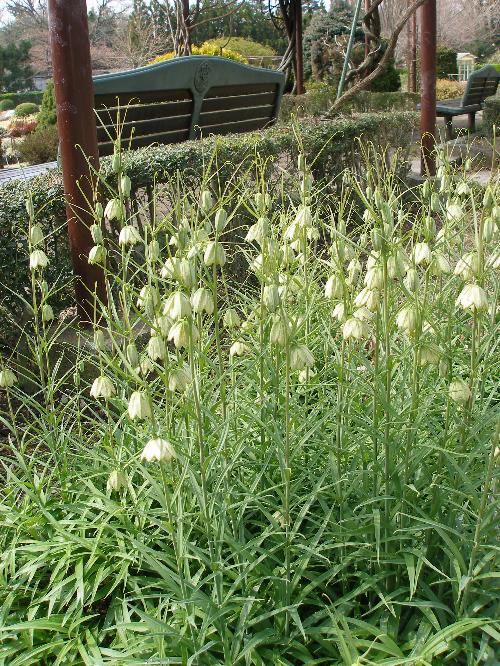

アミガサユリ(バイモ(貝母))

Fritillaria verticillata var. thunbergii

ユリ科(宿根草・有用植物園、植物生態園)

中国原産。地下茎は2枚のりん片が合わさり丸くなっていて、二枚貝のようなので、バイモ(貝母)の名があります。

スノーフレーク

Leucojum aestivum

ヒガンバナ科(宿根草・有用植物園)

ヨーロッパ中南部原産。一本の花茎にスズランのような花が1つから4つあります。花弁外側の緑色の斑点に愛嬌があります。

カロコルタス・スペルブス

Calochortus superbus

ユリ科(宿根草・有用植物園内小ガラスハウス)

北米西部原産。ひらりとした3枚の花弁におどろかされます。半耐寒性、冬季は鉢植えで室内管理します。見ることの少ない花です。

フェラーリア・クリスパ

Ferraria crispa

アヤメ科(宿根草・有用植物園内小ガラスハウス)

南アフリカのケープ地方原産。筆舌のむずかしいかなりユニークな花です。ご一見ください。

ヒメヒオウギ

Lapeirousia laxa

アヤメ科(宿根草・有用植物園内小ガラスハウス)

南アフリカ原産。薄紅色の可憐な花です。

植物園スタンプラリー

4月はバイモです。

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 植物園

京都市左京区下鴨半木町

電話番号:075-701-0141

ファックス:075-701-0142