ここから本文です。

京都府立植物園 見ごろの植物情報 平成19年8月24日

こちらでは、現在、見頃の植物を紹介しています。

平成19年8月24日(金曜)現在

植物生態園ほかでは

ワレモコウ

Sanguisorba officinalis

バラ科 (植物生態園)

紫褐色の小さな花が集まって花序をつくっています。花弁はなく4個のガク片がついています。

オミナエシ

Patrinia villosa

オミナエシ科 (植物生態園)

ススキ

Miscanthus sinensis

イネ科(植物生態園)

ノリウツギ

Hydrangea paniculata

ユキノシタ科 (植物生態園)

名前はこの木から糊がとれることに由来します。円錐花序に白色の装飾花と両性花をつけます。全国の山野でふつうに見られます。

スズムシバナ

Strobilanthes oliganthus

キツネノマゴ科 (植物生態園)

枝の頂上に紫色の花を1つまたは2つつけます。花は一日花で、鈴虫が鳴く頃から咲き出すのでこの名があるといわれます。

シリブカガシ

Lithocarpus glabra

ブナ科 (植物園会館前、大芝生地南側)

秋に開花し、翌年の秋になるとドングリが成熟します。いま花と生長中のドングリを同時に観察することができます。名前はドングリのお尻がへこんでいることからきています。

観覧温室では

イランイランノキ

Cananga odorata

バンレイシ科

(熱帯有用作物室)

インド、マレーシア、フィリピン原産。花は緑から黄色で強い芳香があります。花は高級な香水として有名なイランイラン香水の原料となります。イランイランの名はフィリピンのタガログ語が一般化したものです。

アフリカバオバブ

Adansonia digitata

パンヤ科

(砂漠・サバンナ室)

本年の一番花が7月18日に開花しました。現在数日おきに開花している状態です。 夜に開花し、翌日昼ごろにしおれる一日花です。開花の状況は当園にお問い合わせ下さい。バオバブはドリアン、キワタなどと同じパンヤ科に属し、9種がアフリカ、オーストラリア、マダガスカルに分布しています。マダガスカルには8種が自生し、そのうちの7種が固有種です。

童話「星の王子さま」で有名な木で、アフリカでは創世のときに神が上下さかさまに植えた木とも言い伝えられています。属名のAdansoniaは18世紀にセネガルを調査したフランスの植物学者ミシェル アダンソンにちなみ、また、バオバブという名は現地語で「種子の多い果実」という意味の「Baohiba」に由来するといわれています。

バオバブは巨大な幹に水を貯めて乾期を乗り切るが、樹皮の下に葉緑体をもち、落葉している間も光合成をしていると考えられています。

果肉や種子が食用に、樹皮の強靭な繊維は屋根材、壁材、ロープなどに利用されます。幹には果実採集用の足場や樹皮を剥いだ跡がよく見られます。

ヒイラギトラノオ

Malpighia coccigera

キントラノオ科

(ジャングルゾーン)

西インド諸島に分布する、常緑低木です。アセロラ(Malpighia glabra)と同じ属ですが、マルピーギア属の中で果樹として栽培されるのは、アセロラとM. mexicanaです。

センナリバナナ

Musa chiliocarpa

バショウ科

(ジャングルゾーン)

一般に栽培されるバナナ(Musa acuminata)の特異な型と考えられ、ジャワやマレー半島で栽培されています。和名は果実が1000個もなるということに由来しています。花序は3メートルほどになり、親指ほどの小さな果実を密につけます。果実は食用には適さず、自生地でも家畜の飼料用にわずかながら栽培されているだけで、主に観賞用として植物園などで栽培されています。

インパチエンス アルグタ

Impatiens arguta

ツリフネソウ科

ネパール東部から中国雲南、四川そしてチベット南東部原産です。花は藤色で高さ20センチから70センチになります。耐寒性があり、球根を作ります。冬期には地上が枯れて冬越しします。2006年に導入されました。

アデニウム・オベスム

Adenium obesum

キョウチクトウ科

(砂漠・サバンナ室)

アラビアから東アフリカ全域に広く自生しています。葉は茎の上部につき、乾期は落葉します。冬季の最低温度は8度で、常緑の状態を保ちますが、乾燥休眠させることも可能です。花は径5センチから7センチの桃紅色で英名はdesert rose (砂漠のバラ)と呼ばれます。

グラマトフィルム・スペキオスム

Grammatophyllum speciosum

ラン科

(ラン室)

英名タイガーオーキッド。ミャンマー、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ニューギニアに広く分布しています。草姿が3m以上にもなる世界で一番大きなランで、1851年にロンドンのクリスタルパレスに展示された株は2トン近くあったといわれています。直径10cmぐらいの花には、黄緑色地に褐色の斑点があり、トラの縞模様に似ているところから、タイガーオーキッドと呼ばれています。

株が大きくならないと咲かないので、日本では開花しにくいランのひとつです。当園では2002年に2株、2004年に1株が開花しました。3株ともそれぞれに個性的で、斑紋が大きく鮮やかでタイガーオーキッドと呼べるような株、斑紋は大きいけれど、赤みが強く黄色が薄い株。細かな斑紋でヒョウ柄みたいな株がありました。

複数の株が開花してみると、想像以上に変異が大きいことがわかり、原産地などの株の来歴を明らかにし、導入記録を残していくことが重要であると考えられます。

園内花壇では

トウガラシ ’ハバネロ’

Capsicum annum cv. ナス科(北山ワイルドガーデン、沈床花壇)

好評のトウガラシ花壇です。北山ワイルドガーデンの品種展示コーナーに加え、沈床花壇には「トウガラシだけを用いた立体的花壇」があります。お楽しみください。

トウガラシ ’矢祭り’

Capsicum annum cv.

ナス科 (北山ワイルドガーデン)

祭りのように賑やかに矢が立っています。

ダチュラ

Datura metel

ナス科 (北山ワイルドガーデン)

チョウセンアサガオ(別名「マンダラゲ」)の園芸種。八重咲きで明るい色。花のあとにできる球形の果実も面白いです。

クレオメ ’スパークラー ブラッシュ’

Cleome ’Sparkler Blush’

フウチョウソウ科 (北山ワイルドガーデン)

※オールアメリカセレクションズ(全米草花新品種審査協会)2002年金賞受賞品種

原種は熱帯、亜熱帯性で、暑い時期に勢いよく咲きます。長く突き出したおしべは、火花が散っている(スパークル)ようです。

ポーチュラカ

Portulaca cv.

スベリヒユ科 (北山ワイルドガーデン)

花径が大きく、鮮やかなピンク色が目立つポーチュラカです。

キバナノツノゴマ

Ibicella lutea

マーティニア科 (北山ワイルドガーデン)

南アフリカ原産。葉裏等に粘液があり、食虫植物の一つです。曲がった角(つの)のような果実も面白いです。

ホウセンカ

Impatiens balsamina cv.

ツリフネソウ科 (北山ワイルドガーデン)

原種はインド、中国南部原産。一重、八重に、豊富な花色があり多数の園芸種が育成されています。

宿根草有用植物園では

ミズアオイ(水葵)

Monochoria korsakowii

ミズアオイ科 (宿根草有用植物園内東の池「かえる池」)

日本全土の池や沼に分布。葉が葵に似ることからこの和名を持ちます。古くから「ナギ(菜葱)」とも呼ばれ、昔は軟弱野菜のように茹でてお浸しにして食べたそうです。また、各地で絶滅危惧種に指定されています。毎年、種から生育する一年草であることも減少の要因になっています。

スイフヨウ(酔芙蓉)

Hibiscus mutabilis f. versicolor

アオイ科 (宿根草有用植物園南入り口そば)

中国の熱帯、亜熱帯部原産。

花は一日花です。白い花は真昼頃から夕方にかけて赤く色づいていきます。天候や気温によって色づき方は異なります。曇りの日は早く酔い(赤くなり)、晴れた日には昼過ぎからゆっくり色づき午後5時から6時頃に酩酊します。再入園可です。朝からゆっくりと、色の変化を楽しんで下さい。

熱帯スイレン

Nymphaea spp.

スイレン科 (宿根草有用植物園内西の池、通称スイレン池)

写真(赤花)は昼咲き種です。(夕暮れ時(現在の午後7時から8時)に開花し、翌朝10時頃まで花が開いている)

二輪咲いている写真は昼咲き種です。

ノウゼンカズラ(凌霄花)

Campsis grandiflora

ノウゼンカズラ科 (宿根草有用植物園中央パーゴラ)

中国中南部原産。一段高くなっているパーゴラ内のベンチに腰掛けください。ノウゼンカズラ等、つる性植物が木陰をつくり、暑い日には一休みいただけます。しだれた枝先の花も座ったままお楽しみいただけます。すぐ近くには北米原産のアメリカノウゼンカズラ(C. radicans)の花も咲いています。

エビスグサ(胡草、恵比須草)

Senna obtusifolia

マメ科 (宿根草有用植物園有用植物ゾーン)

広く熱帯に分布。種子には、強壮、利尿、眼病、高血圧低下などの薬効が知られています。よく、ハブソウと見紛いますが、葉の形状に明らかな違いがあります。「ハブ茶」として流通しているお茶の多くはエビスグサを原料にしているそうです

パンパスグラス ’プミラ’

Cortaderia selloana ’Pumila’

イネ科 (宿根草有用植物園)

原種は南米原産。原種に比べやや小さめのコンパクトな草姿です。

クリナム ’エレンボサンケ’

Crinum X ellenbosanque

ヒガンバナ科 (宿根草有用植物園)

原種は熱帯、亜熱帯に分布。クリナム属の中では比較的遅い時期に開花します。白やピンクの多いクリナムですが、濃い赤色は独特です。

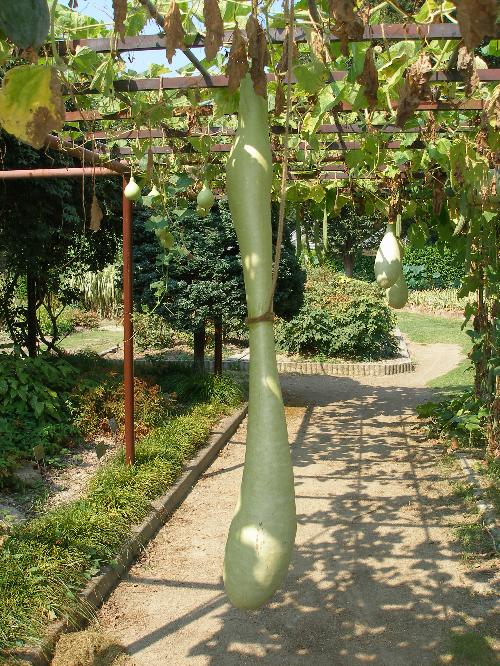

ヒョウタン(瓢箪)各種

Lagenaria siceraria ウリ科

(宿根草有用植物園有用植物ゾーン)

熱帯アフリカ原産。「最古の」園芸植物ともいわれているヒョウタンです。今年は長いヒョウタンを初め、様々な形状のヒョウタンを植栽しました。長さ1メートルぐらいの長いもの、大きな水筒になりそうなどっしりとしたもの、下半身の大きなすわりのよさそうなものなど展示しています。近くにはユウガオもあります。

トカドヘチマ(十角糸瓜)

Luffa acutangula

ウリ科 (宿根草有用植物園内有用植物ゾーン)

インド原産。果実に十個のカドがあるトカドヘチマです。原産地インドではカレー料理に使われるそうです。

シュクシャ(縮砂)

Hedychium coronarium

ショウガ科 (宿根草有用植物園)

インドシナ半島からインド原産。甘い芳香を放つ白い花が咲き始めました。根茎には、鎮痛等の薬効があることが知られています。

植物園スタンプラリー

8月はハスです。

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 植物園

京都市左京区下鴨半木町

電話番号:075-701-0141

ファックス:075-701-0142