丹後半島山間部および京阪奈丘陵の里山景観と資源利用の変化

丹後半島山間部および京阪奈丘陵の里山景観と資源利用の変化

京都大学大学院地球環境学堂●深町 加津枝

1 里山の地域性

里山では、それぞれの地域の気候や地形などがもたらす自然と地域の人々の生活、生業、信仰、年中行事などが結びつきながら、地域固有の景観が形成されてきた。里山には、様々な土地利用、管理が行われてきた歴史があり、それぞれの地域に根ざした地域性がある。しかしながら、里山についての関心が高まるいっぽう、ある1地域でのやり方の再生産、マニュアル化によって里山の利用や保全の方向が画一化していく危惧もある。里山の地域性を活かすための議論を深めるためには、地域性についての相対的な位置付けを確認するための足場が求められる。現実に存在している里山の地域性が、継承されるべき地域性として地域社会に認識されることも重要である。

本稿では、京都府の2地域の里山を対象とし、それぞれの代表的な集落における景観や資源利用の変化に注目し、変化の要因となった自然的・社会的背景との関係を比較していく。そして、個別の地域における里山の来歴や変容を、同時代性の中で横並びに俯瞰し、里山の固有性、共通した性質や経験とは何かについて考察する。対象とする地域は、丹後半島山間部の上世屋周辺、京阪奈丘陵の鹿背山周辺であり、同じ京都府内に位置するが、気候や植生、消費地からの距離、居住人口規模などがそれぞれ異なっている。時間的な範囲としては、比較的正確な位置情報を持つ地図資料があること、また近代化以前の景観構造と人間活動の関係の名残をある程度聞き取りなどによって知ることができることから、明治後期の1890年前後を起点とする。

2 地域の概要

(1)丹後半島山間部・上世屋

京都府宮津市上世屋(写真1)は、京都市の北西約100kmの丹後半島山間部に位置し、面積は約650haである。標高300~600mの世屋川流域上流部にあり、中心となる居住域は標高350m前後である。冬期にも積雪降水の多い日本海型気候であり、平均気温は約14℃、年降水量は1,750mm程度である。高標高域では冬期の積雪が3~4mにおよぶ。

上世屋は急峻な山地内に形成された平坦な地形を利用した集落である(写真2)。地滑り地形の平坦面に集落が位置し、周囲の山腹斜面からは谷水や湧水も豊富であることから、斜面部は棚田として耕作されてきた(写真3)。地質は新第三系に属する礫岩あるいは礫岩、砂岩、泥岩の互層である。森林面積は全体の9割以上を占め、ナラ・シデ類が優占する落葉広葉樹林がその大半を占める。高標高域には里山ブナ林が分布する。里山ブナ林は、集落と結び付き、伐採など人為的な撹乱を受けながら利用、管理されてきたブナ二次林である。高標高域の尾根部には、積雪がまだ2m近く残る時期に雪上の高さで伐採が繰り返されたことで、あがりこ状(地上2~3mの位置で繰り返し伐採され萌芽した樹木の形状)になったブナも分布する(写真4)。そのほか、アカマツやコナラが優占する針広混交林、小規模なスギ・ヒノキ植林地や竹林が集落や農地周辺に点在する。

上世屋の1924年の人口は290人、世帯数は60戸であり、大部分が農家であった。1980年は56人、25戸に減少し、2000年には人口22人、世帯数13戸となった。現在の居住者は70歳代が中心であり、過疎化、高齢化の進行が著しい。主な生業は水稲を中心とした農業である。コナラ、イヌシデ、ブナなどの落葉広葉樹を薪炭利用してきた歴史が長く、スギ・ヒノキ植林による林業はあまり盛んではない。1960年代までは野生のフジ繊維を用いた藤織紡績も行われ、副収入として重要であった。

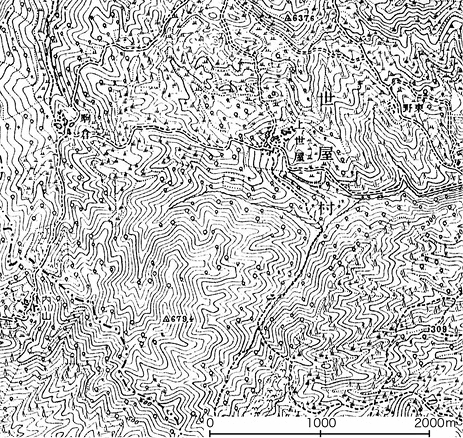

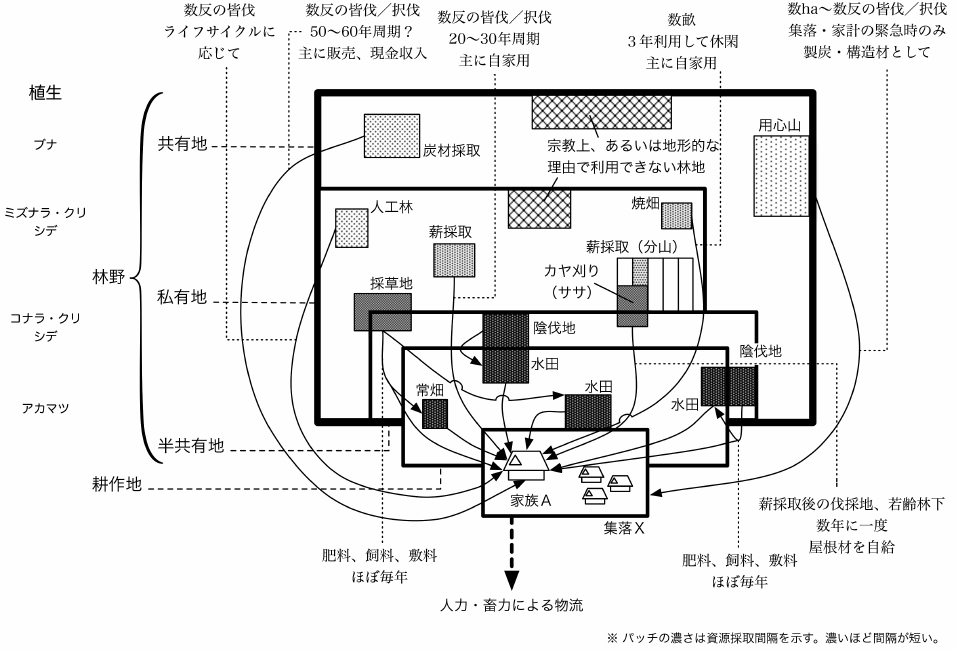

図1に1894年発行の上世屋周辺の5万分の1地形図を示す。集落を中心に水田が広がり、一部は細い谷間に入り込んでいる。樹林地の多くは広葉樹林となっており、針葉樹林は一部に限られている。耕作地周囲の緩傾斜地には荒地が多く見られる。図1に示した上世屋周辺での20世紀初頭の主要な資源利用の流れを模式化したものが図2であり、上世屋および周辺山間集落の大正~昭和初期生まれの住民に行った聞き取り調査の結果、文献資料等をもとに作成した。図中には主な土地利用や所有形態、それぞれの土地利用を通した資源の利用量、利用頻度などを示した。

1970年代頃までは、集落周辺や水源の得られる緩傾斜地は可能な限り水田として利用され、その周辺で水利の多少不便な場所は常畑として、主に自家用の蕎麦、大豆、ジャガイモ、白菜などの作物が生産された(写真5)。林野は所有形態から私有地と共有地があるが、私有されていても他者による利用や管理が可能な「半共有地」的な性格を持つ部分が、採草地や陰伐地、カヤ場など重要な資源利用の場でもあった。採草地は、毎年、水田や畑の有機肥料として高さ1m未満の樹木の萌芽枝や草本植物を刈り取る場所であり、役牛の飼料、敷料としても利用された。陰伐地は、主に耕作地の南側に隣接する山林で、耕作地が日陰になるのを防ぐために数年周期で伐採される場所であった。耕作地側の所有者に刈り取りの権利があり、十数m程の幅で刈り取られた植物は緑肥や柴として利用された。

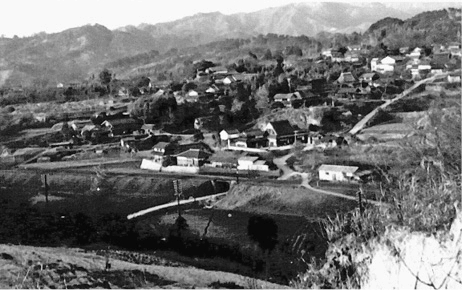

写真5 1970年頃の上世屋集落(京都府丹後郷土資料館所蔵)

丹後半島山間部の伝統的農家民家の部材には周辺林野からのクリ、ケヤキなどの広葉樹やアカマツ、スギを中心とする針葉樹、マダケなどを用いた。屋根はチマキザサを材料とする笹葺き民家であり、そのためのカヤ場は、長くてまっすぐなチマキザサが密生する林床であった。薪炭伐採跡地は、十分な光環境によりササの成長を促進するため、好ましいカヤ場となり、樹木が疎生する若齢林の間も採取の適地となった。茅の採取が集中する場所はほぼ決まっていたが、年ごとのチマキザサの生育状況に応じて変化させていた。笹葺き屋根は10~15年に一度の葺き替えが必要となり、ササの刈り取りから葺き替えまで一連の作業を、刈り取りは女性の仕事、葺き替えは男性の仕事というように分担して行ってきた(写真6)。

焼畑は、私有地や共有林などの比較的急峻な斜面の中腹より下部で、数畝程度の面積で作られ、火入れ後、蕎麦、小豆、大根などを順番に3年程栽培した。その後は採草地などとして利用し、森林に遷移させるという手順が繰り返された。焼畑の跡地はワラビなどの山菜がよくとれる場所としても認識されていた。私有林にはアカマツ林も小面積で見られたが、大部分はナラ、シデ類が優占する落葉広葉樹林であった。落葉広葉樹林の多くは自家用あるいは現金収入のための薪炭採取の対象であり、薪や柴の伐採周期は20~40年程度、炭焼きの場合は40~60年程度であった。集落から比較的遠い山林は主に集落の共有地となっており、そこでは入札による薪炭利用が行われたほか、地形上あるいは社寺林などの信仰上の理由で一般には利用されない林地もあった。高蓄積かつ大面積の共有林は、大火の際の集落の復興用の炭焼き、家屋の自家用用材の伐採などが中心で利用圧が低く、主に非常時用の備蓄(用心山)としての役割を果たした。また、比較的集落に近い共有地の中には「分山(わけやま)」として立木の利用権が集落に居住する各戸に分配されたものもあった。

上世屋をとりまく社会的な状況が変化する中で、資源利用も変化してきた。1900年代になると、上世屋では、海岸沿いの集落まで販売用の炭を運ぶといった往来の利便性を向上させるため、道路建設を集落独自で開始した。道路の整備は上世屋周辺の集落にとって重要課題であり、その後も新たな府道や農道の計画、建設が続いた。1930年代に京都府の地方事務所が設立されると、竹材生産やスギ、ヒノキの植林、木炭増産が行政施策として奨励されるようになった。1940年代以降になると、自家用の建築材などとして単木的に利用されるにとどまっていたアカマツ林は、松根油の採取等のために伐採されたほか、建材やパルプとしての需要の増加にともない、大径木を含むアカマツ林がまとまった面積で伐採された。

1960年代になると、河川の砂防工事や高度経済成長と人口流出の進行、燃料革命などにともない、伝統的な土地利用形態に目立った変化が見られるようになった。プロパンガスや電気製品が普及したことにより薪炭需要は急速に低下し、利用されない広葉樹林がさらに増加した。また、マツ枯れによる被害が広がり、アカマツ林が減少していった。そして、都市部との格差の広がり、三八豪雪の影響などにより、丹後半島の山間部での過疎化は進行し、高齢化が見られるようになった。農作業が機械化されるようになると、湿田や谷間の小規模な水田が放棄されるようになった。いっぽう、集落をあげて林地を開墾し、商品作物であるキャベツの栽培を開始し、農協の自動車に積込み京都の中央市場で販売するようになったが、収益の低さから長くは続かなかった。

1970年代になると、化学肥料の普及にともない、採草地や陰伐地の利用が大きく減少し、焼畑も行われなくなった。そして、水田の生産調整が進むにつれて耕作面積が減少し、フキや蕎麦など米以外の商品作物を小規模に栽培する農家が見られるようになった。火災の恐れがあり、維持管理に手間のかかる笹葺き屋根は、トタンや瓦屋根に変わり、カヤ場の必要性が失われていった。いっぽう、木材需要の高まりを受け、行政主導による拡大造林の影響も及んだ。林野の国有林への売り払いや分収造林(造林地所有者、造林を行う者、費用負担者で分収造林契約を結び、その収益を分け合う森林)も進み、数ha以上に及ぶスギ、ヒノキ植林地が現れた。住民の中には農閑期に国有林の作業員として働き、現金収入を得るものもあった。そして、相対的に利用価値が低下した広葉樹林や採草地、水田は管理放棄され、小規模なスギ、ヒノキ植林地に変化するものもあった。

1980年代になると、上世屋周辺の豊かな自然並びに地域の産業及び文化にふれあう施設として家族旅行村が建設されるなど、観光による地域活性化のための行政施策や取り組みが活発に行われるようになった。藤織りの技術の伝承、無農薬の棚田米や加工品の販売など、地域文化を継承するための活動も見られるようになった。しかし、過疎化、高齢化は依然進み、管理放棄される耕作地や林野がさらに増加した。いっぽう、林道建設などによるアクセス性の向上は、外部からの利用圧を高めることになり、従来は大規模に利用されることのなかった高標高域のブナ林など、高齢広葉樹林がパルプチップ材として皆伐されるようになった。20世紀初頭に見られたような「半共有地」的性格にもとづく林野利用はほぼ失われ、管理放棄された農地や人工林の面積が急速に増加していった。そして、1990年代以降には、利用されなくなった薪炭林にナラ枯れによる被害が広がり、猪などによる獣害が深刻化するようになった。

2000年代になると、上世屋と五十河(京丹後市大宮町)の境界付近のブナ林が京都府自然環境保全地域に指定されるなど、森林が保全対象として位置づけられるようになり、2007年には丹後天橋立大江山国定公園が誕生した。環境教育やエコツーリズムの観点から里山を利用しようとする動きが移入住民や市民組織、行政レベルで見られるようになった。

(2)京阪奈丘陵・鹿背山

京阪奈丘陵に位置する京都府木津川市鹿背山(写真7)の面積は約370haである。京都市の南方約30km、奈良市の北方約5km、大阪市の東方約30kmと古代から続く3都市に囲まれた位置にある。平均気温は約15℃、平均年降水量は約1,500mmである。京都府内で最も温暖で雨量も少ない地域であり、瀬戸内海型気候に属する。冬期も雪が少ないため二毛作が可能である。

集落の北側に木津川が流れ、標高20~200m程度の丘陵地となっている。この丘陵は笠置山脈に属し、花崗岩からなる山頂が鹿背山の最高標高である。木津川へと合流する在所川、大井手川などの小河川が丘陵の谷間を通って北西方向へ流れている。地質は礫、砂、シルト、粘土が互層する大阪層群である。森林が6割を占め、大部分がアカマツ林やコナラ、クヌギ林であり、水田の周辺からつながって分布している(写真8)。近年では竹林の拡大が著しく、松枯れ被害が広がっている。柿などの果樹園(写真9)、スギ、ヒノキ植林地がモザイク状にある。

1877年の人口は572人、世帯数は125戸であったが、1930年には671人、136戸、1975年には709人、158戸となり、徐々に増加した。2007年の人口は561人、世帯数は199戸となり、世帯数は増加しているものの、人口は減少傾向にある。万葉集にもその地名が現れ、平城京へ瓦を供給したと考えられている奈良時代の瓦窯跡が残る。消費地に近いことから都市への物資の供給地としての歴史は長く、瓦や陶磁器の生産、薪、柴の販売、サツマイモや柿の栽培など、様々な手工業品、商品作物が生産されてきた。1970年代以降、関西文化学術研究都市の建設にともなって鹿背山の一部は市街化区域に編入されており、近隣での宅地開発が進んでいる。

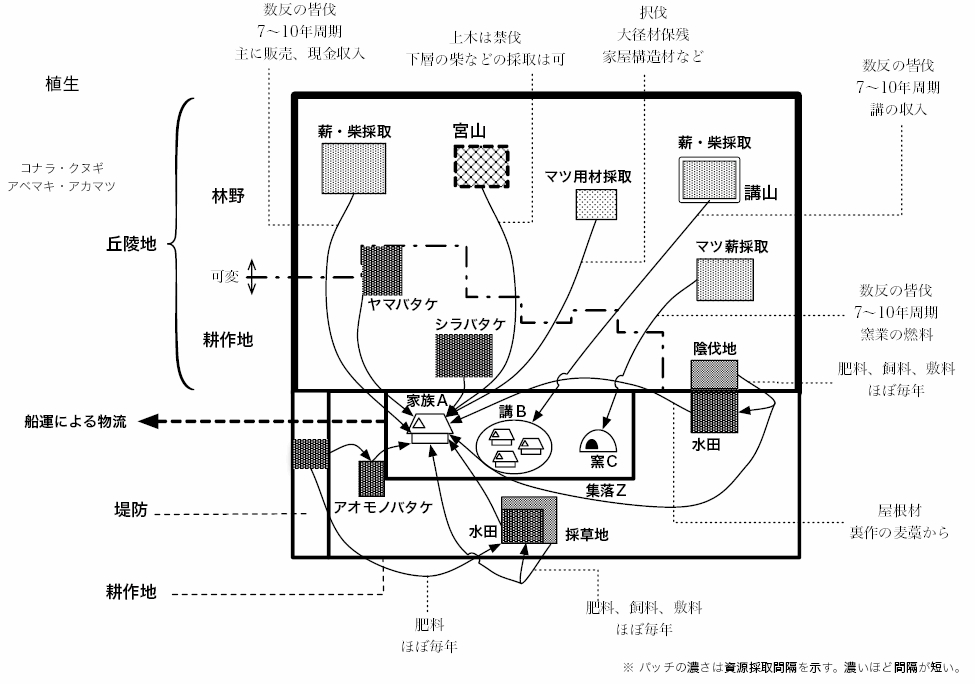

図3に1888年発行の木津川市鹿背山周辺の2万分の1仮製地形図を示す。集落周辺の北部は主にナラ林およびクヌギ林であったが、それ以外はアカマツの低木林に覆われていた。集落から遠い急峻な斜面には、矮小な樹木が混生する多様な雑草地や裸地が見られた。集落は丘陵地に位置し、浅い谷部や小河川に沿った緩傾斜地は水田に、それよりも勾配が急な場所に畑が見られた(写真10)。周囲の斜面から水が集まる谷奥や、幅がある谷には、重要な水源としてため池が作られていた。

図4は、図3に示す鹿背山周辺での20世紀初頭の主要な資源利用の流れの模式図である。民家の部材にはアカマツやケヤキなどが使われ、屋根材は主に水田の裏作となっていた麦藁を用いていた(写真11)。この時期の鹿背山での主要な生業は、表作の水田稲作に加え、裏作や傾斜地の畑での商品作物栽培を積極的に行うものであり、冬季の農閑期には販売用、自家用の薪や柴の採取も行った。米の裏作には麦や豆類、野菜が作られ、裏作の麦藁は屋根材にもなった。常畑はアオモノバタケ、シラバタケ、ヤマバタケの3つに大別されていた。アオモノバタケは家屋に近接しており、自家用の蔬菜類、豆類、根菜類が作られた。地力を維持し連作を防ぐため、1枚の畑を区切って同時に多種類の作物を植えつける輪作体系がとられていた。シラバタケとヤマバタケは商品作物を栽培する場であり、シラバタケは樹木の植えられていない芋畑などを指し、山の斜面まで切り開かれることもあった。ヤマバタケは急斜面を切り開いた畑で、茶、柿、筍、桑などが栽培され、肥料には油粕(あぶらかす)や金肥が投入されることもあった。これらの商品作物は京都、奈良などへ木津川水運や陸路で輸送されていた(写真12)。

採草地は水田周辺に限定されていたことから、商品作物の生産には、水田の畦畔や木津川の堤防で刈り取った草に土を混ぜて発酵させて作るツチゴエ、牛の敷き藁を発酵させたフマシ、屎尿を発酵させたシモゴエといった堆肥が不可欠であった。水田と隣接した林野の一部には陰伐地があり、緑肥と燃料の供給地とを兼ねていた。林野のほとんどが私有地であり、クヌギやコナラは、数反ずつ7~10年程度の周期で伐採され、主に薪や柴として販売された。クヌギは高値で取引されたため、植林も行われた。アカマツ林は、地域内での瓦を焼く燃料となるマツ割木の生産に利用されたほか、大径材が主に建築用材として使用された。

林野の一部には、「宮山」、「講山」といった共有林的性格を持つアカマツ林やナラ類が優占する落葉広葉樹林が存在した。「宮山」は神社の裏手にあって氏子が利用する共有地であり、上木は基本的には禁伐とされたが、下層木の柴やマツタケは入札によって収穫することができ、また落ち葉の採取は許可されていた。「講山」は伊勢講、愛宕講、庚申講などの講に所属する複数人が利用する共有地であり、同じ講を組む複数人で冬期に割木や柴を作り、販売した収益は講仲間の遊興費としても使われた。

鹿背山には種類が豊富で質にも優れた陶土や粘土が産出したため、瓦や鹿背山焼と呼ばれる陶磁器の生産が古くから行われていた。製陶のための燃料として、周辺のアカマツ林からはマツ割木も多く生産されていた。陶磁器の登り窯1回の焼成に、1,500束のマツ割木が必要だった。

1890年代後半になると、鉄道網が整備され遠方からの流通も可能となったため、鹿背山の陶磁器生産は瀬戸などの大生産地からの安価な商品に押され、1910年までには廃窯になった。木津川の水運は、河川改修、発電所の建設や干ばつによる水位の減少、鉄道の開通などにより1920年代には行われなくなった。いっぽう、1918年には商品価値の高い富有柿の栽培が開始されるなど、果樹園や桑畑、竹林が新たに見られるようになった。

1950年代までは、その時々の商品作物としての価値や食糧事情、輸出の景気などに応じて、シラバタケやヤマバタケでは茶、桑、甘藷などが栽培されてきた。とくに戦後すぐに畑の開墾拡大が進められ、食糧難の都市部へ甘藷を供給するために既存の畑からより山手へと開墾が進んだ。この開墾拡大時に、桑畑や茶畑は転換の対象となったが、商品作物としてより価値が高かった柿の果樹園が転換されることは稀であった。ほかにも、パルプの原料としてマツ大径木の伐採が行われるなど、戦中戦後の混乱の影響を受けた土地利用の変化が見られた。また、化学肥料の普及により陰伐地が減少したほか、燃料の供給源としての役割も失われていった。

1960年代になると、食糧事情が安定し畑から柿生産へのシフトが起こり、戦中戦後の食糧難の際に拡大した畑や、水田の一部が果樹園へと転用されていった。この時期には燃料が薪や炭からプロパンガスに変化し、それまで継続されてきた林野からの資源利用の多くが停止した。全国的な木材需要の高まりからスギ、ヒノキの植林も広がった。また、大都市大阪の近郊における人口急増の余波を受け、民間業者による農地の買収、住宅地への転用が目立つようになった。

1970年代以降には、米の生産調整などを背景に水田が減少し、果樹園の面積が大幅に増加した。畑の面積も大幅に減少し、桑畑が消失するいっぽう、ゴルフ場へと転換される場所も現れた。丘陵の上部では薪、柴生産を支えた広葉樹林から針葉樹の人工林へと土地被覆が大きく変化した。そして、1978年の関西文化学術研究都市の構想では、鹿背山を含む木津地域が文化学術研究地区に位置づけられ、研究開発、先端産業の拠点、および大規模な住宅地としての整備を図る地区と定められた。これにともない、鹿背山の面積の37%、約48haが旧日本住宅公団(1981年より住宅都市整備公団、現都市再生機構)に売却され、全体の49%が開発予定区域となった。このことは、農業従事者の高齢化、兼業化、離農の進行などとも相俟って、水田の耕作放棄やより一層の転作も促した。

1980年代になると、農家の高齢化や関西文化学術研究都市構想に基づく都市化などを背景に、農地や果樹園などの管理放棄が進んだ。また、竹林の無秩序な拡大、マツ枯れによる林地の荒廃も深刻になっていった。いっぽう、周辺の里山を対象としたニュータウン開発が進み、このような地域では人口が増加した。鹿背山では、1993年に宅地開発の対象となった山林でオオタカの営巣が確認されて以降、里山保全を目的とした市民活動が活発になった。その後、人口増加傾向が弱まるなどの社会情勢の変化により、鹿背山での宅地開発事業は中止となり、2006年には「オオタカと共生するまちづくり」の方向性が示され、多様な主体による協働と交流を通じた里山再生・活用などを行うこととなった。

3 比較から見える里山の地域性

それでは、具体的にいくつかの焦点を定め、地域性とは何かを念頭におきながら2地域を比較する。まずは、20世紀初頭の地域資源利用を基本とした里山景観の構造に注目し、主な土地利用と空間配置、管理方法からみた地域性についてみていく。つぎに、かつて山林からの資源利用の主流であり、里山林形成のもっとも強い駆動力であったと思われる薪炭生産方法を比較する。さらには、20世紀初頭から現在に至るまで各地の里山景観を変えてきた人工林化への対応である。以上の比較検討をふまえ、「林」は「里」にとってどのような資源であったのかを考察する。

図2、4で示した20世紀初頭の地域資源利用の流れの模式図で示したように、2地域の里山景観は、集落―耕作地―林野の組み合わせによって構成されている。このような里山景観においては、水田稲作が共通して重要な生業であり、水利の得られる緩傾斜地であれば、狭い谷奥のような場所まで可能な限り水田として利用されることが共通していた。また、宗教上あるいは地形上などの理由で利用できない、あるいは制限される林地が存在した。これらは、空間配置や面積が大きく変化しない恒常的に存在する里山景観の構成要素であった。

いっぽう、集落を中心とした土地利用の配置には、地域の自然環境や他地域との関係に基づく特徴が見られた。また、今回は詳細に記述していない部分ではあるが、土地利用の最適化には、資源利用や管理に関する地域の組織、取り決め、所有形態などの文化、社会的な要因も深く結びついていると考えられる。そして、これらの地域性は、集落、耕作地、林野という3つの空間の関係に見いだすことができる。

たとえば、丹後半島山間部の上世屋周辺のように、豊富な地域資源があるものの、近隣の市場とのつながりが希薄で自給的な利用が主流となる場合、集落を中心に耕作地、林野が同心円上に配置される土地利用が見られた。耕作地と林野との境界地付近には、「半共有地」的な性質をもつ採草地、陰伐地、カヤ場などが位置し、集落での住民の生活や耕作地での生産を支えてきた。林野利用は、薪や炭材の採取、用材、用心山などの多様な利用形態があり、長期間、安定して集落を支えるための工夫がなされていた。

京阪奈丘陵の鹿背山周辺は、舟運によって大阪、京都、奈良といった近隣都市と古くから強く結びついてきた。そのため、畑地は常に都市を支える商品作物の栽培の場となっており、畑地の位置や面積、栽培する作物の種類は短期的に大きく変動するものであった。また、都市部の急激な需要拡大によっては林野までも開墾して畑地として利用するという可変性があり、耕作地と林野との境界は確定したものではなかった。

里山景観の多様性、地域性は、以上のような地域にとって最も合理的な資源利用、資源管理の方法を追求することによって生み出され、時代によって変化しながらも、集落-耕作地-林野の組み合わせによって構成される基本的な構造として今日に至ったといえよう。

つぎに薪炭生産に焦点を当て、その方法や技術の違いについてみていく。上世屋周辺では、薪採取は11月以降の農閑期(積雪前まで)および田植え前の3月中に行われることが多かった。伐採は択伐か数反以内程度の小面積皆伐によった。択伐の際は細いものよりは太めのものが都合がよいと住民に認識されており、直径30cm以上に成長した樹木を数本選んで伐採すれば自家用の1年分はまかなえた。伐倒後は3尺程度に玉切りし、斧で適度な大きさに割って、山中に積んで秋まで乾燥させ、その後に屋根裏などに運んで保存した。薪を山から運び出すときは、セイタと呼ばれる荷物を背負う道具のほか、一部の高標高域では春先の締まった雪を利用して滑り落とす方法などがとられた。集落から遠隔地にあり、高齢の広葉樹がまとまって分布する林地では、炭焼きが行われた。炭は販売され、現金収入となった。集落が火災で消失した際には、共有林で炭焼きを行い、復興のための現金収入とした。

薪炭利用の対象となった樹種は、コナラ、ミズナラ、ブナなどの落葉広葉樹全般であるが、イヌシデやアカシデなどのシデ類が良質とされた。なお、植林してまでそうした薪採取林を育成することはなく、萌芽更新を中心とした天然更新で維持されてきた。伐採周期は集落近くの条件の比較的良いところでは20~30年程度、集落から遠い共有地などでは50~60年を超える周期で伐採されていた。なお、高標高域や集落からの遠隔地の伐期は、厳密に生育期間を記録しながら施業をしていたわけではなく、おおむね利用の適寸になるためには、それくらいの時間が必要という見方をされていた。集落近くの薪は主に自家用として使用され、遠隔地で採取する薪は販売用、あるいはさらに炭に焼いて付加価値を付けた上で販売するという傾向が強かった。

鹿背山周辺では、私有地で11~3月にかけて薪や柴の採取が行われた。薪や柴の生産は、所有者自らが行う場合もあったが、山持ちが所有する山の立木を個人か複数人で買い取って行う場合もあった。また、木津の町場から鹿背山の山持ちに木を伐らせてくれるよう依頼される場合もあり、柴屋、風呂屋、うどん屋などに販売された。広葉樹の薪はクヌギやコナラがほとんどで、クヌギはより高値で取引されるため植林も行われており、そのための苗も流通していた。アカマツ林では建材として利用する大径木を単木的に残しながら、伐採してマツ割木を生産し、瓦生産や陶磁器生産の燃料として販売された。製陶への利用も含め周辺からの燃料の需要が高かったため、薪の商品化が進み、7~10年程の短伐期で収穫されていた。搬出には、背負子の両端に藁で編んだ袋を提げ(この運搬具はヤマイキオウコとよばれる)、その中に割木を入れて運んだ。急勾配の斜面から割木の束を運び出す際には、木製のソリ状の道具が用いられた。

このように、同じ里山からの薪採取と言ってもその様相には大きな違いがある。樹種の選択を見ると、より商品生産としての性格が濃い鹿背山では、クヌギ、コナラや用途によってはマツ割木といった限定的な樹種を扱い、場合によっては植栽など、より集約的な過程をともなうのに対して、上世屋周辺ではシデ類やブナなども含め天然更新により優占樹種になり得る広葉樹を幅広く対象としていた。伐採の適寸は上世屋周辺の方が鹿背山周辺より大きく、労力的には上世屋周辺では幹を割る作業に比重がおかれ、鹿背山周辺では伐る作業に比重があることになる。それはまた伐採周期の違いでもあり、必要とされる里山林の伐採周期は決して一律に示せるものでないということも重要である。そして、同じ燃料材であるにも関わらず、規格が異なっている背景としては、異なる気候、地形などの自然条件とともに、燃料としての使い方(どのような場所で、何のために用いられるか)が関連すると考えられる。上世屋周辺は、厳しい冬の間に暖をとるため、囲炉裏で薪が使われ、この際には火持ちを良くするのに十分な長さ、太さが求められたと推測できる。いっぽう、鹿背山周辺で生産される薪は、主に温暖な気候の都市部の台所での煮炊きに用いられるため、比較的に短く規格がそろったものが適寸とされたと想定される。こうした薪をめぐる地域的な差異にともなって、里山林が持つ生態学的な機能や過程も当然異なってくる。

林野の人工林化は、近代化の推進に必要な地方財政基盤の確立という国家政策的な使命を背景に、明治後期頃から全国でその最初のレールが敷かれていく。公有林野整理事業の中で部落有林野の統一と公有林野への造林が奨励されたことが、その画期である。上世屋周辺ではほぼその動きに同調するように、すでに1905年頃から模範林の設置や自治体としての基本財産形成のための造林に着手している。しかし同時期、鹿背山周辺では積極的にまとまった造林を行う機運は見られなかった。元々、共有林がわずかだったこともあろうが、むしろ周辺都市からの様々な需要への対応がまだ求められていた時期だったとも考えられる。また、造林は小規模に行われ、一時に大面積の人工林が造成されたわけではなかった。薪炭や緑肥の必要性がまだ大きかったためである。

そうした状況は、戦後になって一変する。鹿背山周辺では1955年頃を境にして、私有林や講山でヒノキなどの人工造林が行われるようになった。上世屋周辺では1963年の三八豪雪を契機に1960年代後半にかけて集団離村が進行し、離村の際に集落の山林が国有林として買い上げられる例が増加した。こうした山林の多くは拡大造林の対象となり、それまでの規模を大きく上回る造林地が発生した。そのための労働力は離村しなかった山間集落の住民が国有林の定期作業員などとして働くことにより提供された。これは落ち込んだ薪炭の販売に代わる現金収入の手段ともなった。

人工林化の動きは、自発的な動きというよりも国策として地域に下ろされてくる場合が多かったため、戦前の鹿背山周辺を除けば、比較的連動するように対応してきた状況がうかがえる。それはまた、薪炭と緑肥の利用という里山の主要な資源利用が全国的に同時期に衰退していったことの裏返しでもある。現在はいずれの地域も初期の造林地が伐期を迎え、戦後以降の造林地も伐期に近づきつつあるが、収穫の動きはほとんど見られない状況にある。

販売向けの薪について見れば、鹿背山周辺では7~10年、上世屋周辺の高標高域で50~60年とかなりの幅があった。気候的な要因による植物の成長量の差ももちろんあるだろうが、大消費地との関係性が収穫間隔を決める大きな要因になっているように思われる。鹿背山周辺のように京都や大阪などの消費地に近いほど、定期的に均質な商品を大きなロットで出す必要があったことは容易に想像できる。それは、ヤマバタケ、シラバタケでも同様で、新たな開墾により柿や竹、茶、桑、甘藷を栽培することで、林野からの収穫間隔をさらに短期間にし、限られた土地から毎年確実な現金収入が得られる組合せにシフトしていったことがうかがえる。非常に短伐期の割木や柴の生産活動ですら、毎年短期間に商品化でき収益が上がる養蚕や甘藷栽培に比べて好まれなかった。いっぽう、上世屋周辺では、集落から奥地にかけての広大な共有林を背景に、十分な蓄積のある林分をその時々の生活の状況や緊急性に応じて利用するような方法をとることができた。林齢が100年を超えるような林分すら、そうした仕組みの一部に組み込まれていた可能性もある。上世屋周辺でも山地で焼畑は行われたが、3年継続した後に長い休閑があることから、実質的な収穫間隔は短くはなかった。

このように、上世屋周辺と鹿背山周辺とでは、山林資源管理がかなり対照的であったように見受けられる。それは気まぐれな市場にあわせて常に変化があることを前提とした資源利用と、市場には大きく頼らず、あまり変化しないかわりに、頻度の低い大きな変化には対処できるようにすることを前提とした資源利用の違いともいえる。鹿背山周辺では個々の家や講のようなグループにより、持続して定期的な収入が得られるように、かつ市場が求めるものに素早く対応できるように、ストックとして山林に資本や労働を投資するのではなく、確実なフローが生産されるような商品生産体系を選ぶことで対応してきた。短伐期のクヌギ林もこうした体系に見合う資源の1つだっただろう。このことは、近代以降の土地被覆を各時期で比較した際に、それが通時的に変わらなかった箇所の少なさにも現れている。消費地の需要の変化に対応して土地利用の最適化をはかり、また変更しやすい状態で林野を活用してきたといえよう。いっぽう、上世屋周辺では、集落組織が集落から遠隔地に位置する広大な共有林をストックとして保有し、共有の蓄財としつつ必要に迫られた際に利用できるようコントロールすることに重点が置かれてきた。むろん比較的短いフロー的な森林利用も存在したが、消費に対して資源が潤沢だったので、ストック型で利用する面積割合が広く、フロー型利用が卓越することはなかったととらえられる。

また、人工造林は、山林からの収穫物としては比較的長い伐期を要するため、昭和初期まではストック管理型として大部分の地域に浸透してきたが、戦後、社会経済状況が変化した時期以降になると新たなフロー管理型として、急速にその面積を拡大した。そして、今日、山林からのフローによる収益が成り立たなくなると、再度ストック型に移行した。水田は、ほかの土地利用と比べると、その位置や面積が大きく変化することなく今日に至る里山の代表的な景観構成要素となっている。林地は必要な手入れがなされず、経済性をほとんど失っており、地域性を希薄化する方向が加速している。

4 地域性を活かした里山の保全・活用

本稿で取り上げた2つの事例に見るように、フロー管理型、ストック管理型双方の里山が、大きな変遷を経ながらも、それぞれの生態系と地域社会を今日に継承する一定の役割を果たしてきた。鹿背山のような常に変化を是としてきた地域でさえ、総体的に見れば、「里山」としての姿は継続性が保たれてきたといえる。それは、神社の共有林など、地域で暮らしていくうえで生活面や精神的にも基盤となる場所が大きく改変されずに維持されてきたこともあるだろうし、変化した部分についても、果樹園や竹林、茶園のような形で、樹林地状の空間構成と植生は維持されることが多かったためでもある。

しかし、そのいっぽうで、集落-耕作地-林野の組み合わせによって構成されてきた里山景観は大きく変化し、里山景観を形成してきた地域社会と地域資源との関係は喪失しつつある。全国の里山に共通することではあるが、薪炭林や農地の管理放棄は、若い二次林や疎林、柴山や草地といった土地利用およびその結果としての生態系の激減につながり、そうした環境に適応してきた生物種にとってはハビタットの質の著しい低下をもたらしている。集落組織を通した伝統的な里山の利用や管理方法の継承は困難になり、地域に根ざした里山と人との関係は喪失の危機にある。そこで、2地域における現代の里山保全の動きを紹介しながら、里山景観の地域性がこれからの地域資源の利用、管理にどのように活かされうるのかについて考察する。

上世屋周辺では、里山景観や地域に伝わる生活文化を保全、活用するため、2003年からNPO法人による活動が開始された。2004年からは京滋の学生が参加する市民組織により、上世屋集落にある笹葺き民家の再生と活用を目指す活動も開始された。地域住民、都市住民、研究者、屋根葺き職人、行政などの多様な主体が協働することにより、里山景観や生活文化が見直され、またその再生、継承がすすんだ結果、地域の魅力が高まる状況が徐々に進展してきた。そして、2009年には京都府景観条例に基づく景観資産「棚田と笹葺き民家が織りなす上世屋の里山景観」としての登録、「にほんの里100選」への選定がなされ、上世屋周辺の里山景観が広く評価されるようになった。上世屋周辺での市民活動のプログラムは、ブナ林などへのエコツアーの開催、笹刈りから笹葺きまでの一連の作業を通した笹葺き民家の再生、オーナー性を導入した米づくりなど、地域内の空間や地域資源の利用を主体としている。また、2012年からは、子供や親子を対象にしたプログラムにより、自然と共に生きる中で創られた里山の知恵や技、道具などの地域の文化を現場で学ぶ教育に重点を置いた活動も見られるようになった。このような活動は、従来の市場には大きく頼らず、あまり変化しない資源利用をともなっているという点では、ストック管理型の部分的な継承がなされていく可能性をもっている。いっぽう、従来のような多様な資源利用と長期的な資源管理をともなうストック管理には限界があり、地域住民の生業も、無農薬米の販売や京都の祇園祭用のチマキザサの出荷など、フロー管理型に重点を置くものとなっている。今後さらに地域住民と市民活動が連携し、以上のようなストック+フロー管理型の資源利用を行うことが、里山の地域性の喪失に対処する道筋となっていくものと考えられる。

鹿背山周辺では、1990年代に宅地開発予定地でオオタカの営巣が確認されて以降、里山が景観、生物多様性の保全上重要であることが認識され、里山の保全や利用を目的とする市民活動や、柿生産の場などとして里山の維持を図る活動が行われるようになった。たとえば、学研都市の開発主体(都市再生機構)の呼びかけにより2004年に発足した市民組織の活動は、人と里山の関係の再生や地域環境の向上、新たな郊外居住のスタイルの実現を目的としている。周辺の都市住民や都市再生機構の職員などが参加し、耕作放棄地を利用した米づくり、里山オーナーによる里山管理の推進、森林セラピー基地づくりなどの活動を行っている。2006年に開始した里山利用に関するプロジェクトは、地域住民と森林ボランティアが、里山再生とそれを支える社会的な仕組みの確立を目指した活動を行っている。活動プログラムには、竹林の整備、枯れ松の伐採・搬出作業、耕作放棄地での柑橘類の栽培、子どもを対象にした水生生物調査などがある。また、2007年に結成された「鹿背山の柿を育てるネットワーク」では、特産である柿の生産者の高齢化が進むため、地域住民と都市住民が協力して柿やミカンを栽培したり、柿の手入れの手伝いを行うようになった。これは、鹿背山周辺で続いてきた果樹など商品作物の生産に、移入住民や周辺の都市住民などの新たな主体が加わり、地域住民との協力関係を深めることにより、フロー管理型としての里山景観を継承し、創造していく試みといえよう。そして2014年には、生物多様性の保全のため様々な主体が連携し、里山の再生を目指す「みもろつく鹿背山再生プラン」(木津川市)が策定された。このような生業に関わる活動とともに、地域文化およびオオタカなどの生物の生息地としての里山の重要性を共有し、都市住民も含めた人と里山との物質的、精神的な関わりを生み出していくことが、里山の破綻に対処する原動力となりうると思われる。また、地域での取り組みを支える行政としての枠組み、仕組みづくりも重要となる。

地域主体の持続的な資源利用、地域文化の伝承、環境教育、あるいは生物多様性の保全など里山に期待される今日的な意義は大きい。本稿で取り上げてきた里山でも、現代的な価値を生み出すべく上記のような活動が地道に続けられている。いずれも元々の住民組織だけではなく、伝統的な集落組織や財産区などが里山管理で担ってきた役割を、移入住民や外部の人々が少しずつ認識し、あるいは担うようになっている。そうした新しい紐帯を築くためにも、その地域の特徴、そこでしか得られない魅力はどこにあるのかを、地元の視線と外部の視点の双方から共通認識とすることが重要である。里山の地域性を大事にすることは、地域住民の知恵や技術を尊重、活用することにつながるとともに、地域外の人が新たな関わりを持つための大きな駆動力を生み出すことにつながっていく。地域性を鍵に里山の持っていた意味や価値を復権させていくことが、自然と文化が融合したこれからの里山景観の保全、活用に不可欠である。

文献一覧

- 岩佐匡展、深町加津枝、奥敬一、福井亘、堀内美緒、三好岩生(2010)大都市近郊に位置する京都府木津川市鹿背山地区における1880年代以降の里山景観の変遷 農村計画学会誌 28論文特集号 321-326

- 小川菜穂子、深町加津枝、奥敬一、柴田昌三、森本幸裕(2005)丹後半島におけるササ葺き集落の変遷とその継承に関する研究 ランドスケープ研究 68(5) 627-632

- 奥敬一、深町加津枝(2011)多様な主体が関わる地域資源管理の取り組み 山・里の恵みと山村振興 日本林業調査会 243-275

- 京都府立山城郷土資料館(2001)京阪奈丘陵の今と昔

- 京都府立山城郷土資料館(1990)関西文化学術研究都市開発地区緊急民俗調査報告書

- Fukamachi, K., Oku, H., Nakashizuka, T. (2001)The change of satoyama landscape and its causality in Kamiseya, Kyoto Prefecture, Japan between 1970 and 1995. Landscape Ecology 16: 703-717

- 深町加津枝(2002)地域性をふまえた里山ブナ林の保全に関する研究 東京大学農学部付属演習林報告 108 77-167

- 深町加津枝(2002)丹後半島における明治後期以降の里山景観の変化 京都府レッドデータブック下巻 地形・地質・自然生態系編 京都府企画環境部環境企画課 372-382

- 深町加津枝(2005)農林業による植生管理の知恵・技術と植物群落との関係「生態学からみた里やまの自然と保護」 (財)日本自然保護協会編 242 講談社 140-146

- 深町加津枝(2007)自然再生――文化の視点 環境デザイン学 森本幸裕、白幡洋三郎編 朝倉書店 177-189

- 深町加津枝、奥敬一(2011)比較里山論の試み――丹後半島山間部・琵琶湖西岸・京阪奈丘陵のフィールドワークから 里と林の環境史 大住克博編 総合出版 209-238

- 深町加津枝(2012)豪雪地帯に暮らす里山の知恵 景観の生態史観――攪乱が再生する豊かな大地 森本幸裕編 京都通信社 100-104

.gif)